電子報

廢死聯盟說的話,是為《廢話》。

在2010年的死刑爭議裡,我們受封為「最邪惡的人權團體」,我們的主張,看起來確實狗吠火車,所以《廢話》也就是「吠話」。知其不可而吠之,汪汪!《廢話電子報》於2012年2月首次發刊,每個月發行的廢話電子報是廢死聯盟實踐與社會溝通的方式之一,我們期許自己用淺白、易懂的文字,透過定期的發刊,持續跟社會對話。

死刑執行的那一天

文/林楷瀚(廢話電子報特約記者)

前 言

1月16日,憲法判決結果公布剛滿四個月,當律師們正準備依憲判8意旨提起非常上訴聲請的同時,法務部執行了黃麟凱的死刑。

台灣已經近五年不曾執行死刑了。這個久違的死刑執行,來得猝不及防,再次顯示了死刑救援的急迫性。對於很多人而言,一月的那天,是第一次見證死刑執行。那天,到底發生了什麼事?廢死聯盟的成員與黃麟凱的律師團究竟經歷了什麼?

為了解開更多疑問,我分別訪問了廢死聯盟秘書處的法務主任楊雁絜、倡議主任羅禮涵,以及黃麟凱的辯護律師—義謙法律事務所的羅開律師、褚瑩姍律師。

他們眼中的黃麟凱

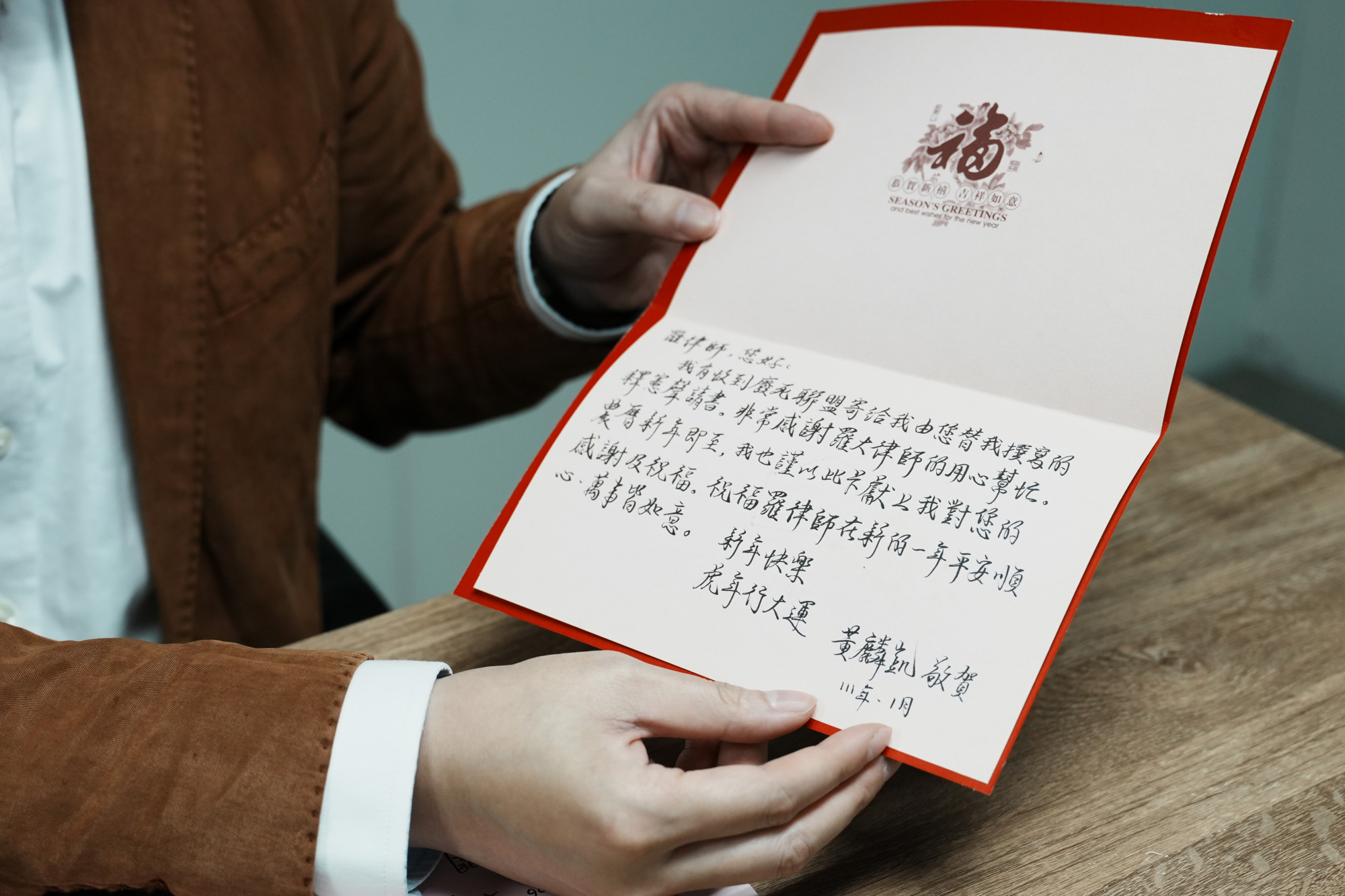

羅開律師和瑩姍律師,是在去年釋憲判決公布後,準備展開非常上訴的法律救援工作時,才開始與當事人黃麟凱有接觸。黃麟凱的釋憲聲請案也是羅開律師負責的。

(攝影/張馥如)

(攝影/張馥如)

主要是廢死(聯盟)在聯繫。我還沒見到本人之前,他就寄了一封信給我,我第一眼就注意到他的字很漂亮。—羅開(黃麟凱案律師)

(攝影/張馥如)

(攝影/張馥如)

黃麟凱和羅開律師律見時,他的話並不多,只是談論案情內容。

而身為廢死聯盟的工作人員,雁絜和禮涵則與黃麟凱有著較多的互動。雁絜分享,一開始他先寫生日卡片給黃麟凱,以後收到了一封長長的回信,加上年紀相仿,因此對他有更多的好奇。雁絜形容他的個性活潑、待人熱情,他們兩人很快就找到共同的興趣—交流電動遊戲「魔物獵人」的攻略和新舊版本的差異等。黃麟凱後來跟監所爭取自購「魔物獵人」的掌上型機台後,他們也會交流遊戲進度。此外,因為黃麟凱養了一隻烏龜,他們便透過信件交流養寵物的心得。這些交流,讓雁絜偶爾可以跳脫「因為工作而需要認識」的心態。

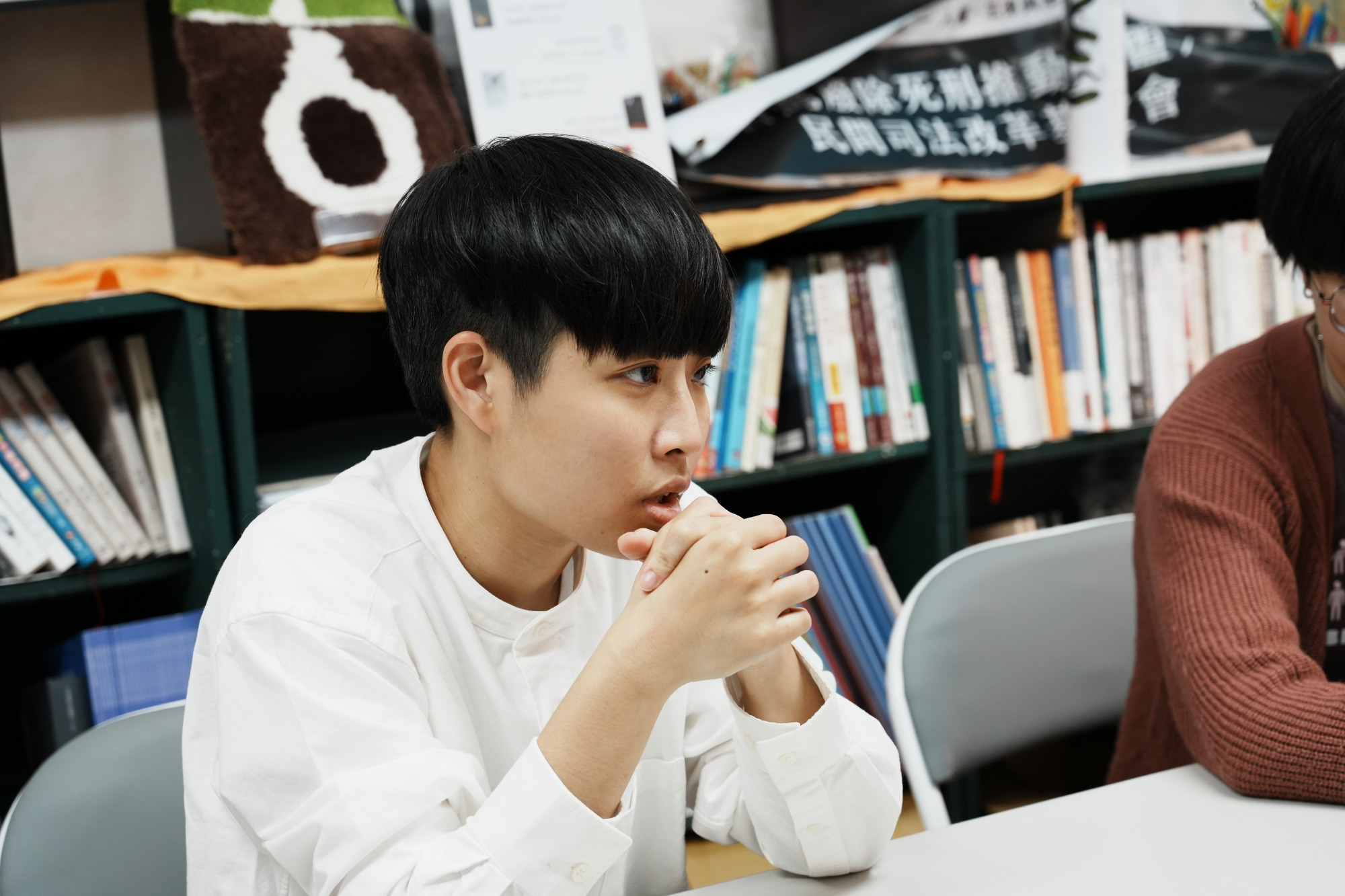

禮涵與黃麟凱最初的接觸,是因為要準備撰寫黃麟凱的個案故事時,在一些資料的蒐集過程,意外地發現兩人居然有一些共同好友。這不禁讓他往下想,一個和他同屆、就讀隔壁國小的「同鄉」。為什麼自己來到廢死聯盟工作,而他卻成了死刑犯?為了這篇個案故事,禮涵因此更頻繁地和他會面與書信往來,「但這個過程我也感到矛盾。理性一點的時候,我自己是有意識地不要跟同學(死刑犯)靠太近,因為……總是會想到關係一旦建立起來,這個人卻突然被執行了,該怎麼辦?」禮涵有點哽咽地說。

在禮涵的觀察中,黃麟凱是一個和家人關係緊密、被寵愛的大男孩。在看守所期間,不管是想加入管樂班學薩克斯風、學桌球,家人都會提供經濟上或者精神上的支持。他在同學之間的評價也都很好,溫和、幽默、有活力、有禮貌,是其他同學對他的形容。

聽到這裡,我開始在想,在犯罪事實與法律判決以外,這樣一個年輕、對很多事物都還有學習的動力,又成長在有足夠的愛的環境裡,這個社會真的是無法包容他的嗎?

(死刑)執行後,我一直在想,我是後悔沒有把握更多時間跟黃麟凱相處?還是說,還好我後面幾年決定跟每個同學(死刑犯)都保持一些些距離,否則現在我只會更痛苦?—羅禮涵(廢死聯盟倡議主任)

禮涵這樣問自己。我想,這也是每一個死刑犯週邊的親友,不得不面對,艱難且痛苦的課題。

(攝影/張馥如)

(攝影/張馥如)

得知要執行的消息

17:30

「那天的心情真是坐雲霄飛車。」楊雁苦笑著說。當大家陸續準備下班、休假時,辦公室陸續接到了記者打來問,有關今晚要執行的消息。一開始,大家還不太相信,畢竟113憲判8的判決幾個月前才剛確定,律師們也還在針對個別案件準備非常上訴。瑩姍律師也約莫在這個時間,於回家的路上看到了新聞。

18:00

各家電視台的晚間新聞陸續出現即將執行死刑的報導。廢死秘書處緊急聯絡黃麟凱的律師團和內部成員召開線上會議,對齊訊息、討論當下還能做些什麼、該聯絡誰、誰該做什麼。

當下正在理髮的羅開律師,也用了最快的速度返回事務所,和律團成員一起緊急處理非常上訴聲請狀。廢死聯盟秘書處的成員與台灣人權促進會、民間司法改革基金會、人權公約施行監督聯盟、國際特赦組織台灣分會等人權團體也則隨即進行分工、補位。無論是聯繫相關單位、撰寫新聞稿、製作社群貼文圖卡、文件翻譯等工作。

當天對於何時要執行的時間點,我們聽到很多種說法,但無論如何,律師團一心想著要趕緊把書狀送進去(法務部)。——褚瑩姍(黃麟凱案律師)

「事後從其他同學們的說法拼湊,黃麟凱很有可能先從新聞上看到了這個消息,當晚七點多才被帶去刑場……。」雁絜說,「只是『聽說』,因為人已經死了,我們也無法知道真相,但從時序上推論確實是有可能的。」

即便如此,這種執行時序不斷在我心中縈繞,讓我頭皮發麻:原來在一個聲稱可以「人道」執行死刑的國家,死刑的執行過程其實是這麼隨意、這麼殘忍,這麼突如其來。

20:30

廢死聯盟成員兵分多路,將非常上訴書狀分別遞交到最高檢察署、法務部和台北看守所。同時試著聯絡在刑場的執行檢察官,提醒他們書狀已經交出,如果沒注意到這份書狀就執行,恐將構成違法執行。「因為時間真的很緊迫,律師幾乎只能憑藉對案件的粗略印象擬稿,再盡快查找補充資料,做成最後定稿遞出的書狀。」瑩姍律師說。

「他們(檢察官)可能在快速閱讀書狀過後,仍然告訴在刑場的黃麟凱,他們有收到律師遞出的非常上訴書狀,但仍認為礙難辦理。」禮涵補充說,不過這些也是透過媒體報導推測的,「也許延後執行的這段時間,就是在寫駁回狀吧!」

22:10

雁絜騎著機車奔至高等法院,遞出再審聲請書狀。他回想當時狀況:

我們剛把書狀遞給高院收文室,還想著趕快影印收文執條。但我才剛踏出高院門口,就收到禮涵傳來的訊息,她跟我說,執行了。—楊雁絜(廢死聯盟法務主任)

聲請非常上訴的準備

2024年十二月底廢死聯盟動員許多人力、耗費許多時間,才將大部分的死刑個案卷宗掃描、建檔,個別案件的律師團在今年一月份才取得完整的案件閱卷,正準備進行研究。瑩姍律師說,黃麟凱的案件本來安排在農曆年後開始撰寫非常上訴的聲請。「我們沒有預期到37位非常上訴聲請人,會有人在年前被執行。」她認為,個案的狀況是否符合113憲判8的意旨,程序上一定要經過非常上訴,讓法院來決定。

(攝影/張馥如)

(攝影/張馥如)

瑩姍律師回憶起去年年底,有關黃麟凱案件的閱卷時程。律師本來是和最高檢察署書記官約定一月間閱卷,書記官起初同意了,但後來卻又突然聯繫,說是「上面」有指示,37位聲請人都需要在十二月底前完成閱卷。十二月底閱卷完之後,書記官又發函要求律師簽署同意書,承諾「得於10天內」遞交非常上訴聲請狀。由於閱卷完到非常上訴聲請提出在法律上並未規定期限,律師們雖然納悶這個要求,但只是認為也許此舉只是希望律師們盡快聲請的意思。

雁絜也補充說明,這其實滿強人所難的。因為個案卷宗數量非常龐大且複雜,個別個案律師都需要時間整理、細讀、找出爭點,才能提出聲請。此外,從這次的死刑執行也可以看出,最高檢察署對於113憲判8的理解和我們完全不一樣。其中最大的差異在於:最高檢認為他們可以自行判斷個案是否屬於「情節最嚴重罪行」,但這應該需要由法院來認定,最高檢並無實質審查的權力。

那一天,大家都還好嗎?

「我還記得當天在辦公室,我打的每一個字、處理的每一則貼文,我的手都在抖」禮涵回憶,「等待是否執行的過程真的很殘忍啊!」他說自己不斷聯絡在台北看守所外的記者朋友,每五分鐘就跟對方確認一下現場的狀況。「到九點四十、五十分都還沒有聽到槍聲,我那時候還偷偷期待,是不是有點機會擋下來了?」直到十點多時,終究還是收到了執行的消息。

「在執行前,你會覺得,那就是一個再平常不過的上班日。」雁絜說:「你明知道有一個人馬上就要被剝奪生命,你會有一種巨大的無力感,知道自己必須去做很多事來阻止這一切,事實上卻什麼也阻止不了……但因為還有36位死刑犯,我們還是要堅強面對。」

(攝影/張馥如)

(攝影/張馥如)

瑩姍律師說,她當天其實不覺得執行是有可能擋下來:「因為新聞稿已經發了,政府單位一旦發出新聞稿,應該就不會再回頭、沒有挽回的餘地了。如果改了,反而會造成他們的麻煩。」羅開律師也說:「我們就是做好能做的。」他一直在事務所待到將近十點,一度以為有了希望,但同樣地,這個期望很快地又再跌墜。

瑩姍律師說他回家後哭了一陣子。他說,他忍不住去想那封高檢署要求律師簽署「得於十日內提出非常上訴」的文件。如果當時有更加重視,即使只是回函說:「還需要多一些時間」,是不是就不會執行了?話還沒說完,在一旁的禮涵立刻打斷,「才不會!他們想執行誰也擋不下來。妳不要這樣想,這跟妳根本沒有關係。」

我看到為這個案件努力的人都受傷了。也都捨不得彼此有多一點點自責的情緒。

回顧那天

禮涵說,因為這次執行,他認知到死刑的執行是必然會發生的──即使在這之前台灣已經近五年沒有執行死刑,也有了113憲判8的判決。雁絜則說,事後不願回想這件可怕的事。

律師的部分,在這一次執行後,也調整了提出非常上訴聲請的策略。已經寫好的聲請狀,也都以最快的速度遞交上去。羅開律師說:「能送就先送,這件事情真的把大家都嚇到了。」瑩姍律師認為,最根本的問題是,最高檢察署和律師們對113憲判8的理解不一樣。律師們的理解是,要把非常上訴送到法院,讓法院去審酌是否符合113憲判8的要件;但最高檢的想法似乎是認為,他們可以先做出判斷。羅開律師也進一步補充,這與《刑事訴訟法》當中規定非常上訴的程序缺陷有關。由於非常上訴需由檢察總長提出,因此檢察總長認為「即便是依113憲判8的判決」自己「也」有准駁的權限。

(攝影/張馥如)

(攝影/張馥如)

結 語

死刑救援工作一直具備一種急迫的時間觀。自從被告被宣判死刑定讞的那一刻,各種救濟手段,例如提出非常上訴、遞交書狀、試圖阻止執行,很大程度都源於執行死刑在時程上的不確定與不透明。過往死刑執行較為頻繁時期(例如馬英九執政時期或更早的年代),這種情形更為嚴重。而這次,儘管已經將近五年沒有執行死刑了,但賴清德總統上任的第一槍,無疑是再次提醒所有人死刑的本質就是政治議題,以及死刑的各個階段都充滿恣意性的特質。

再度響起的槍聲,再次衝擊救援律師和廢死聯盟,但他們也都以最快的速度調整自己—因為「還有36位同學」。一群從事死刑救援工作的人們,因一種強烈的使命感而振作。他們也會難過、會氣餒、會憤怒,卻都沒有因此停下腳步,更沒有因此動搖立場。

最終,死刑實在地剝奪了所有改變的可能。以黃麟凱為例,他仍然是被家人和身邊的友人愛著的,從他的年紀、他的狀態、他的反思,再到他對於學習新事物的熱忱、對於生命的重新理解,難道不值得擁有再一次的機會嗎?我們真的給不起一個改變的機會嗎?

希望透過這樣的文字紀錄,可以帶給讀者一些關於死刑救援的基本想像,看見投入在這個過程的人們,也看見死刑殘忍的本質。