殺人影展

自2004年初冬,歷經了六屆殺人影展、十五年時日,死刑仍然沒有因其種種爭議而消失在當今台灣,但這漫長的時光並沒有就此虛度,死刑的支持與反對,仍然不斷地在對話,不斷地在尋求解答。

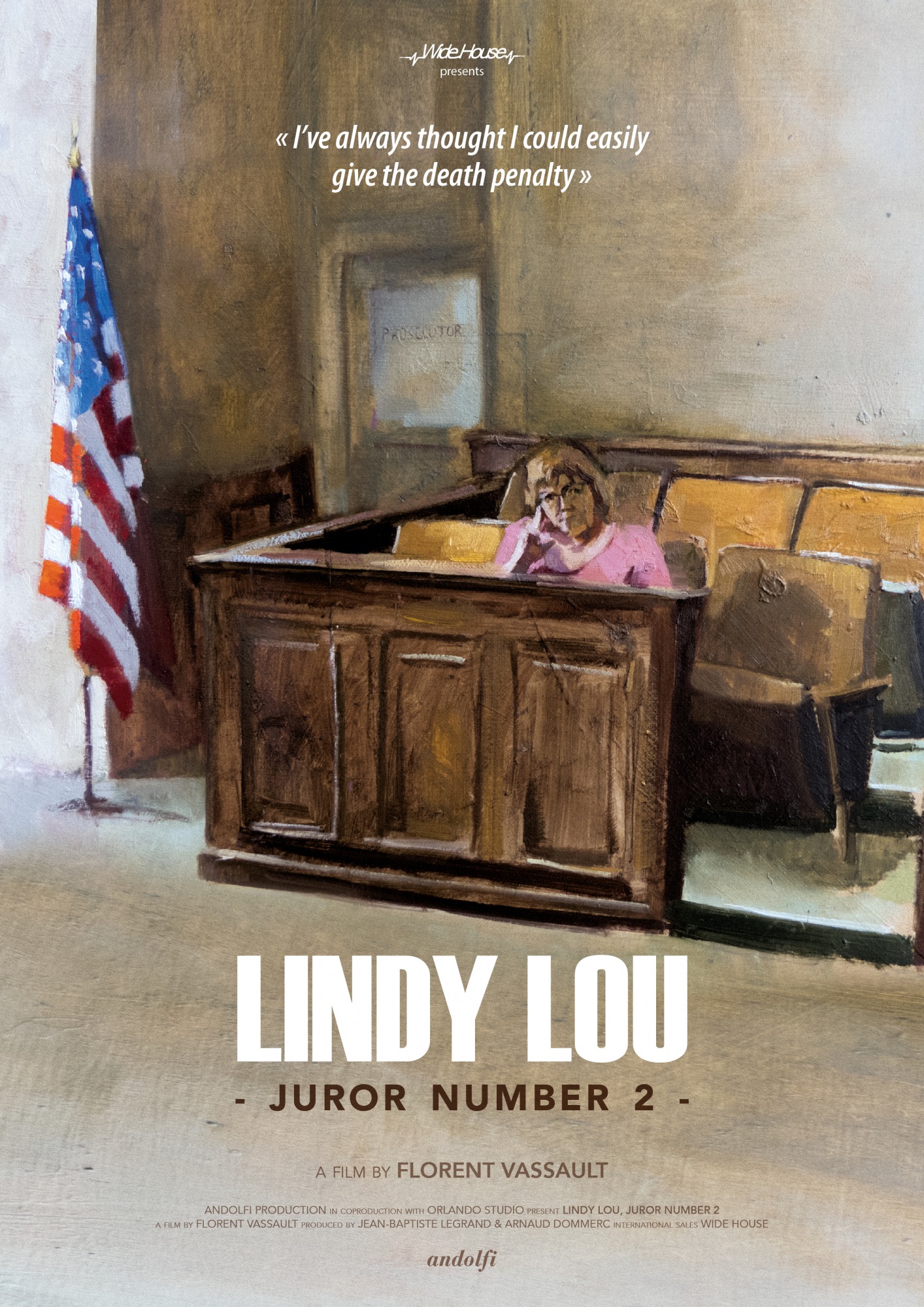

【影評】《Lindy Lou, Juror Number 2》:死刑陪審員的PTSD

文/李佳玟(成功大學法律系教授)

記得曾經在網路上看過一則強調是真人真事的故事:

「某一認真嚴謹的法官,因緣際會發現自己曾經冤枉過一名被告,而且還判對方死刑。在那個死刑定讞與執行只差幾天的年代,當這名法官發現自己冤枉被告的時候,為時已晚。法官沒有跟別人說這件事,但曾經冤枉無辜,害人失去性命,日日夜夜地折磨著他。終究他辭去法官的職位,不再從事任何法律工作,不久抑鬱而終。」

雖然沒人能夠證實這個故事的真偽,但就連不支持死刑的人應該也能理解,何以這名錯判無辜的法官會抑鬱而終。絕大多數人從沒想過的是,倘若案件並非冤案,被告並不無辜,當初判處被告死刑的人是否從此毫無牽掛,不曾為自己的決定後悔?判過死刑的人究竟是怎樣想?死刑判決改變了他們什麼?這就是紀錄片《Lindy Lou, Juror Number 2》想要探究的議題。

如同片名所顯示,《Lindy Lou, Juror Number 2》把Lindy Lou當作主角,或是說以她的視角為中心。她曾在1994年參與Bobby Wilcher的死刑審判,Wilcher 被控在他20歲的那一年(1982年)殘忍地刺死兩名婦女。信仰虔誠的Lindy Lou本來要利用休假參加讀經班,意外地被法院召喚擔任死刑案件的陪審員。政治立場至今仍保守還擁槍的她,卻在參與那場審判之時,動搖了她對於判處一個人死刑的看法。即便她在當時投票支持判死,經過了二十幾年,Wilcher也早在2006年就被執行,當年的那個死刑決定還是一直糾纏著Lindy Lou。

沒有人想過,參與死刑審判的陪審員會有PTSD。

為了回應自己至今仍強烈的感覺,Lindy Lou不只跟家人討論這個案件,她決定拜訪當年跟她一起做出死刑判決的陪審員。Lindy Lou顯然認為,當年的那場判決讓陪審員們成為一個命運共同體。只是她很快地發現,並不是所有人都像她一樣記得那個判決做成的經過,有些陪審員甚至不知道、不在意Wilcher已經被執行。死刑決定就像是他們人生中眾多決定的一個,做了之後,move on。

偏偏Lindy Lou無法move on,擁有死刑制度的國家,從來也不管做出死刑決定的人,能不能在死刑判決後move on。擁有死刑制度的國家認為判處窮兇惡極,毫無悔意的犯罪者死刑很正義,死刑判決者應該只有替天行道的坦蕩,不可能為此輾轉難眠。很少人會注意到,就連只在法庭上執勤,不做任何決定的法警,都能感受到死刑案件對自己的影響。

導演的鏡頭,安靜地跟隨著Lindy Lou—拜訪其他的陪審員—看到她被當作是老朋友一樣地歡迎與暢談,也聽到她被在電話的另一端被拒絕:「請妳不要再連絡我,也不要再打電話給我,我不想再跟這件事有所關聯,我希望妳能體諒。」

觀眾也可在拜訪談話的過程中聽到Lindy Lou稱呼Wilcher為Bobby,看到對方困惑地聽著Lindy Lou說,她在Wilcher還沒執行死刑前多次拜訪他。她甚至向Wilcher道歉自己投票支持判死,Wilcher還安慰她說是他自己把自己放在這樣的局面的(註)。Lindy Lou有些氣憤地說,在死刑審判過程中,Bobby根本沒什麼辯護可言,只有他姊姊喃喃地懇求陪審團別殺了他,沒人注意到Bobby是在怎樣糟糕的環境中長大。

雖然不是每個陪審員都跟她一樣,當Lindy Lou找當年擔任陪審團主席Kenneth,她還是得到了安慰。Kenneth回憶當時決定的過程,他完全記得當時下那個決定的重量。「不管他多麼值得去死,我們的決定都是取走一條生命」,Kenneth說。Kenneth家不只給了Lindy Lou所需要的道德支持,在她聽到Kenneth的女兒說,她以後一定不會判人死刑,她不覺得那是她可以做的決定之後,Lindy Lou更找到了希望。Lindy Lou覺得自己會像是大池塘中的一顆小石頭,當她把自己的經驗分享出去,會逐漸引起漣漪,一層一層傳遞出去,讓每個人理解到死刑決定的重量,就像Kenneth的女兒這樣。

在昏暗的州際公路上,Lindy Lou發現了死刑判決後PTSD的正面意義,她終於可以move on。