修復式正義

以人為本的柔性司法體系

「修復式正義」(Restorative Justice)或稱「修復式司法」是提供與犯罪有關的當事人對話的機會,藉以表達自己感受,修復犯罪造成的傷害,並共同處理犯罪後果的過程。相對於現行刑事司法制度著重在懲罰,而修復式司法關注於療癒創傷、復原破裂關係,賦予「司法」新意涵,即在尋求真相、道歉、撫慰、負責與復原中伸張正義。透過修復式司法,可讓加害者認知其罪行造成的傷害,有機會向被害人真誠道歉及承擔賠償責任,以改善自己與被害人之關係,最後助其復歸社會。也讓被害人有機會描述其所經驗的犯罪過程、自身被害感受或親人被害之痛苦,並可直接詢問加害者關於犯罪事件的真相,減少因被害產生的恐懼與負面情緒,藉以療傷止痛、重新感受自己仍有掌握自己生活的能力,回歸正常生活。

「修復式司法」立意良善,不以懲罰加害者為唯一目的,而是希望加害者能有機會藉著這一段與受害者深度溝通的過程,願意改過自新、回到社會。受害者也有機會獲得法律之外的療癒與補償,他們也絕對需要重新拾起自我、「回到社會」。

懲罰的另一選項:紐西蘭的修復式司法

懲罰的另一選項:紐西蘭的修復式司法

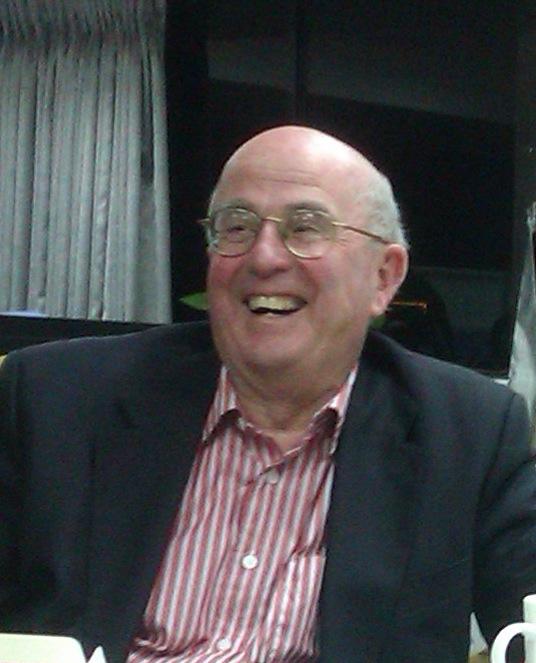

~大衛.卡路瑟法官(David J. Carruthers )訪談

⊙方潔

也許鮮為人知,無論是今年一月於九所地方法院設立原住民法庭,亦或近年來法務部推動的修復式司法,台灣的刑事司法改革逐漸受到紐西蘭強烈的影響。紐西蘭從1970年一名假釋官的嘗試開始,將結合毛利文化的修復式正義觀念帶入司法體系,有效降低了犯罪率和再犯率。而本月月初,曾任律師、法官、紐西蘭假釋委員會主席而對修復式司法有豐富經驗的大衛.卡路瑟法官來到台灣作短期訪問,廢死聯盟也藉此機會對卡路瑟法官進行採訪。

紐西蘭與死刑

訪談的話題仍從死刑開始,乍聽似乎唐突,但修復式司法中重視加害人和被害人間對話勝於懲罰本身,對於目前台灣社會爭執的死刑存廢以及其替代措施不失為一種啟發。

紐西蘭最後一次執行死刑是1957年,隨即於1961年廢除普通刑法的死刑。死刑對紐西蘭的人民而言是非常遙遠的記憶。卡路瑟法官則從自己法官和假釋委員的身分,一個經常必須作出決定個人命運的身分,來思索死刑的正當性。

當他擔任假釋委員會主席時,他曾有機會閱讀到紐西蘭處決的最後20名死刑犯行刑前最後30鐘的紀錄。這些紀錄非常驚人也令人惶恐,其中幾名死囚行刑前的狀態、言語,由現在的標準來看,很有可能是精神異常者。

又如其一個案,死刑執行人在行刑當天沒有出現,於是獄方讓一名自願幫忙的囚犯執行絞刑。然而,絞刑是非常「專業」的工作。可想而知那位死囚在死亡前受到的痛苦。

大概有三個個案,直到行刑前的最後一刻死囚仍在喊冤。一想到有某些人,無論這些人僅占其中極低的比率,以清白之身卻被處以極刑,身為法官是難以容忍這樣的事情發生的。

也有些人在行刑前一刻誠心面對自己的錯誤,展現出人性的高貴,和人心改變的可能性。即使罪大惡極,他們的遺言也有打動人心的部分。當然也有人到最後一刻也沒有顯露出懺悔,不停咒罵一切。

卡路瑟法官表示:「看過這些資料會讓你覺得,這場國家同意的謀殺中會有自省之人被放棄,無辜之人被犧牲,殘疾之人被忽視。會讓人感受到,死刑如此絕對,卻無力改變任何事情。」

修復式司法:給予被害人重新生活的勇氣

死刑無法對犯罪造成侵害作任何正向的改變,然而修復式司法卻對被害者的療傷提供一種可能。在被告定罪後,可以進行修復式會議(restorative conference)。在修復式會議的過程中,使卡路瑟法官每每感到意外的是被害者對加害者的提問,這些疑問往往和加害者的行為是否構成犯罪無關(罪刑的構成在前面的審判階段也已經結束),卻是解開被害人心中恐懼和憤怒的關鍵,充滿「人性」的問題。

卡路瑟法官提到他擔任假釋委員會主席期間的一個個案,一名女性被害者家屬,九歲時母親在她面前被殺害。她曾經來到假釋委員會四次,訴說她的痛苦和恐懼。 後來,她有機會到監獄中與加害者進行一整天的修復式會議。她詢問加害人,為何如此對待母親,為何要在小女孩前實施犯罪,難道他不在乎這對一個孩子的影響。雙方交談,為慘忍的罪行和逝者哭泣。

最後一次她來到假釋委員會,對所有委員說:「我不會再來見你們,也不介意你們作出什麼樣的決定,因為我信任各位的專業。至於我,已經得到所有我要的解答。我不能也不會再讓這件事情阻止我繼續前進。我曾經非常恐懼兇手,但現在我知道他也是個人,而不是我想像中的惡魔。」

卡路瑟法官表示,如果被害者沒有機會見到加害人。因為缺乏了解的機會,她終其一生只能活在恐懼和痛苦中,在犯罪結束後,仍然讓被關在監獄中的加害者無形中威脅壓迫著被害者及其家屬的人生,而剝奪了他們正常生活的機會。

然而另一方面,修復式正義並非對所有個案都能適用。首先,必須為加害者無疑義(並為爭執自己是無辜者),犯行也具有責任能力(並非心神喪失狀態)。修復式會議並必須完全以被害者為主,且有專業人員在旁輔助,使可達成對話。出乎意料的,卡路瑟法官認為若有專家的謹慎配合及被害者的參與意願,即使是家庭暴力和性犯罪案件仍有可能以修復式司法的方式讓被害者獲得療癒。

卡路瑟法官特別舉出一個令他深深動容的案子。加害者是曾對三個年幼女兒們性侵的父親。犯行被揭發後,加害者入獄,孩子們獲得安置。多年後,最小的女兒參與了修復式會議,重新面對父親,會議結束後也開始定期到監獄探望他。

這位性暴力倖存者已經擁有自己的家庭和兒女,她告訴卡路瑟法官:「現在我已經是成年人了。我可以選擇仍然感到憤怒和恐懼父親當年的惡行,繼續痛恨他, 讓這份憎惡影響到我自己的孩子;我也可以選擇原諒我父親,讓我的孩子看到自己的母親有原諒的力量。」

「我決定讓父親住在我們家。他已經垂垂老矣,沒有人願意照顧他,但我有能力照顧他,也有能力保護自己的孩子不會受到他的傷害。我不會讓他摧毀我的生活一輩子。」

在他的法官任職以及假釋委員會工作期間,卡路瑟法官多次見證了修復式正義中被害者展現的,人心的堅強。如果修復式司法執行妥當,有非常多個案是最後被害者家屬再了解加害者的處境後,轉而扶持加害者。卡路瑟法官談起去年委員會主席一職時,一名丈夫遭謀殺的婦人與他碰面,談著她的故事。一個年輕男子奪走她的丈夫,同時也是他們兩個兒子的父親。「我的丈夫是個善良的好人,他總希望做些好事回饋社會。我和兒子們希望他的信念留存下來,不因他死於非命而改變。」這位婦人與她的孩子們決定幫助這個殺害他們至親的年輕人,讓他順利回到社會,擺脫所有的惡性循環,不再傷害任何人。

卡路瑟法官對我們談著他從事法律工作的經驗,他從加害人身上看到人心的複雜,從被害人身上看到人心的堅強。這些複雜難解生命問題,若用死刑,用懲罰回答顯得單一、偏頗,修復式司法則對被害者和加害者雙方都提供了懲罰以外的可能性。最後,卡路瑟法官對我們分享他十分認同的,從事修復式司法研究的Chris Marshall教授對修復式司法的描述。

「被害者和加害者心中,分別埋藏著讓彼此療癒的種子。」

而我們有能力,促成那些種子發芽。

* 本文刊登於第35期《廢話電子報》

* 訂閱《廢話》