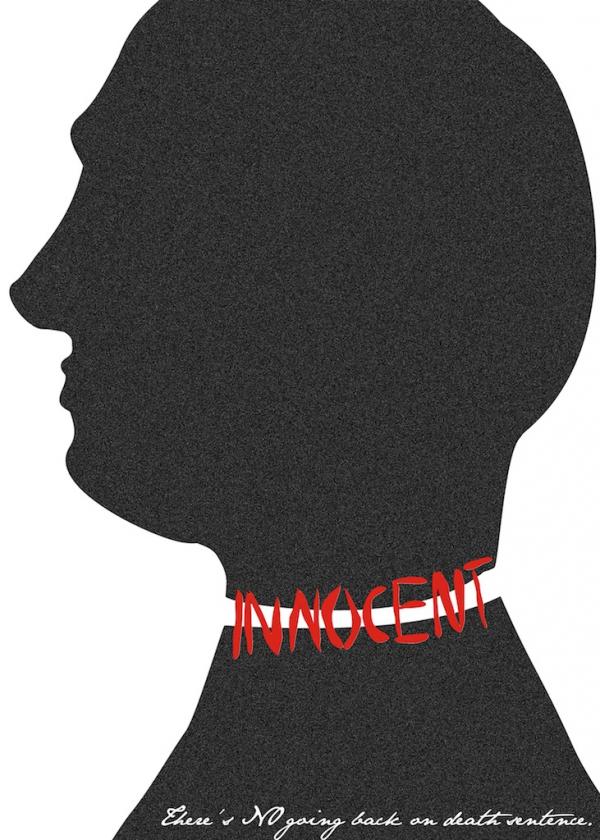

冤案救援

冤案是許多人接觸廢死議題的起點。時至今日,司法瑕疵導致的冤獄仍不斷發生。我們了解司法並不完美,也熟知國家輕易用一發子彈奪走無辜生命的遺憾,而誰又敢保證自己不是下一個遺憾。

沈鴻霖律見筆記(邱顯智)

沈鴻霖律見筆記

⊙邱顯智

去看了沈鴻霖很多次,答應張娟芬要寫律見沈鴻霖的筆記。每每於深夜想要下筆,然而卻感覺筆有千斤重。

我一向是個無可救藥樂觀的人。小時候沒帶手帕衛生紙,我總是期待在老師還沒檢查到我的時候上開兩樣東西自動出現。高中時把國文課本放在腿上偷抄,老師說「作弊的同學,老師看到你了,你心裡有數」,我一直樂觀的相信老師是看到我鄰居。大學的時候打麻將,從東風打到北風放槍N次,即便如此,我總是相信北風北之前一定會自摸。然而,每次看完沈鴻霖,卻完全沒有這樣樂觀的感覺,無力感瞬間灌滿全身。我離開,背後是沈鴻霖腳鐐聲,我帶著滿身的茫然,回家。

沈鴻霖案的故事並不複雜。故事回到1989年的中秋節,地點在彰化縣芳苑鄉的一個窗簾工廠。兩名女子在工廠辦公大樓三樓的宿舍被姦殺,現場血流成河,事發後警方研判歹徒下手的時間是晚上十點到十一點之間。歹徒以房間床板下的角衡木及菸灰缸猛擊被害人頭部致死。警方循線逮捕到第一名嫌犯A,現場死了兩個人,而命案現場並不凌亂,警方研判歹徒不只一人,不可能是一人犯案,因此在警局輪番疲勞訊問A。根據A的供述,B跟沈鴻霖也有涉案,A跟B與沈鴻霖共同強姦,A與B 共同殺人,沈有強姦沒殺人。

然後B跟沈分別落跑了。A開始接受審判,雖然A於警局自白後翻供,可是已經來不及了,他的律師主張A智能不足,法院以A的自白再加上到現場表演的錄影帶,以及現場遺留下的一根菸蒂符合他的血型B型,判處A死刑。最後三審定讞,沒有發回更審,直接槍斃。

接著B於一年後落網了。B的審判開始了,雖然B從頭到尾喊冤,法院所持有的證據就是A對B的指述,此外沒有指紋、沒有DNA、沒有其他證據,而A已經死了,所以也就無法傳A出來對質詰問。從頭到尾B應該是沒有錢請律師,歷審都是公設辯護人幫他辯護。說是辯護,好像也沒有實質辯護到,因為沒看見過辯護狀。B也被判了死刑,然後很快的三審定讞,沒有發回更審過,也槍斃了。

接下來該輪到沈鴻霖出場了。有點慢,原因是他逃到埔里的山上種茭白筍,這一種種了十四年。十四年後的某天,故事來到2003年,沈騎機車在路上被警察臨檢而被捕。

十四年後,沈鴻霖的審判終於登場了。法院掌握了兩個對沈不利的證據: 兩個同案被告說他有做,以及現場採集到沈的一枚指紋,除此之外別無其他證據。

然而尷尬的是,第一、兩個同案的被告已經死了,人死不能復生,除非觀落陰,否則,沈根本沒有機會跟共同被告對質,該如何是好?第二、該枚指紋當初彰化地院移送到台中高分院時,已經遺失了,而且鑑識人員不確定,該枚指紋究竟是在該三樓的康樂室採的,還是在命案現場的受害女子房間採的。如果是在前者,沈之前因屬該公司工人,也有去過,則該指紋不能證明沈有涉案。

於是被告律師想到一個水落石出的方法。由於當時警方有將被害女子的下體、子宮取下,置放在福馬林裡,因此被告律師聲請驗DNA,只要證物內有沈的DNA,便可以確定,沈確有涉案;如果只有其他兩人的DNA,證明沈極有可能沒參與,實不失為一個真相大白的好方法。

可惜法醫出庭作證,由於警方誤將該證物泡在福馬林的溶液裡,事過多年,已經無法驗出有無DNA。事已至此,本案共同被告已經被國家殺害,無法對質詰問、DNA因為被錯誤處理而無法驗、警方不確定指紋到底在哪裡採的,所以法院該如何判?

答案是死刑。

於是沈鴻霖經過更七審仍判處死刑確定,目前正待決中。

以上是本案的判決,接下來還是來談一談親身看他的經驗。

沈鴻霖國小畢業,不認識字,講話的時候有海口音,很像白雲學標哥講話的感覺。初見沈鴻霖,他彷彿有千言萬語,想要把所有的故事都倒給我。沈告訴我,他家是三合院,他騎了一台野狼,摩托車聲音很大。案發當天他九點就到家,三合院裡住了他阿公、父母、哥哥、嫂嫂、及他老婆跟兩個孩子。所以回家時全家人都聽到他機車的聲音,他絕無可能在十點到十一點間去做案。

每次開庭,他都詳細把他不在場的事實講一遍,但是歷審法官都會問他兩個問題:你沒做為什麼要逃?你沒做他們為什麼要說你?

於是整個審判不是檢察官舉證,證明被告有罪,而是倒過來:被告舉證,證明自己沒做,而且還要證明,你有正當理由逃走,且兩個已經過世的人是亂咬你的。這樣幫法官釋疑,讓法官不再懷疑你有做,才可以判無罪。

見了沈鴻霖很多次,通常我都把他安排在我要見的被告的最後一個。審判中的案件,你總是能找出起訴書的一些破綻,再怎麼艱難的案件,即便是被告全部認罪,也有量刑上可以努力的空間。

然而沈鴻霖是確定的死刑案件,他的難處,並非法院已就卷內的證據為錯誤的事實認定,而是卷內根本沒證據!而法院卻判了死刑。

因此,大多的時間是我們兩人對坐,我問:可不可以再想想看,有沒有甚麼可以提出的?然後兩人對坐發呆,真的就是發呆。然後只好再聊一聊茭白筍,據沈鴻霖的說法,他的茭白筍種得不錯,通常為了避免太熱,清晨四、五點就出發到田裡。沈的茭白筍養大了三個女兒。

真的不知道要講甚麼的時候,我偶爾會想測試他一下。雖然師父羅秉成律師常說,律師要抑制追求真相的好奇心,然而,我就是忍不住。於是我跟他說: 「這樣好了,事情都已經到了這步田地,法官也認為你有強姦,沒殺人,你乾脆把真相講出來,強姦那部分認罪,我們幫你做一個狀紙,看看可否改判無期。」我靜靜等待。

「問題是我根本沒做我要怎麼認? 是要叫我怎麼講? 」他微怒。

第一波測試有通過。

過了幾天,我託高中同學代為詢問,台大法醫研究所是不是可以從泡在福馬林裡面的證物驗DNA,所得到的答案是,好像有點難。

於是我告訴沈鴻霖: 「我有個朋友的朋友,在台大法醫研究所專門驗DNA,他說,你這個還可以驗耶,你願意驗嗎?當然如果驗出來結果真的有你的DNA,你的生命就危險了」。我又靜靜等待。

「我要驗、我一定要驗」(雙手握拳貌)

測試又通過了。

然後最近又到了兩人講了好久,發呆的時候,我說:

「這樣好了,我是覺得,在你講的這個經過跟起訴書、法院這個事實之間,應該有隱藏了一個故事。法官說你沒做你為什麼要逃?這點你可能當時不想講,我是覺得對律師講話要坦誠,這樣律師才能幫你找出對你最有利的主張。現在都已經到這步田地了,你之前那個說法經過七次更審,證明沒辦法過關,不講就是維持現狀,講了我們可以去找證據,有一個新的機會,不如你把隱藏這麼多年的故事告訴我吧??」 我又再度靜靜等待。

沈抓頭想了一下 「當天我九點多到家………」再度說出一模一樣的故事。我差點跌倒。

法警說,時間到了。我再次低頭收拾皮箱,默默離開。背後是沈鴻霖沉重的腳鐐聲,看守所沉重的鐵門再度重重關上。走出看守所,望著天上美麗的夕陽,我不禁想,門內是否關著被判了死刑的無辜靈魂?