【廢死星期四】王信福死刑冤案的三帖人權公約處方箋 側記

文/洪如靜(廢死聯盟實習生)

【廢死星期四】王信福死刑冤案的三帖人權公約處方箋

時間|2021年7月8日19:00

地點|審判王信福粉專直播

主持|張娟芬(廢死聯盟理事長)

與談|高烊輝(廢死聯盟副理事長、律師)、林慈偉(廢死聯盟法務主任)、楊貴智(法律白話文運動創辦人、律師)

1990年8月10日,王信福為了慶祝即將成為一名父親以及為好友開業捧場,來到嘉義的「船長卡拉OK」與親朋好友同歡。曾經,他以為這將是浪子回頭的轉捩點,卻沒想到兩聲槍響,不僅破碎了他對於家庭的藍圖,更將他接下來的人生帶往截然不同的方向。

自2011年最高法院判其死刑定讞後,王信福至今仍被關押在台南看守所,現年69歲的他是目前台灣最高齡的死刑犯。律師團曾提起再審、非常上訴與釋憲聲請等司法救濟途徑,然而全部遭到駁回。本次廢死星期四希望透過盤點聯合國人權事務委員會對《公民與政治權利國際公約》(後簡稱「公政公約」)第6條生命權發布的第36號一般性意見與王信福案的法律問題,試圖尋找救援路上的法律突破點。

或許你曾聽過王信福的故事,知道這個冤案存在諸多疑點,今天就讓我們嘗試從《公政公約》的角度再次細數本案判決存在的爭議與後續救援方向。

王信福案的證據結構分析

主持人張娟芬開場先介紹王信福案的相關人物及爭點,案件中較無爭議的是開槍者為陳榮傑,而在場的另外兩個關鍵人物則是地方角頭──王信福與李慶臨。除這三位外,我們可以將案發時在場的證人大致區分為酒客與服務生,他們提供證詞作為本案判決的依據。兩位被害人皆是警察,不過他們當時並非在值勤,純粹只是下班後去吃宵夜、喝酒放鬆。

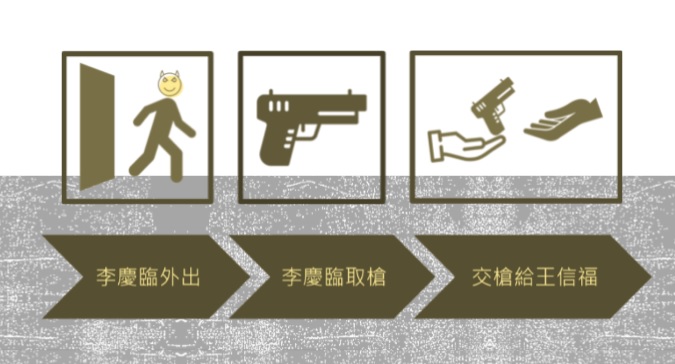

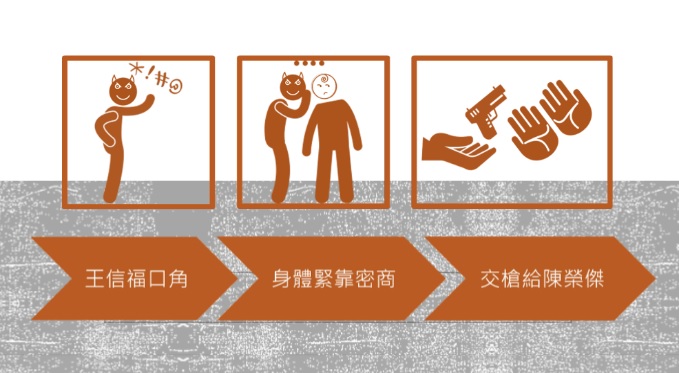

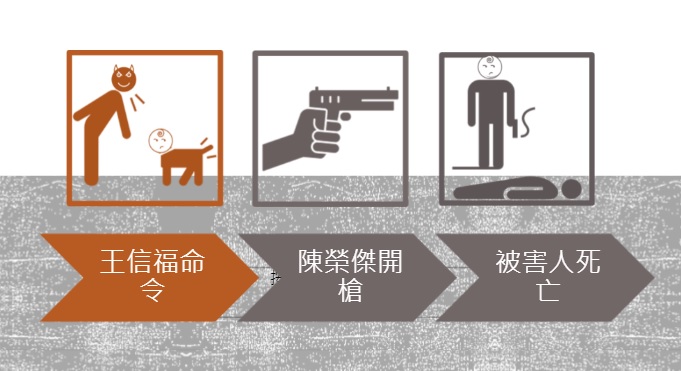

根據目前法院所認定的案件事實,可以依照發生時序整理如下:

王、李、陳三人之間有無工作分配是本案事實認定的重點。法院判決採納陳榮傑稱王信福大聲命令其開槍的自白,然而弔詭的是在場的其他證人皆未聽到王信福有如此指示,而唯一能做證的陳榮傑早在1992年被槍決,因此雙方無法進行交互詰問。

「王信福案的困難之處是在於難以從科學證據突破,一直被陳榮傑自白綁住,像是被鬼影籠罩。」張娟芬說明冤案常起因於自白問題,例如證人在警詢或檢訊時迫於壓力而做不實陳述,開庭時才有機會翻供說明實情。又本案中陳榮傑之自白是將王信福定罪的主要證據,但卻是孤證,使得辯護律師團經常繞回這個難解的死結,救援行動因此寸步難行。

王信福案的五大疑點

身為王信福案的辯護律師之一,高烊輝熟稔地談起案件中被反覆提及的疑點,並指出判決與事實的落差。首先是被告三人的關係,根據相關人的證詞,我們已知陳榮傑是角頭李慶臨的小弟,且案發後陳榮傑與李慶臨不只見過一次面,藏匿兇槍和逃亡事宜也都由李慶臨親友安排,但法院卻因為陳榮傑受雇於王、李兩人擔任股東的哥登酒店,並從事副理一職,認定陳榮傑與王信福關係匪淺,有主從關係。

第二個疑點則是李慶臨外出取槍之動機為何?原先法院認定其取槍是因為王信福不滿某酒客,李慶臨外出取槍交給王信福,然而到了更二審後卻改為「李慶臨因故」外出取槍,究竟因為何故?如此關鍵的事實卻被法院省略不談。

而小弟陳榮傑手上到底拿的是哪一把槍也是眾說紛雜,有人說是黑色,有人說是金色,有人說是白色,而陳榮傑本人則說是銀色。究竟殺警用的槍枝是王信福交給陳榮傑的,還是其他關係人押人下樓時所使用的槍枝?又或是否可能為李慶臨外出取槍後直接交給陳榮傑?本案的關鍵證物兇槍因為卷內無照片,且送鑑筆錄也沒註記顏色,因此產生事實認定的困難。

第四個疑點則是陳榮傑的動向,其在槍擊發生前是否有走到道店外或店門口,將可能會決定究竟是誰將兇槍交給他?以及他是與誰在進行開槍殺警的謀議?若陳榮傑確實有走到店外或店門口,重回店內才開槍,即表示謀議與交付兇槍的並非王信福,反而更有可能是李慶臨外出取槍後直接轉交給陳榮傑使用,兩人也不無可能在店外或店門口進行開槍殺警的謀議。

最後一個疑點則是槍擊時陳榮傑與王信福的相對位置,這緊扣著陳榮傑的自白是否有可信度,例如王信福有無緊靠著陳榮傑並以手指向被害者說「結掉這兩個」?高烊輝律師接著將畫面切換到本案多位證人所各自描繪之現場平面圖,由各平面圖可以發現陳榮傑與王信福兩人的相對位置相距甚遠,因此兩人是否有緊靠身體協商之可能值得懷疑。

判決確定後之法律救援

根據上述五點,王信福案判決中所認定的事實著實存在著難以解釋的缺漏。後續救援團隊從2011年至2013年共提出了四次再審聲請,2012年還先後提起一次非常上訴聲請與大法官釋憲聲請,其中再審聲請是由台南當地律師楊惠雯律師的協助,非上聲請則是由王怡今律師負責查核確定判決於程序上及實體上違背法令之瑕疵,然而以上聲請全部遭到駁回。

高烊輝律師說著將重點拉到非常上訴的部分,並指出由於陳榮傑的自白是孤證,然卻因陳榮傑已經被國家執行死刑,導致王信福無法行使對質詰問證人之權利,依據司法院大法官釋字第582號解釋,原判決有違反刑事訴訟法第378條「判決不適用法則之審判違背法令」之非常上訴事由。

2012年聲請釋憲時,辯護團隊也聲請大法官對釋字582號補充解釋,最重要的爭執點在於保障刑事被告的防禦權的對質詰問權之例外,也就是因證人死亡而無法對質詰問時,可否將未經對質詰問的不利證述採為認定犯罪的證據。本案證人陳榮傑之死,肇因為國家急於把他槍斃,導致王信福到案後,客觀上已無法跟共同被告(證人)陳榮傑進行對質詰問,且陳榮傑未經對質詰問的不利證述也不應採為認定王信福有罪的證據,因此所產生事實不明的不利益,依「歸責原則」,不應該由被告王信福負擔。

此外,法院的裁判若是採用未經對質詰問的不利證述作為認定被告有罪的證據,因而不符「公平審判」的要求,依《公政公約》第14條連結第6條的規定,很有可能被認定是國家(司法權)「恣意」以死刑裁判剝奪被告生命權,違反公約對於生命權之保障。可惜的是此次釋憲聲請並未被大法官受理,大法官認為:死刑有無違反比例原則,先前已做過三次解釋,時空背景也未出現大範圍的變化,因此不再另作解釋;且釋字582號也無不明確之處,故無補充解釋的必要。

目前王信福案的救援任務也持續進行中,除了救援團隊,也需要大家的關注。日後可能將會根據刑事訴訟法修正後放寬的再審要件聲請再審,近日也已依據《最高法院檢察署辦理爭議性死刑確定案件審查作業要點》,結合辯護律師的專業論述與娟芬的證據分析提出請求書,促請最高檢進行爭議性死刑確定案件審查。

從《公政公約》看王信福案

廢死聯盟法務主任林慈偉指明過去台灣的死刑個案討論大致聚焦在量刑、正當法律程序以及死刑與國際人權公約這三個爭點群。從《公政公約》生命權規定中尋找法律上的救濟,將是個突破點。他分享最近的研究即「《公政公約》第36號一般性意見以及王信福死刑案之爭議與救濟」這篇文章(該文刊登於2021年6月第6期《律師法學期刊》)。

人權公約就像是憲法,讀憲法時不能只看條文,更要仰賴司法院大法官的解釋,公約也是如此,一直瞪著公約條文看難以全盤理解,因此我們除了需要參照公約的立法意旨外,也需要看人權事務委員會(Human Rights Committee)所產出的「一般性意見(General Comments)」。而目前《公政公約》就生命權之保障最新的解釋則是第36號一般性意見。

林慈偉指出《公政公約》中有兩個對於死刑冤案相當重要的條文,其一為第6條「任何人之生命不得無理剝奪」,本條第2項更限定科處死刑者僅限於犯「情節最嚴重之罪行」之範疇(即實體要件),且法院審判應按照正當法律程序(即程序要件)。又儘管公約中有指出限制死刑使用之相關規定,但要特別注意的是,《公政公約》整體方向仍朝向廢除死刑,就死刑的使用限制之部分是針對尚未廢除死刑的締約國所提出的妥協,不能藉此將《公政公約》規定解釋成積極、鼓勵使用死刑的方向。

第二個重要條文為第14條之「公平審判」。此包含了公正的法院、無罪推定、要使刑事被告有機會跟證人進行對質詰問、不自證己罪、上訴機會以及最基本的不能刑求等。在過去人權事務委員會處理諸多個人對國家的個人申訴決定案例中,若違反公平審判、正當法律程序就等於同時違反了第6條之生命權恣意剝奪等保障。

《公政公約》第36號一般性意見書

根據第36號一般性意見第35段可知「情節最嚴重之罪行」應做嚴格解讀,也就是僅限於涉及故意殺人的最嚴重罪刑。且就算涉及故意殺人也不得直接判死,法院應充分理解參與程度之落差並做出相應的評判。在本案中,王信福究竟有無命令陳榮傑?這項指控有無證據?若確實有命令,其評價應是教唆犯還是共同正犯?法院的判決顯然未將參與程度納入這些死刑裁量等考量。

另外從第41、42段中則特別談到正當程序的重要性,若訴訟中違反《公政公約》第14條之公平審判而作成死刑判決,則其判決因具有任意性質而違反第6條之生命權保障。若帶著這樣的先決條件來看王信福案,我們可以整理出下列幾點因違反公平審判而造成司法恣意剝奪生命權之爭議。

首先是訴訟延遲問題,本案案發時間為1990年,卻在事隔21年後於2011年經由最高法院判處死刑定讞,顯然並非於合理時限內。再者是重要證據遺失與被告無法詰問重要證人之缺漏,證據遺失雖並不當然構成違反公約所保障的權利,但此遺失之證據若導致判決沒有機會受到上訴審的審查那就有違反公約的問題。本案中重要證人陳榮傑被國家槍決導致王信福無法與其對質,這個證據的「遺失」應歸責予國家,而非被告。第三點則是法官重複參與審判,被告本應受到公正、無私的法庭判決,此公正性不只是法官主觀上不偏頗,客觀上也應讓觀察者審視下來是公正的,讓民眾對於司法有信心。

關於公正性,心理學上有「隧道視野效應」之說,意即人們會忽略後來出現、與自己原本認知不相符的事情,此並非代表審判者是壞人或無知,而是我們必須承認生而為人,我們有生理、心理上的侷限性,既然人性如此,那麼更換法官自然是符合客觀公正的想法。然本案之歷任判決中卻出現有數次承審法官完全相同,乃至於部分法官重複審判的現象,這些都有違反公正法院、公平審判的問題。

為了避免死刑的冤錯案,第43段更指出締約國應採取一切可行措施、排除再審程序中的種種障礙,並根據新的證據、可靠研究報告評估其對死刑的影響,包括指出普遍存在虛假供述和目擊者證詞不可靠的研究報告。王信福案中主要證據皆非科學證據而僅有證詞這類供述證據,這正符合第43段所描述的狀況,尤其是,這些證詞還無法經對質詰問等正當程序(特別是陳榮傑此一關鍵證人之證詞)。而決定王信福死罪的關鍵竟然是陳榮傑在警局做的兩份證詞,然而同一天做的兩份證詞真能算成是兩份嗎?且其證詞前後矛盾,作為審判的基礎性實在薄弱。

林慈偉接著指出殺人既遂的犯罪型態雖然都有導致被害者死亡此一結果,但每一個案件的具體情節並不相同,例如隨機殺人、攜子自殺、因爲長照壓力下而殺掉老伴/被照顧者、母親因母職壓力等特殊原因而殺掉自己的孩子等,因此第36號一般性意見書在第37段還特別指出,即便是適用死刑的案件中,法院還應考量每個案件中被告之個人情況與犯罪具體情節,包含是否存在減刑因素等等。本案中即便退萬步言,認為王信福與此案有所關聯,但法院也並未說明其判處死刑的基準即考量到這個個案的個人情況與犯罪具體情節包含是否存在減刑因素等等,另方面也沒有進行像是「量刑前社會調查」等調查程序,殺人罪的法定刑中尚有10年以上有期徒刑與無期徒刑可選擇,我們卻看不出來法院根據哪些條件決定判處王信福死刑,因此本案判決在量刑的環節也違反了公約之規定。

什麼是「冤案」?

「如果有一些網友不是法律系的,可能會好奇我們怎麼確認怎樣叫冤案?我們憑什麼說人家是冤案?」法律白話文運動的站長楊貴智笑稱自己不是冤案專家,但經營法客電台並三度邀請廢死聯盟作為來賓一同探討死刑議題的經驗,使他發現播出後常常會有留言指出不能理解為何要廢死?他進一步說明廢死議題的困難之處在於,如何讓沒接觸此議題的人們理解這件事情。

冤案到底冤在哪?這或許是一般大眾腦中第一個冒出的問題。所謂訴訟其實就是在講三件事情:「法律」、「事實」以及「證據」。德國前聯邦憲法法院副院長Winfried Hassemer曾指出「刑事訴訟程序必須先探求出一個事實,司法接下來才能作出正確的法律適用。」可見訴訟過程中最重的是事實,而非法律,有了事實,我們才得以用法律去辨別善惡對錯。

然而事實究竟如何認定?我們無法像咚啦a夢一樣搭乘時光機返回過去,親眼見證案發的經過,因此只能透過證據的認定去拼湊過去的狀態。證據分為三大類,第一類物證可以是信件、LINE對話紀錄或是凶器等等;第二類是人證,例如法庭中常見將目擊證人傳喚到庭作證;第三種是鑑定與勘驗,例如凶器上需要一些科學方法驗出是否有指紋。訴訟雙方攻防中會提出相當多的證據,而決定採信哪些證據則交由法官的自由心證,人們則相信法官的專業判斷會作出正義的判決。

有趣的是,儘管是相同的證據,也會因為其排列組合的方式差異,而產生不同版本的事實,律師們則負責去說一個合理的故事讓法官願意相信當事人,訴訟並不能發現「絕對的真實」,只能發現「訴訟上的真實」。冤案的前提是法官判錯,意味著法官對於證據的理解或取捨有錯,或是法官對於法律的理解有錯。針對前項錯誤,我們就要檢討法官為何會對於事實的認定有誤,究竟是理解過程中遺漏了某項證據,又或是故意不採用某項證據?

法官若刻意不使用某些證據而進行判決,可能是其先入為主決定了結局,再去編纂前面的故事,這樣的論理本身經不起挑戰,因此從事冤案救援的律師們都會說跟冤案相關的判決會有一種「笨笨的、怪怪的味道」,他們可能忽視了有利被告的證據,只用法律文言文去掩蓋那些缺漏。

本案中不僅判決說明的殺人動機令人難以信服,常人大概無法理解「我的朋友沒跟我敬酒反而去找別人敬酒」如何會激起殺意,甚至殺的還不是朋友而是無關的第三者。又法院相信證人在刑求下所說出的證詞也是冤案產生的重要關鍵,一般民眾在路上被打會找警察,然而若是被警察打呢?甚至是在警察局裡被打呢?那會是何等孤立無援的局面,因此在這種情況下作出的供述,相信大家都能理解為何不能採用。早期的台灣刑求或許只是「剛好」,然而時至今日,為何法院仍對此事而不見?又為何可以據此宣判被告死刑?

回歸到死刑冤案難以說服民眾支持的困難在於,我們所救援的對象並不是那麼討喜,吳青峰先前進行訴訟時受到蘇打綠歌迷的支持與鼓勵,然而我們面對的被告並不像吳青峰一樣受歡迎,甚至像是王信福本身存在一些不好的標籤,那麼法官有沒有可能會受到這些標籤的影響,而主觀認定其有罪呢?這是冤案常見的模式,我們可以對照到同一年代的另外一名刑案被告徐自強。他當時被另外兩人誣陷,歷次審理多次被判處死刑,由於擔心自己的清白蒙塵因此主動投案,選擇相信司法的他等到最後一刻才翻案。所以當我們問王信福「為什麼你沒做還要逃亡?」但其實沒做不逃亡的後果似乎也沒有比較好。

當我們談論冤案,我們並不是在探討究竟什麼是真相,而是要問判其死刑、認定其為壞人的理由究竟是什麼?當我們將其扣上殺人的罪名,卻缺乏能合理論證的理由與證據,那這樣的司法體制和香港國安法將人民全部抓起來又有何區別呢?冤案看似制度下的特殊個案,但其更反映台灣司法體制的弊病,由於我們都同在這個體制之下,沒有人是局外人,今天或許不幸的是他人,然而我們難以保證這個不完善的制度絕不會落在我們頭上,有一天我們或許也會成為悲劇中的主角,因此我們不只為了無辜者發聲,更應該為了我們、為了全體人民的權利與福祉發聲。

訴訟延遲與法官重複

有觀眾問及關於訴訟延遲之問題,在王信福的案例中,訴訟之所以從案發的1990年一直到2011年才判決定讞,中間21年的延遲係因當事人逃亡造成,這樣此訴訟延遲是否會違反36號一般性意見呢?事實上,歐洲人權法院過去的裁判例有發展出更細緻的標準以判斷案件是否有在合理的審理期內,這四項標準於形式上或實質上也被採納進人權事務委員會相關的一般性意見中。林慈偉有條理地將四個標準細細道來,首先必須看「案件的複雜性」;其次是「案件對當事人的嚴重性」,特別是,本案程序的結果彰顯於殺人罪與死刑判決這個決定上,因此當然具有嚴重性;第三個標準是「被告本身的作為與態度」,以王信福而言,逃亡的行動很明確,然而張娟芬也提醒到這一點並非一翻兩瞪眼的論證,我們不只要看被告的行為,更要關注背後的動機,例如徐自強因為相信司法選擇不逃亡然而卻被判處死刑,王信福早一步看見了自己被司法不信任的結果,因此選擇逃亡,動機與行為的歸責存在比例問題,因此並非我們可以輕易論斷。最後也是判斷上最為關鍵的標準是「國家機關的作為與態度」,也就是審判程序的可歸責程度有多高?例如本案被頻頻發回的狀況是客觀事實,從一審、二審、三審接著又被發回重審的過程所造成的訴訟遲延,是國家應被歸責的證據。

高烊輝律師則補充道,本案於2011年定讞時原應適用當時已有的一般性意見書,至少包含了第6號一般性意見書中就生命權之保障規定以及2007年的第32號就公平審判之一般性意見書。前者提到了《公政公約》第6條第1項之恣意禁止規定,以及其在程序上可和第14條連結;後者則保證被告有權訊問不利證人,並使對其有利之證人出庭接受訊問,權利平衡原則與平等原則應共同適用。定讞時法院應可處理王信福對質詰問,也應引用《公政公約》,現若重新審理則有機會適用更新的第36號一般性意見書。

前文中提及本案中有許多重複的法官,有觀眾想了解這樣重複審判的情況在我國司法實務中是否普遍?確實,我國普遍有重複審判現象,以現在共38名死刑定讞的死刑犯來說,有四分之三的案例都存在此種狀況,然而各個案件的程度不一,有些或許是二審跟三審,有些則是三審一直重複,林慈偉解釋道。

本次講座中不斷提及王信福案為死刑冤案,然而本案究竟只是程序上瑕疵,又或是真為無辜被冤呢?若真正無辜,理由又為何?關於這個問題,楊貴智憶起過去在節目中同樣也問過張娟芬。《刑事訴訟法》中明文規範證據原則,因此程序上出現瑕疵、證據本身缺乏說服力造成有問題的判決,王信福因為有問題的判決而被關在看守所中、喪失自由,每天都面臨著可能被槍決的處境,這當然是冤案。依法論法來理解冤案很簡單,然而困難的是社會需要一個清白的版本,在戲劇、文學作品中,我們看到的是主角清清白白卻被冤枉,進而引起人們的憐憫之心,最後沉冤得雪才能讓我們有伸張正義的滿足感,若缺乏了主角是清白的前提,又有誰會想追完這個故事呢?然而這樣的想法在法律中卻非常危險,訴訟講求無罪推定、證據法則,不應該是我們去證明被告無罪,而是應該檢察官與法官用證據說服我們被告有罪,我們無法要求被指責的人去證明自己,但必須要求指責的人拿出證據與說理。我們無法告訴觀眾王信福到底無不無辜,但我們能肯定的說法官的判決並不合理,而我們並不希望某一天自己也會碰上不合理的審判,且無法期待會有許多人來支持與相信自己的清白,因此我們必須檢討或尋求其他救濟程序去救援冤案。

有觀眾則提出1990年的判決以共同正犯累犯判處死刑在法條適用上有無問題的疑慮,對此高烊輝律師則說明此涉及《刑法》之第28條共犯與第29條教唆犯認定界線問題。前條所言共犯係指兩人以上共同實行犯罪,故應包含事前共謀之共同正犯。確定判決中依憑王信福緊靠陳榮傑身體並有犯意聯絡之說詞認定為共同正犯,然而就算確有緊靠身體之實情,又如何有可能在如此短暫的時間中做到犯意聯絡?除了我們有此質疑外,在過去廢死的年度判決研討會上也曾有學者認為不應是共同正犯,而是教唆犯;事實上,王信福案當時更二審判決更是撤銷了原判決而改判王信福教唆連續殺人。其參與程度會牽涉到前述林慈偉提到的未考量被告參與程度與罪責程度,存在死刑量刑恣意之問題,若認定王信福為教唆犯,則陳榮傑為正犯,教唆犯則為從犯,即便以殺人罪則論處,正犯與從犯之刑度也不應相同才符合罪刑相當原則。

人權不是舶來品

關於今日講座的重頭戲—人權公約,有觀眾對於我們為何會想從人權公約的角度探討本案感到好奇,對於人權公約與王信福案頗有研究的林慈偉表示:「我一直覺得人權公約在台灣一直被忽略或不重視,這是很不好的事情,好像覺得這是舶來品,不太去理會他,甚至抗拒使用。」然而,實際上立法院在2009年時即以兩公約施行法的方式將兩公約內國法化,因此公約至少有(甚至高於)法律的位階效力,既然是本國法律那生效後各級政府機關,包括法院在內,就有遵守的義務,因此我們探討法院判決時應解釋適用人權公約於個案中,這並不是多麼特別的事情,而是法律的要求本即如此。

另外有觀眾也提出「有沒有制度性避免冤案的法律?」的問題,張娟芬說明目前主要仍是朝修改刑事訴訟的程序努力,頭痛醫頭腳痛醫腳,針對容易造成冤案的程序進行修改,例如蘇建和案中被警察刑求,故1998年通過相關法條後警詢筆錄要全程錄音錄影,又或是自白常有虛假問題,故判決不能以自白作為唯一證據。因此當我們在檢討刑事審判過程時或許可以換一個角度想,讓檢辯雙方武器能夠更平等,當辯方武器變多才能保護自己,減少冤案發生。

最後則有觀眾關心為何本案提出非常上訴、再審以及釋憲都被駁回?駁回的理由又是甚麼呢?大家不妨上網搜尋相關資訊,可以發現駁回的原因都是重複性且沒有實質內容的回應,張娟芬解釋當我們不論說了什麼都被用同樣的理由駁回,就是在告訴我們「你講的這些我都聽過了,不要再講了。」這種情況被稱為例稿駁回,也是冤案救援實務上常見的情況,然而救援團隊仍會持續努力。

【延伸閱讀】王信福:司法審判的活化石