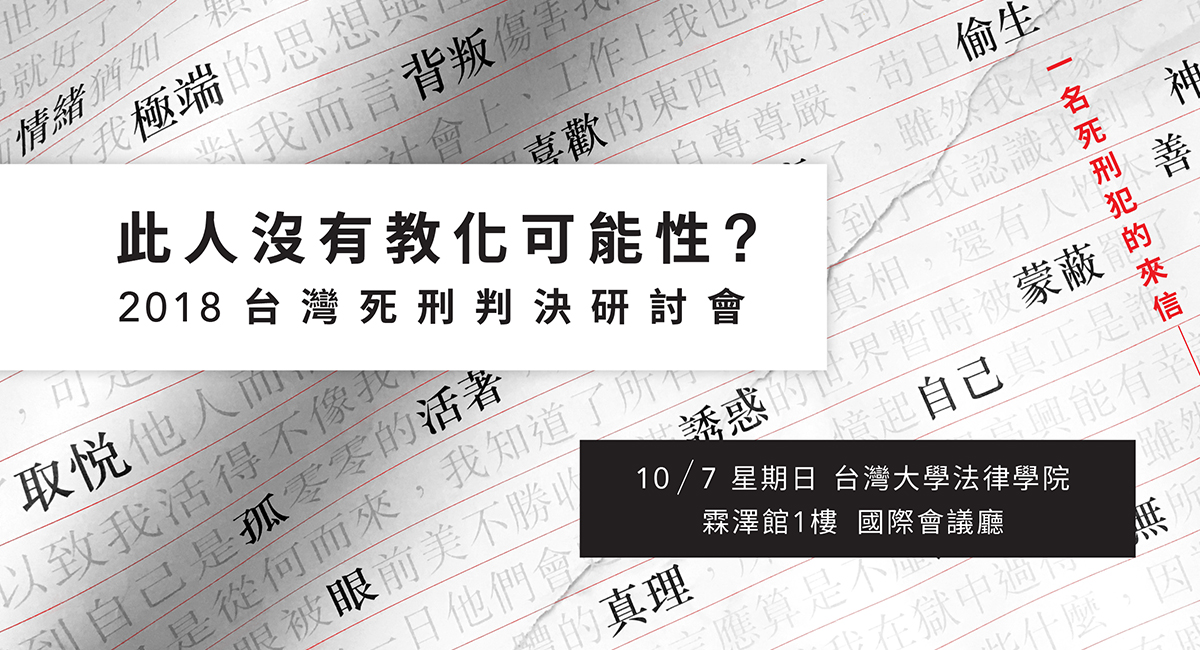

「此人沒有教化可能性?」—2018台灣死刑判決研討會幕後故事

文、訪談整理/ 王佩淇 攝影/ 陳佳菁

十月份,廢死聯盟舉辦了一場學術研討會,而且要研討的是死刑判決。

這麼硬的主題,還辦在理應補眠、從事和諧溫馨家庭日的禮拜天,不知道是廢死聯盟魅力太大,或是研討會取名直指「此人沒有教化可能性?」太吸引人,活動早早在公布後幾日內就將近額滿,最後候補的人數高達上百位。

禮拜天早上八點半開始報到,九點第一場專題演講開始,參與眾人已經坐好坐滿台大法律學院霖澤館整間國際會議廳。

翻看報名原因,發現大部分的人真的是對台灣本土的死刑判決有興趣,想進一步了解目前的趨勢。當然,有無教化可能是個令人玩味的華麗噱頭,教化有沒有?誰說了算?大家也都想聽聽這場眾星雲集的研討會學者專家怎麼說。

我們特別找來研討會策畫者—廢死聯盟法務主任林慈偉,跟大家聊聊研討會的幕後故事。

死刑判決作為文本,解讀與分析

廢死聯盟好像近年來都會舉辦一場台灣死刑判決研討會,可否跟我們談談為什麼要辦這樣的活動?以及,為什麼是台灣死刑判決?這在法律學術上與實務上的意義是什麼?

慈偉:

舉辦死刑判決研討會是從去(2017)年開始的,接下來也希望能繼續辦下去。

我們常常在談死刑,是從人權、宗教觀等各式各樣的理由,似乎很少有機會用比較本土的角度去凝視台灣本土的死刑個案。台灣本土死刑個案判決就是一個很具體的切入點。

死刑判決中,法官必須去講述為什麼要把這個人隔絕於社會、要剝奪他的生命,裡頭也會有比較詳細的犯罪事實,以及可以多看到這個人背後的故事。

另一方面,死刑判決也是一個很重要的文本,可以拿來看看我們台灣自己在法律或人權的基準可以進展到什麼程度。

事實上,近年來相關文獻,包括我個人的研究,我們都可以發現,台灣的死刑判決在2013年之前及之後,有很大風貌上的改變。這樣一個很重大的原因,應該是因為2012年12月開始,最高法院開啟言詞辯論之後,讓死刑的判斷與辯論愈來愈走向量刑精緻化的討論之緣故。

想當然爾,這會影響到法官寫死刑判決的內容。這也是為什麼我們會想更進一步來看,究竟我們的死刑判決現在是走到什麼程度,有沒有應該要改善的,或者認為法官的確看到了哪些好的與壞的,一起來做檢討。

所以從2017開始,廢死聯盟跟法律扶助基金會、臺北律師公會,以及各學校一起合作來舉辦這樣的研討會。

其實一直以來,廢死聯盟都會舉辦研討會,有時是透過座談會,在2014年底我們也辦過國際性的研討會。但無論規模的大小,目的都是想要在一個階段後,透過正式的方式,把議題討論得更清楚,去想想不管是國際或本土的觀點,最後要如何回饋到台灣死刑議題的討論。

研討會也是可以把這些材料有系統性整理的一個方式,所以我們會持續進行下去。這也是廢死聯盟長期以來除了做社會溝通之外,也有做議題研究的目的。研討會或相關講座的舉辦都會回饋到倡議,對於議題的提倡有幫助。

真實看見死刑犯面貌

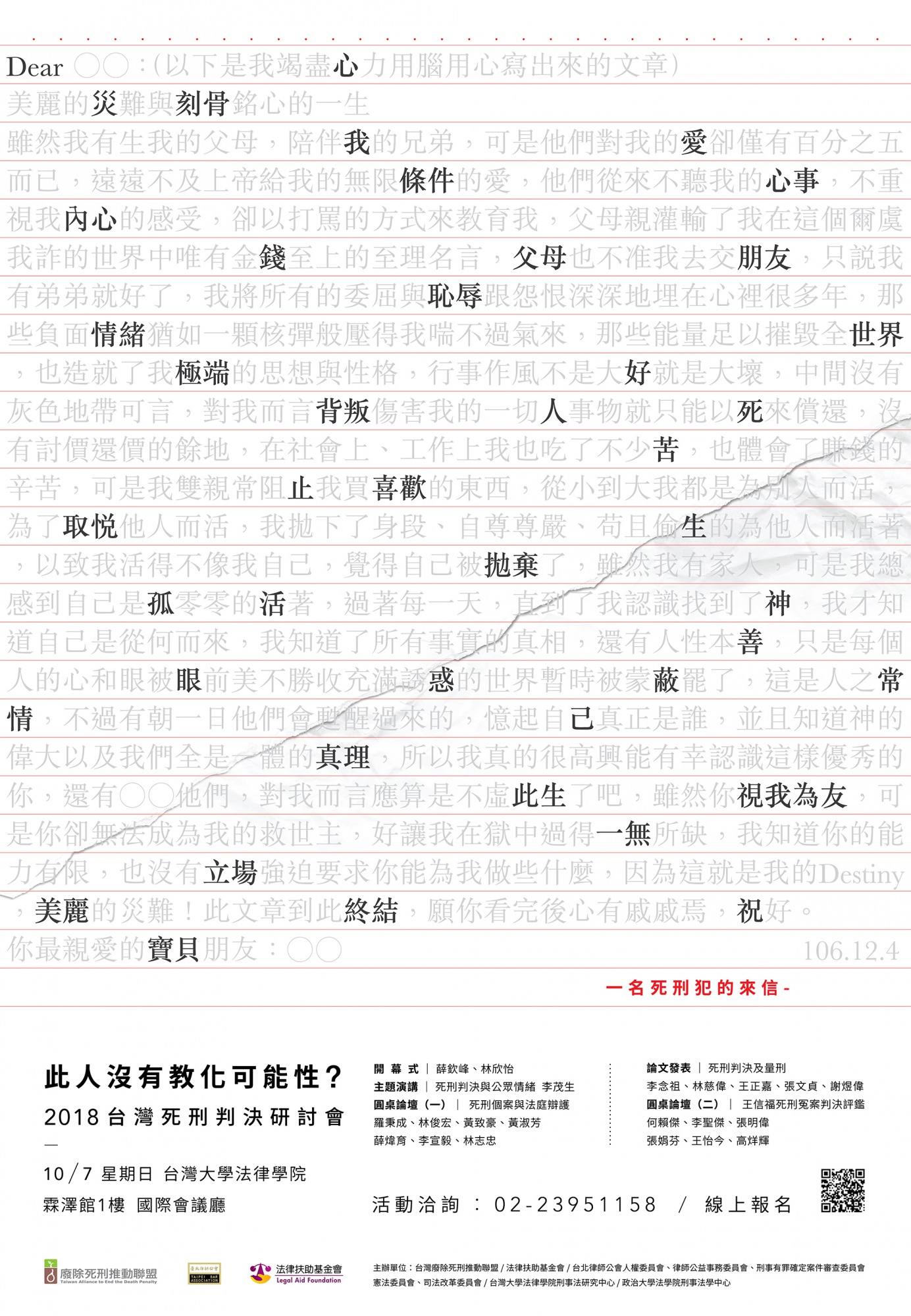

這次的活動視覺設計「一名死刑犯的來信」相當吸睛,詢問度也高,顯然是費了一番苦心。那是一封情感濃烈的來信,可否談談跟設計師溝通的過程?也分享你跟這位死刑犯互動的故事。

慈偉:這次合作的設計師,是一個沒有接觸過死刑、廢死等議題的專業品牌設計者,當時討論就有跟對方談到研討會的內容,他花了很多時間去想如何呈現今年的主題。

後來設計師認為,透過真真實實去凝視死刑犯,去看見死刑犯,這是一個很重要的切入,所以他說想看看同學跟我們廢死聯盟之間的通信。然後他就看到了我們這次視覺上的這封信,而且值得一提的是,這個視覺設計上面所用的字眼都沒有更動,就是同學寄給我的,很真實的一封信。

這封信其實是我跟這位同學認識已經兩年之後他所寫的。他前前後後給我的信,風格當然很不一樣。從一開始只是彼此還很陌生,打個招呼,到後來他會講更多。可能也因為有一些信賴關係,他會講更多自己的事情,他身邊的人與事。

這封信就是個例子,他開始談他的父母兄弟,還有他對於自己做了這些事以後的反思。這些都是很自然而然的過程,當初也不會想到會成為視覺設計的靈感來源。

令我印象很深刻的一件事是,這位同學相對於其他同學,常常會跟我要一些零用的花費,這是其他的同學比較不常見的情形。

有時候我會覺得他有點像是在乞求,拉下臉來,已經沒有其他人可以問,所以他就問到我。

其實我對他來講,也可以說就是個陌生人,我們之間並沒有透過其他的社會網絡認識,的確就是因為他是死刑犯,而我是廢死聯盟的法務主任這樣的關係而去看他、去了解他。

不過,當然不是他跟我們要求什麼,我們就給什麼。後來我有去了解,原來他的狀況是他沒有像其他同學,可能還會有家裡的人會來固定探視,甚至朋友也都會來看,他的狀況就是不會有人去探視。他在看守所裡頭已經有至少五年以上,這段期間他沒有家庭的這條聯繫,也沒有朋友會去看他。

在看守所裡的開銷,除了三餐看守所會提供外,其他都是要由同學自行負擔。而他又不能「下工場」工作賺錢,也沒有家人朋友的金錢援助,所以他對我們提出這樣的需求,我覺得是可以理解的。

一開始我是像處理一般個案一樣,跟他有基本的聯繫。不過人跟人之間的相處就是這樣,你也知道他的故事,逐漸認識這個人,一直到真的面對面跟他拿起電話筒對話,所以不可能說都沒有情感的交流,因為這就是很自然而然地認識了一個人。

至於說他之於我,是用什麼樣的態度?他常常會說我是他最好的朋友這類的話,我並不曉得他真正的意思是什麼。

他的案子在審判過程中,有經過精神科醫師鑑定,確認他有精神障礙,從資料看起來,比較可以理解他的行為與表達有別於其他同學的狀況。真的多了解他一點,你會知道他背後有很多你在判決書上看不到的故事。

這也提醒了我們,其實每個人的面貌都是不同的,並不是說死刑犯就都是一個特定樣子。

回應台灣社會與司法的困境

這次研討會有安排了兩場圓桌論壇、一場論文發表跟一場李茂生老師的演講,請跟我們談談活動的發想,以及為什麼這樣安排設計。

慈偉:李茂生老師是廢死聯盟的理事長,長期以來不遺餘力關心死刑議題,本身也有很多相關的著作談死刑。這次他的演講「死刑判決與公眾情緒」,就是針對台灣近幾年民粹主義的發展,究竟這會不會進而去影響死刑判決,特別用主題演講的方式跟大家談談。

兩篇論文發表的研討,是針對近期正在發展當中的,比較新的死刑判決所談到的議題。比方說現在常被提到的大數據、人權公約。

至於比較不是那麼嚴肅的兩場圓桌論壇,上午的第一場,請到近年來,特別是這兩年,有辦理死刑個案經驗的律師來分享他們在個案工作當中的經驗。

從過去承辦案件的經驗來思考他們遇到的困境,以及他們所看到的,進一步去想這些困境與所見,有沒有可能在台灣目前的法律規定再往前突破一點點。一方面幫個案想想一些法子,同時卻也是為台灣相關的法律制度、刑事法規定看有沒有再往前邁進的空間。

由於律師就是真實接觸案件的第一線人員,相對於媒體報導、判決書的呈現,他們會更加貼近這些個案。

判決書也只是一個很後端產出的東西,這當中有太多太多的事情,是必須要被補上脈絡的。所以透過這樣的圓桌論壇,可以讓我們更清楚看見個案,更接近完整的故事。

舉例來說,這次論壇裡面有一位講者律師,他所承辦的案件有遇到一件事情。當時他辦完某個案件,在某一個審級之後,法院居然正式發了一個公文給法律扶助基金會,詢問為什麼在這個個案當中,法扶要派案三個律師給一個被告。

就法律上來看,這根本不是個問題,除了因為這是一起強制辯護案件的關係,加上法律規定本來就可以有三個辯護人。

重大刑案在這幾年,無論是辯護團隊或是法扶,都有考量到這樣重大的案件,不管是從媒體的關注,或者面對被害人家屬,或者面對特殊被告,甚至社會輿論,這些種種的壓力之下,加上死刑案件辯護的特殊性,經常不會只有讓一位律師去承擔面對這樣龐大的事情。所以,組成三位律師,一方面本來就是個案經常會有的需求,另一方面,這是我們刑事訴訟法規定範圍內容許的。

可是對於律師本身或是法扶來說,就會感到怎麼會有這樣的反應?這樣意思是否在說,從此以後對於有可能被判死刑的案件,就不需要認真地看待?過過水就好?一個人型立牌的律師在那邊就好嗎?

我們可能要去想,是我們法律制度要改變嗎?不用有三個律師,只要有一個?還是說,在法律規定沒問題的情況下,其實有問題、有障礙的那一端,是在有些實務上的人員,還不了解所謂實質辯護、被告辯護權、正當法律程序等真實的內涵?

這個問題或許也是社會大眾會有的疑問,但法官作為專業人員,是否要想想,以法院公文的立場來發問處理合適嗎?我可以說,這代表法院完全沒思考過、沒意識到這件事情嗎?你也可以解釋成說,既然法官是用自己那一庭的印章送出那個公文,那法官也要負責任,表示他也認同嗎?如果是這樣,就會牽涉到法官的態度是不是有偏頗。

偏頗這件事在刑事法規定裡是很嚴重的,因為可能會構成當事人方可以聲請法官迴避的事由,不要由這個法官來審判,因為這會影響到審判公正與否的問題。

我提到的這個例子,都是從判決書中所看不出來的,只能透過這些有經驗、第一線承辦案件的律師分享,才會知道原來中間會面臨這麼多狀況,也讓大家去想想事情的癥結點在哪裡。

相對上午的論壇是進行中或近年判決確定的案子,下午場次所討論的「王信福案」,則是已經死刑定讞好幾年。事件發生是在民國79、80年,剛解嚴不久的案件,時間距今已經非常久遠了。

由於王信福案現在有許多民間團體、專家學者,認為這個案件存有極可能為死刑冤案的可能,因此我們特別安排這個場次,透過今年的研討會,邀請王信福案的承辦律師,以及台灣刑事法領域的學者專家,一起就王信福案進行探討。某種程度也企圖想要去看看,這樣的一個個案,可以有什麼再往前走的方向。