絕歌:絕境逢生?

絕歌:絕境逢生?

文/盧孟君、林宛潼

第一章:14歲

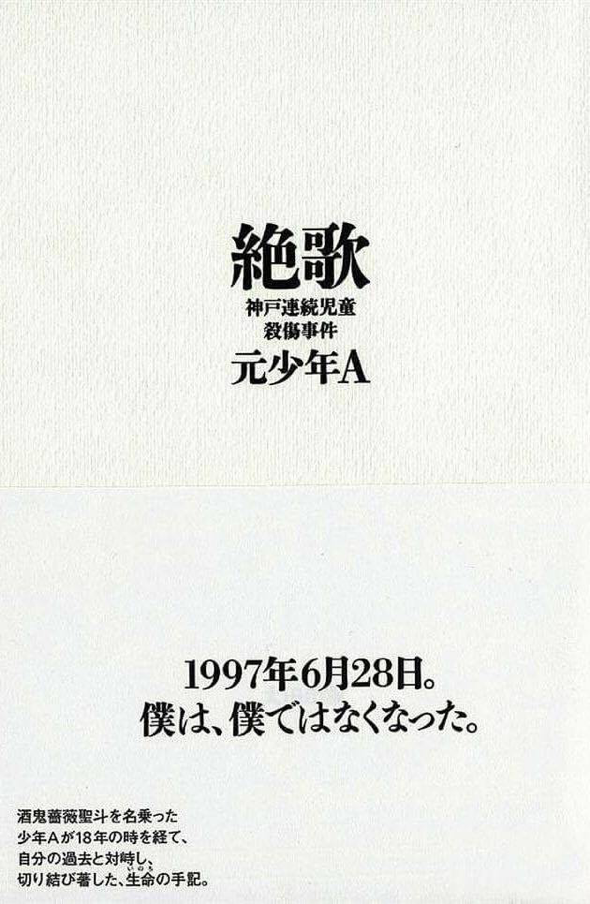

結束了《絕歌》第一章節的重重考驗,略為戲劇性且疲憊的剛好在午夜時分。闔上潔白封面的書皮,想起了同為日本的戲劇作品《Border》最後一集的弒童者所說:「是我的存在造就了小孩的純潔」。

同樣發生在少年A身上,他從小便敏銳地察覺到生命、死亡、性之間在年幼初長成時的特殊性,以致會在只屬於自己的「聖域」裡,用他僅有的知識、經驗做出自己也無法想像對生命的剝奪。

從蛞蝓、貓到人類,就如同生命的演化般去滿足短短降世十四年自己內心的某種膨脹,估計在這種狀況下會產生保護圈,區分異己,並以張牙舞爪、咆哮的態度對外來想要觸碰自身者,無論是善意還是惡意的接觸拒於千里。直到淳君,一個潔白無垢、靈魂清澈無比的他者侵入,從他的眼中映照出污穢無能的自己,因此必須清除。

你可能會覺得少年A的出生、家庭對於他有過任何不好的回憶、暴力或創傷。事實則是他有一個爸爸一個媽媽一個奶奶、兄弟以及一條狗、且並未受到任何可以想像的物理或心理暴力創傷,如同大多數的人一樣處於平凡、些許世代代溝但彼此仍具有連結的家庭,甚至在少年A偵察、感化教育、甚至事後重返社會後依然覺得他是家裡的一份子,家人前後與少年A和解並希望他重返家庭,但礙於少年A自身的愧疚與不願再跟他人有連結而作罷。

這讓我想到台灣前些陣子定讞後19天即被死刑執行的鄭捷,在2014事發當日就被挖出他的家庭背景,一樣讓眾人一陣錯愕的,他擁有再普通不過的小康家庭,究竟是什麼因素讓他選擇在21歲時去做如此殘忍的行為?

從絕歌中,少年A在殺人過程中沒有受到家人的干擾,可以說是自己由內而外的動力去驅使;至於鄭捷,由於沒有太多資料,只能妄想推斷他選擇在21歲、刑事以及民事責任皆有完全責任之後才行動,是因為這也是一種自身由內而外的動機,至少在結果上不能連累到家人。

憶起在看絕歌時忽像杜撰忽像真實的感官體驗,是什麼樣的環境和自身的心理素質讓少年A歷劫歸來寫出絕歌,而究竟一個國家這樣漫漫長路的感化教育、自我剖析之後即使少年A重返社會後不能與他人有連結,還不能堪稱已經成為一個「正常人」,但毫無疑問這絕對是一個勇敢的例外。

希望每個現在只願意看到殘忍結果的人,在某種機運巧合之下觸摸到加害人的生命史或疾病之後,能夠讓你在看完後長長的沈默中放進另外的心思,是人對人的關懷和之後的奮鬥。

第二章:21歲

結束六年半於少年院矯正生活的少年A,重新回到社會,但他又何嘗能夠真正踏進社會呢?

對於社會大眾、對於受害者家屬,對於曾經這樣殘暴無良的少年A,是否能擺脫過去的暴戾,改過自新而被社會接納,抱持存疑的態度,對於少年A自身而言,這也是另一項沈重且艱鉅的挑戰。

離開少年院的A,拒絕再與父母家人同住,選擇以自己孤單的腳步,獨自度過接續的人生。因為他明白自己精神無法承受,無法承受與家人晚餐時,電視播報出少年A被釋放的消息時,心中的壓力與負擔,無法想像將全家再次捲入媒體關注的風暴之中,於是他決定一個人,踽踽地走。

A先進入了更生保護設施,在過程中,遇到的第一個問題就是如何在不被發現過往身份的情況下,找尋得以糊口的工作維持生計,並且由於社會化不甚完全的結果,不懂得在這險惡世界的生存之道,客套、禮節什麼都不會,更因為在少年院中總是制式化地服從,不知如何進行決策與判斷,也讓前方的路更加險阻難行。

重獲自由之後,少年A也有機會看到兩位受害者家屬出版的書籍,當他看到那些文字之後,當時犯案的畫面、聲音彷彿歷歷在目,讓他幾乎崩潰, 無法想像承受了這麼大的罪愆的自己,何德何能繼續苟活於世上,或許教導員曾要A「即便再痛苦,也要抱著罪孽活下去」,稱呼這樣的過度為「成長」,這段令人感觸十分深刻,身體的成長總會伴隨一些痛楚,那麼心靈的成長呢?是不是也同樣令人疼痛不堪,除此之外,成長的過程中,也充滿了困惑與不安,許多沒有解答的問題持續在心中衝撞辯證,無論如何當下的空想也不會使答案憑空出現,唯有不停活著、不停思索、不停在現實當中進行自我的對話,或許也不會有最終的解答,但這個自我懷疑的過程,才是活下去的唯一動力。

在志工Y先生收留的家中與Y太太的互動,A開始發現,對於瞭解自己過去一切罪行,仍然願意接納他的一切的這對夫妻,他卻無法敞開心胸面對,即使對於這樣有些不知感恩的行徑有點無所適從,A卻也理解到自己對於他人的善意無法真摯坦率地接受並給予相應的情感回饋,這也讓他更加感到自己的扭曲,於是A開始找尋正職工作,希望能夠離開,即使是這樣溫暖地接納他背負罪孽的善良夫婦,接下來的旅程也只能由A形單影隻第一個人走。

但是在回歸社會的同時,A也十分迷網,這樣子的「活下去」究竟代表什麼意義,如果只是單方面的想要贖罪,對於受害者而言,毫無補償的作用,這或許根本只是自我感覺良好想要讓自己心裡好過一點的推託之詞罷了,是懦弱而自私的說法,但真正的贖罪到底是什麼呢?對A而言,唯有一直活著下去,才有辦法找到解答吧,在那之前,只能懷著謝罪之心戰戰兢兢地活著。

A害怕與他人建立連結,只要在這個崗位上稍微與誰親密了一點,就要急急忙忙切斷關係辭掉工作重新開始,但找工作對不能將過去攤在陽光下檢視而變成一片空白的A來說,並不是一件容易的事,所以他盡量避免這樣的可能性,在工作時,不與同事交談、建立連結,這樣不善交際的行為當然也使他在景氣不佳時,成為工作單位裁員的目標,於是只能不停的漂泊流浪。但這樣的A,並不是情感麻木的,當遇到有話題聊的人時會開心、遇到關心他的人時會感動、收到家人的信件時會難過,A的心靈其實比任何人都來的透明易碎,但又要將一切的交流排拒在內心之外,是何其矛盾與痛苦。

A只能將自己內心的一切矛盾都化作創作的力量,從一開始的珠寶設計、紙雕到創作,只有專注於美的發現與創作,他才能從中感到「生」的力量與救贖,唯有在埋頭創作的時光當中,可以忘卻與拋棄人生中一切的痛苦於迷惑,在短暫的時光當中得到些許救贖。也在不段找尋的過程中,知道生命的可貴與美好,雖然這樣對於被他殺害的被害人而言並不公平,但A只能抱持這樣的自我救贖心態,期望能多少傳達一點自己的歉意,即便於事無補,就當作是為了自己,將這份心意傳達給世人。