媒體的廢死觀點

編按:本文收錄在《殺戮的艱難》(2010|行人出版社)一書中,經作者張娟芬同意轉載於廢死聯盟網站。

媒體的廢死觀點

文 / 張娟芬

一、忽必烈的難題與出路

在卡爾維諾的《看不見的城市》裡,忽必烈是一個有點憂鬱的君王。名義上他擁有整個韃靼帝國,但是他卻不知道自己究竟擁有什麼。他的臣民是些什麼人?他們過著什麼樣的生活?忽必烈什麼也不知道。所以忽必烈需要馬可波羅,一個據稱曾經走過大江南北的威尼斯商人;忽必烈腦子裡有很多問號,而他覺得馬可波羅可能有答案。

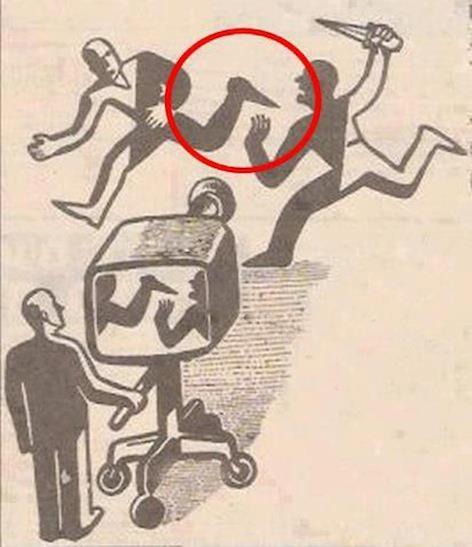

忽必烈與馬可波羅,是現代媒體環境的絕佳寓言。我們都是忽必烈,世界如此遼闊,即使我們伸展雙臂也無法環抱掌握,我們需要一個馬可波羅來告訴我們,外面發生了什麼事。媒體就是馬可波羅。馬可波羅不只是客觀地把訊息傳遞給忽必烈而已;日子一天一天過去,忽必烈赫然發現,馬可波羅藉由「講故事」,已經深深地影響了他的世界觀。萬一馬可波羅根本就是個別有用心的騙子呢?

馬可波羅不一定是騙子,而忽必烈的難題是,他就是不可能親身經驗每一件事情、親自踏遍每一吋土地。全面拒斥馬可波羅,對於忽必烈似乎沒什麼好處,除非他想遁回無知的黑暗之中。

這也是我們的難題:誰能夠不透過媒體而了解社會呢?

忽必烈的出路是:檢視馬可波羅的陳述,不再當被動的閱聽人、對媒體訊息照單全收,而要當主動的公民,負起分析與判斷的責任。要分辨馬可波羅的實話與謊言,洞見與偏見;要思考馬可波羅說的對不對,更要自問,馬可波羅沒說的是什麼?

這也是我們的出路:批判性地檢視媒體,以便進一步了解社會。

二、新聞框架

為了了解媒體是如何處理廢除死刑的新聞,我回顧了今年二月至六月的四份報紙,《中國時報》、《聯合報》(含《聯合晚報》)、《蘋果日報》、《自由時報》。與死刑相關的新聞,四報依序分別有97、143、44、140則,共計424則。我分析媒體報導時,主要是看這則報導使用了什麼樣的「新聞框架」(news frame)。

「框架理論」是一個討論媒體效應時常用的方法。傳播學向社會學借了不少概念,「框架理論」也不例外,是向社會學家Goffman借來的。「框架」,就是一個新聞事件的脈絡(註1) 。同樣一個新聞事件,放在不同的脈絡裡,會給讀者全然不同的感受,進而誘使讀者做出南轅北轍的詮釋與理解。

比如說,二○○九年八月八日,莫拉克颱風來襲。這是客觀事實。甲媒體可能會說:「這一天的單日降雨量,是二十年來所僅見;莫拉克颱風的帶來的總雨量,也創下新高。」然後據實報導全台各地的災情。這樣的新聞處理,令人覺得八八風災是個天災。

但乙媒體卻可能報導全台災情以後說:「綠營執政時,政府因為八掌溪事件應變能力不足,導致行政院副院長去職,以示負責。現在藍營執政,應變能力卻一樣低落。」這就暗示了政府對此事應負起政治責任,八八風災被呈現為人禍。

甲、乙媒體不見得會在新聞用語上違反價值中立。甲媒體不必開口說「馬政府沒錯」,但新聞處理已經實質上為政府撇清了責任;乙媒體也不必明白寫「這次誰要下台」,但新聞處理已經實質上認定了政府有過失,必須負責。這就是「新聞框架」的威力:他未必直接告訴你八八風災是天災還是人禍,他只要提供相關的資訊,並且將此事放在天災的脈絡裡,這事情看起來就像天災;換另一組資訊、放在人禍的脈絡裡,這事情看起來就像人禍。「新聞框架」並不明白告訴你結論,但替你鋪好了路,通向某個結論。或者如Michael Stohl說的,“It may not tell you ‘what to think’, but ‘what to think about’.”(註2)

自覺或不自覺,我們每天都在用「框架」。「框架」不可能擺脫,也不一定是個壞東西,但是,我們應該自覺地使用「框架」,而不是迷迷糊糊地受人影響而不自知。分析媒體的「新聞框架」的目的,是揭露與釐清那些「弦外之音」,提高閱聽人的覺知。我們最後仍然會帶著某些「框架」來思考死刑議題;但在那之前,我們要先停下來問一問:媒體用了哪些框架?媒體沒有用哪些框架?哪些框架不應被忽略?如果換一個框架,會不會影響到我們關於死刑的思考?

三、風暴之一:王清峰下台

回顧二○一○年的廢死爭議,我所蒐集到的第一篇報導是二月一日的《自由時報》,一出手就很驚人的說,法務部將在民國一○○年十一月廢除死刑。文中並提到,台灣已經四年沒有執行死刑;白冰冰對此很不滿,想要去考法警以便親手執行死刑(註3) 。法務部立刻發新聞稿澄清,原來「民國一○○年廢死刑」的說法全屬誤會,自由時報記者以為民國九十八年施行兩公約、而兩公約有個兩年內修正相關法令的期限,就逕自宣布民國一○○年要廢死刑。這一類的想當然爾、缺乏根據、遽下結論、不加求證、完全違背事實的「新聞報導」,於整個死刑存廢的風波中,隨處可見,下文將擇其要者澄清。

二月一日、二日是廢死風暴的序曲,二月二十四日則有國民黨立委吳育昇質詢的新聞。三月九日深夜,法務部長王清峰發表〈理性與寬恕〉(註4) 一文,表達其立場為「停止執行死刑」。由於時間已晚,三月十日的報紙很可能是因為來不及,記者僅能發稿寫個摘要,而未及配合其他採訪或評論。三月十日,王清峰接受電視採訪時說,任內不會執行死刑,並且願意為死刑犯下地獄;當日《聯合晚報》以最顯著方式處理這條新聞,三月十一日的日報均大幅報導。三月十一日,白冰冰、陸晉德及多位立委舉行記者會,對於王清峰及其廢死政策表達嚴厲的批評,是日深夜,王清峰便辭職獲准。一直到三月十三日,死刑相關新聞都佔據了主要報刊的重要版面。

在這段期間裡,媒體處理廢死議題的主要框架是「政治框架」:王清峰身為法務部長、一個政治人物,她推行政策的理念何在?這個政策合法嗎?她推動的手法圓融還是生澀?她的個人特質、做為政務官的政治評價如何?她是否得到長官的支持?是否得到同黨政治人物的支持?以及最重要的,她是否得到民意的支持?

在「政治框架」裡理解廢死議題,「民意」便成為一個至高無上的衡量標準。因此「政治框架」相當程度上也幾乎等同於「民意框架」,反對王清峰最力的,是以白冰冰為代表的被害人家屬。三月十一日的《聯合晚報》標題就是「部長的寬容vs.家屬的眼淚」,整個版面構成,以王清峰與白冰冰的側面各據一方、遙遙相對,清楚表達出雙方對立的態勢(註5) 。

某些使用「政治框架」的報導,將廢死爭議完全聚焦於王清峰個人,甚至毫不保留地報導對於王清峰的人身攻擊,包括:沽名釣譽、丟臉、戀棧、假慈悲、白目(註6)等等。主流媒體門戶洞開,沒有底線,例如《蘋果日報》引用PTT實業坊的網友意見,shouri說「應該立法:公開主張廢止死刑者,應處唯一死刑」;qoo4326說「將死刑犯轉化成實驗品,許多醫療研究都能獲利,如國光疫苗(註7)」 。網路上沒有「守門人」,網友隨一時的心情發表仇恨言論,不負言責;主流媒體有專職的記者編輯,卻引述、散佈仇恨言論,而不守門。

其中,《自由時報》常有措辭偏頗之處,例如這則報導:「法務部長王清峰日前更曾經露骨的表示,『未來執行死刑的可能性不高』(註8) 。」政務官明確陳述所轄部門的政策,記者竟以「露骨」一語形容。同報記者鄒景雯評論說王清峰「投書泣訴」,「一書、二哭、三鬧」,「語無倫次、歇斯底里」(註9) ,更是完全背離事實。〈理性與寬容〉一文可視為法務部長的政策說帖,而這幾日來王清峰在媒體上的表現,縱有低迴黯然的時刻,但仍不失莊重自持。媒體工作者如此踐踏自己的專業尊嚴,真應了該文標題:「膛炸自傷」。《蘋果日報》稱廢死風暴為王清峰與白冰冰「兩個女人的戰爭」(註10) ,《自由時報》批評王清峰是「婦人之仁」(註11) ,這些性別刻板印象,更進一步模糊廢死議題的公共性。

四、風暴之二:鍾德樹案

三月二十六日,大法官會議宣布不受理鍾德樹的釋憲案,因此隔天的報紙紛紛大篇幅報導鍾德樹案,並預期他很可能成為重啟執行的第一人。四份報紙均回顧鍾案的犯罪過程,2006年批了死刑令卻未執行,以及他的三度釋憲。結論也都為法院判決的正確性背書,並且將釋憲視為一個拖延戰術。

鍾德樹案的爭點之一在於他究竟有沒有點火。他從第一份警詢筆錄就說他沒有點火,現場也確實沒有找到點火器。如果依照無罪推定原則,縱火罪能否成立,不無疑問。《聯合報》報導,「法官根據消防局鑑定報告,認定現場沒有其他火源,且無人抽菸,確認鍾德樹縱火,判他死刑(註12)。」法官的意思是,既然找不出別的火源,那不是你是誰?如此「有罪推定」,媒體照樣買帳。

鍾案的爭點之二是縱火僅屬間接故意,為何量處死刑?量刑是死刑的核心問題,但媒體僅敘述案情,強調「罪證確鑿」,然後就此打住,彷彿判處死刑是不證自明之事。事實上,無辜者入罪是誤判,輕罪重判也是誤判;只說此人犯下此案,尚未能完整論證死刑判決的合宜,但沒有任何媒體質疑量刑合理性的問題。

關於2006年鍾德樹死裡逃生的過程,媒體同樣呈現出對於政府部門的全然信任,毫不查證,錯誤百出。《中國時報》說,「最高法院九十二年八月七日,判決鍾德樹死刑定讞後,用盡了各種救濟管道都無效後,當時的法務部長施茂林才在九十五年十一月卅日令准他的執行命令(註13) 。」如〈廢死釋憲的折返跑〉所詳述,「閱卷不是被告律師為了拖延執行而匆忙捏造出來的藉口,而是一個早已提出但不斷被官方漠視的合法要求。」那時候定讞的死囚處在一種無卷可閱的狀態,根本無法進行法律救濟。鍾德樹請獄友幫忙提過兩次非常上訴,但既不專業又沒有卷證,當然沒有下文。鍾案不是「用盡了各種救濟管道」;在無卷可閱的狀態下,制度上的救濟管道全部「此路不通」。

《蘋果日報》說施茂林「批准執行令,卻暗助釋憲阻槍決(註14)」,也是疏於查證、倒因為果。施茂林准許鍾德樹的律師閱卷、因此無法執行死刑,那是因為這些死囚的律師從2006年3月開始就一再要求閱卷!《蘋果日報》又說,鍾德樹三次釋憲都以「死刑、三審無律師辯護違憲」為理由(註15),更是錯錯錯。鍾德樹的第一次釋憲,講的是量刑程序沒有獨立的問題;第二次釋憲,提死刑違憲;第三次釋憲,廢死聯盟已經說明,是誤送了舊版。《蘋果日報》誤將三次釋憲當作同一理由,難怪接下來錯誤推論說釋憲只是重覆的技術干擾。《自由時報》也一樣,只強調鍾德樹的律師在最後一秒閱卷(註16),但絕口不提從2006年3月就開始要求閱卷的公文往返。《自由時報》另說大法官不受理這一釋憲的理由是因為他們認為死刑並不違憲(註17),這也是錯的,大法官說釋憲聲請「尚難謂已客觀指摘該規定有何抵觸憲法之處」(註18);正確的解釋是,如果能夠客觀指出死刑違憲之處,大法官並非不可能受理。

當然,《蘋果日報》及其他媒體可能感到冤枉,因為「三次釋憲皆為同一理由」並不是記者憑空捏造,他們只是忠實報導官方說法。司法院發佈的新聞稿說:「大法官指出,聲請人曾在95年12月6日、14日針對同一個最高法院判決,以相同的理由二度聲請解釋」,「這次聲請人重複的以同一事由三度聲請」(註19);但是記者只要看看前兩個不受理決議(註20)就可以看出來,那兩個釋憲聲請的理由明明就不一樣。司法院誤導媒體固不足取,但是媒體的天職不就是發掘真相,而記者的基本功夫不就是查證?媒體這麼容易被政府唬攏,斲傷的還是自身的公信力。

鍾德樹的律師要閱卷,是超過八個月的公文長跑,媒體卻將前面的足跡完全抹去,把馬拉松寫成半路殺出程咬金。媒體在有疑處不疑,替法院擔保判得對、判得好;替法務部叫屈,想執行卻被阻撓;誤解釋憲案,又誤解大法官的不受理決議;這些全部加總起來,就成為廢死釋憲的新聞框架:「拖延戰術框架」。正因為被視為拖延戰術,所以很弔詭地,媒體雖不斷提及「釋憲案」,但對於死刑究竟合憲還是違憲,完全沒有探究的興趣。「憲政框架」,也是討論死刑的有效、切題、合宜且重要的框架,但卻從未被提出。本文稍後將再詳細闡述此一框架及其重要性。

五、風暴之三:重啟執行

四月八日,許多報紙大幅報導一則駭人聽聞的社會新聞:一名女子涉嫌謀殺母親、丈夫與婆婆以便詐領保險金,遭檢方求處三個死刑。這件事情立刻與死刑存廢問題連在一起,為接下來的死刑新聞定了調,就是用「重大犯罪框架」來討論死刑。檢察官在起訴書裡表示,「雖然目前廢除死刑聲浪很大,但林女殺害三名至親,秉性兇殘、手段殘酷,已泯滅天良,非執行死刑不足以實現理性正義(註21)。」《聯合報》也報導,「由於最近死刑存廢引發關注,南投地檢署相當慎重,曾內部討論是否求處死刑;多數檢察官仍認為,林于如的犯行若只求處無期徒刑,實在不符社會懲奸除惡的期盼,因此仍求處死刑(註22)。 」

四月十七日,《自由時報》藉著一個無期徒刑定讞的殺人案,訪問了律師與被害人家屬,他們認為殺人不判死刑,會助長犯罪(註23)。記者訪問的律師陳博文不是辦該案的律師,被害人家屬陸晉德也不是該案的被害人家屬;《自由時報》將「重大犯罪框架」發揚光大,已經不只是「被判死刑的都是罪大惡極所以該死」,而且更進一步:「判無期徒刑的也惡性重大,應該判死刑」。

四月三十日,法務部一舉執行了四名死刑犯,掀起了另一波新聞熱潮,從五月一日至五月四日,報上隨處可見死刑犯的巨幅照片,有的死了,有的快了。各報都回顧了四名死刑犯的罪行,訪問死刑犯家屬或被害者家屬,詳細敘述執行過程;更熱門的當然是預測下一批錄取名單。廢死聯盟出示張俊宏親筆簽名的授權書,抨擊法務部違法執行,四個媒體都小幅報導。《中國時報》報導,「法務部向司法院調閱資料,發現張俊宏等四人釋憲案,是由律師代為提出,並無四人用印正式委任,釋憲程序不合法,遭大法官會議駁回(註24)」,是嚴重的錯誤。法務部的執行之所以違法,就是因為他不等大法官對釋憲案做出受理或不受理的決議,就搶先執行。張俊宏等四人被執行時,大法官會議根本還沒就釋憲程序的合法與否做成任何決議。《聯合報》則說,張俊宏的委任狀二十八日才寄到廢死聯盟,而曾勇夫二十八日已經簽了死刑令,所以「慢了一步(註25)」。法務部這個解釋明明沒有道理:根據死刑執行要點,最高檢與法務部有責任查證有無暫緩執行的因素;簽死刑令是二十八日,但執行是三十日,誰說死刑令簽了以後就不必查證了?只不過是問清楚這個人有沒有釋憲,這麼簡單的一件事,也問不出來嗎?但是媒體卻對政府部門的說法有聞必錄,不加質疑。

三月中旬的「政治框架」報導中,多少還有著檢驗政府施政能否通過民意考驗的意味;到了四月底的「重大犯罪框架」,對政府各部門的信賴已臻於頂點,法院判決保證無誤,違法執行亦無關宏旨,瑕不掩瑜。政府已經成為正義的化身,保護善良百姓免於受到禽獸一般的罪犯的侵害。在「重大犯罪框架」裡,死刑議題不是個人與國家的權力角力,而是好人與壞人的鬥爭。

「重大犯罪框架」的報導裡,除了向政府繳械、放鬆監督責任以外,更嚴重的問題是不加查證、以訛傳訛,對於死刑犯的罪行加油添醋,渲染誇張。對於一個定讞個案,最權威的資訊來源,不是法院的確定判決嗎?然而媒體往往偏好聳動的描繪勝於事實。最典型的例子就是「食人魔」陳金火。

如〈殺戮的艱難〉所指出,「吃人肉」一事,從一開始就沒有證據。陳金火落網時,瓦斯爐的鍋子裡有肉與碎骨頭,但骨與肉一旦煮過,DNA已經被破壞,無法判定是人還是其他動物。台中縣警察局長陳瑞添對吃人肉之說持懷疑態度,因為鍋子裡的骨頭切面整齊,像是用剁的,但屍體上卻是刀切的痕跡(註26)。連檢察官也表示,沒有具體事證,難以證明他有吃人肉(註27)。吃人肉之說沒有具體證據,只有陳金火反覆無常的自白,因此在隨後的審理中,法院三度在判決書中指出,這個說法不能成立:更一審,「然本案顯不能因陳金火認定家中肉類並無短少,即逕認被告廣德強有煎被害人屍肉給陳金火食用之事,此部分事證既有不足,尚難認被告二人有此犯行(註28)」;更二審,原文照抄一遍(註29);更三審,進一步詳列陳金火於警詢筆錄與庭訊時說詞相異之處,再強調一次:「關於其係如何得知所吃者為人肉,先後所述亦屬矛盾,本案復查無積極事證足以認定被告廣德強有煎被害人屍肉給陳金火食用之事(註30)」。

然而再怎麼澄清也沒有用;媒體不顧警察、檢察官、法官的意見,還是照樣稱他為「食人魔」。與其說陳金火可信,不如說媒體實在太喜歡「食人魔」的戲劇效果了,所以見獵心喜,情不自禁!

陳金火不是特例。媒體對於重大犯罪,不採用法院調查的結果,而任意加油添醋,至於對死刑犯有利的事證,則都完全不提,至少還有以下幾例:曾思儒,媒體都說他「虐殺」被害人,但歷審判決從未提到他有「虐待」情事;而他無前科、無預謀,媒體都略去不談。王鴻偉,媒體都說他砍被害人一百七十六刀,以佐證他的兇殘,但確定判決說被害人身上有一百處傷口。鍾德樹,前面已經說明,他的案情疑點,媒體略而不提。沈鴻霖,《聯合晚報》質疑他的同案被告都已槍決,怎麼可以「同案不同命(註31)」 ,可是卻不提他的案情疑點:物證蒐集不全,沒有DNA採樣,只有一枚證明力可疑的指紋,加上同案被告的自白。鄭性澤,媒體都只說他殺警,卻不說他的案情疑點:他與多名友人在KTV包廂內,與警方發生槍戰,結果扣案的四把手槍都沒有採到指紋,而在場多人手上有火藥殘留,一名警察且證稱當天看到在場另一人拿著打死警察的那把槍,但對鄭性澤有利的證詞都不被採信。

許多知名人士迫不及待地加入這個加油添醋的行列。警察大學校長侯友宜接受《自由時報》專訪時說,死刑犯都是累犯,所以不可以放他們出來(註32)。他是錯的,44個死刑犯裡,有12名是累犯,僅四分之一強。累犯從來就是少數,根據行政院研考會的《死刑存廢之探討》,從1955到1992年一共執行482名死刑犯,其中亦僅三分之一是累犯(註33)。侯友宜曾經擔任執法人員很長的時間,如今身為警大校長,說話卻不合乎事實,而且也不合乎邏輯:我們討論的是死刑存廢,誰提議要放死刑犯出來了?警察大學副教授葉毓蘭,在《與絕望奮鬥》的序文裡,也犯了類似的錯誤:她說闕興華殺害一名「孕婦」,被判無期徒刑;事實上那不是孕婦,那位被害人有子宮內膜腺體增生。子宮裡的異物可以被說成胎兒,真應了那句台諺:「有一個影,就生一個子」。如果警界的養成教育不是實事求是、尊重證據,而是無限制地將加害人妖魔化,這樣教育出來的警察,偵辦案件的水準怎麼可能提高?

除了前面司法院以新聞稿騙記者以外,法務部的新聞稿也一樣行騙天下,不遑多讓。四月三十日執行後,法務部發新聞稿說明四人的犯行,認定張文蔚預謀犯下此案:「被告與被害人少年為網友,張文蔚為向少年父親勒贖100萬元,將少年約出(註34)」;張文蔚的確定判決(註35)可不是這樣寫的!確定判決認定的事實是:這不是預謀犯案,而是一個無聊的玩笑,擦槍走火,變成一個臨時起意的擄人勒贖,終於鬧出人命。法務部竟然竄改法院的確定判決,硬生生把沒有預謀寫成有預謀!

當然,張文蔚諸般值得憫恕的事證——確定判決說他供出的細節都與事證相符,且到案後「坦承犯行,態度良好」,「接受宗教輔導,對獄中教誨反應良好」——法務部可就略去不提了。非預謀犯案,在量刑標準明確的國家例如美國,是不能判死刑的;更何況此人還有悛悔實據,是減輕因素。難怪法務部要竄改判決;因為不竄改的話,就很容易看出來:張文蔚應該為他的犯行付出代價,但是罪不至死啊!

「重大犯罪框架」,在各方的推波助瀾之下,成為不折不扣的「輿論殺人」。支持死刑的人認為,死刑正是為那些罪大惡極之人所設;而媒體、政府、專家學者聯手,任意渲染、捕風捉影、加重犯罪情節,果然死刑犯看起來都罪該萬死了。任何議題,媒體若不加查證,誤信片面之詞,當然容易犯錯;但在死刑議題上,媒體的錯誤不是隨機的,而有明確的方向性:一律對死刑犯不利。

研究顯示,媒體對於閱聽人對社會治安的感受,有很大的影響力。有一份德國的研究是這樣做的:研究者告訴受訪者,1993年某種犯罪的犯罪率,然後請他估計,2003年這種犯罪的犯罪率大約多少。結果發現,教育程度越低、收看電視時間越長的受訪者,越容易高估犯罪率的增加(註36)。類似的研究、類似的結論在美國與加拿大也都如此:媒體對犯罪的報導大幅增加,雖然實際犯罪率並未增加,但已經對閱聽人造成了「治安惡化」的印象。

此一現象的真正贏家是政府。違法行政被包容,媒體樂於被操縱,而民心尚且稱快,感覺到政府替天行道,果真大有為。於是被害人保護制度的建立、獄政教化的改進、刑事政策的全面檢討、檢警辦案水準的提高等等這些更花錢更麻煩的事情,又可以繼續拖延敷衍,因為民怨已經緩解了。善良百姓愈是感覺到身邊有潛在的可怕罪犯,就愈容易把政府當作保護者,「良人者,所仰望而終身也」。人民對政府的單戀,在歷史上數見不鮮,而結果不外乎「我本將心托明月,誰知明月照溝渠」!

六、What is missing?

五月十二日,監察院決定糾正國防部在江國慶案中非法取供,草率執行死刑,「如強盜明火執杖,擄人父兄妻兒。」其實打從四月下旬起,就陸續有好幾則司法失靈事件,遭到監察院的糾正或彈劾,也引起媒體很大的注意。有一位莊姓性侵嫌疑犯,「受惠」於檢警蒐證不確實,被輕縱之後再度犯案;另一位性侵嫌犯,假釋中戴上電子腳鐐,但檢方監控不當,再度犯案。竹竿性侵女童案纏訟多年,被害人過世,被告無罪定讞,變成一樁無頭公案;因為當年檢警人員僅憑不可靠的被告自白,蒐證未臻齊全,就匆促宣佈破案。而江國慶案無疑是其中最大的悲劇,因為一條無辜的人命被國家錯殺,該案的真兇逍遙法外之餘,是否又繼續犯案?

江國慶案是司改團體早已積極援救的個案。許多冤案都有類似的歷程:輿論基於對被害人的同情與對犯罪的痛恨,常常對被告有罪推定,人權團體出面為他們喊冤,但不是被忽略,就是連帶被打成壞人的幫兇;直到多年過去,激情平息了,真相大白了,但那個被告要不是成為一抔黃土,就是青春已經被葬送了大半。輿論譴責一下造成冤案的相關人士,然後又繼續基於對被害人的同情與對犯罪的痛恨,對下一個被告有罪推定……。盧正案、蘇建和案、邱和順案、徐自強案,哪一個不是這套「標準處理程序」底下的產物?

詭異的是,媒體報導司法失靈案件時,絕口不提死刑。相較於重大刑案一律被拿去論證死刑的必要性,誤判、檢警辦案水準低落等等司法失靈事件,卻被媒體切割處理,彷彿這些都是孤立事件,跟死刑無關。討論死刑,為什麼不是訪問華定國、蘇建和這些曾經被判死刑的人?他們不是有第一手經驗嗎?大眾對被害人家屬的同情如此豐沛,可是為什麼江國慶的爸爸、盧正的姊姊卻一點也分不到那溫暖,他們親愛的家人不是受害於司法失靈嗎?

「司法失靈框架」的缺席,暴露出這一波媒體討論死刑議題時,都預設了「司法全能框架」。沒有一個媒體懷疑定讞判決的正確性,他們都假設這些判決完美無缺,而且是不加查證就斷定了。這段期間除了上述司法失靈事件以外,還有前任法官投書承認曾經誤判(註37),也有退休法官投書承認判死刑的時候根本沒有求其生的念頭(註38),可是這些都引不起媒體對於「司法全能框架」的警覺(註39)。

「司法失靈框架」從未被提出,這是討論死刑存廢的一個致命空缺。支持死刑的論點,必須以「被判死刑的人都真正該死」為前提;然而,檢警辦案水準的低落、法官是人不是神、冤判從未絕跡等事實明擺在眼前,則死刑怎麼可能不放在「司法失靈框架」裡來思考,又怎麼能用一個與事實不符的「司法全能框架」來架構死刑的合法、合理性?難道這個司法體系於處理其他案件時迷迷糊糊,唯獨在判死刑的時候,忽然英明神武?

另一個被忽視的是「憲政框架」。許多媒體都指出,如果想要廢死刑的話,應該由立法院把死刑的法律刪除。這彷彿是不證自明之理:死刑的爭議最後應以多數決的民主程序來定奪。

但這只是爭議的一面而已。爭議的另一面是主張:死刑問題不是民主問題,而是憲法上基本人權的問題,它是不能交付多數決的。死刑問題最後的決策權不在民意機關——立法院,而在釋憲機關——大法官會議。這就是「憲政框架」。它聽起來是反民主的,因為它主張,區區十五位大法官的意見(註40),竟然要凌駕兩千三百萬人的共識。但弔詭的是,這種意見的出發點,正是為了守護民主的核心價值,避免「民主自殺」。

這要從民主與憲政的緊張關係說起。民主的基本原則是多數決,少數服從多數。但是這個基本原則有沒有底線?倘若多數決定馭使少數為奴,可以嗎?倘若多數決定不要共和國了,要恢復帝制,可以嗎?民主都是人民付出代價抗爭而得,可是使人為奴或恢復帝制,恐怕有違志士們拋頭顱灑熱血的初衷。如果用形式上民主的手段,得出一個實質上反民主的結果,那就不是我們要追求的了。

民主可以用來埋葬民主:全世界學到的最慘痛教訓,就是希特勒與納粹黨人。希特勒之取得政權、並確立獨裁地位,是合乎民主程序的。顯然多數決的結果,並不總是合乎民主的實質內涵。這逼使我們自問:多數決原則雖然聽起來很好,在大部分的議題上也都適用,但是不是有些議題應該例外,不用多數決,以避免民粹操作、多數犯錯?

這就是為什麼民主國家需要憲法:我們讓這些不容多數表決的議題,穿上「憲法」

的金鐘罩,為多數決原則設下一個禁區。例如奴隸制度有損人的尊嚴,即使全國民眾都說「我們要把藍眼珠的人當作奴隸」,不行;即使動用公權力、由國家來蓄奴、其勞動成果由全國人民共享,也不行;即使藍眼珠的人願意當奴隸也沒有用(註41),不行就是不行;因為「使人為奴」違反憲法的基本價值(註42)。

「民意」與「憲法」的緊張關係(註43),不只是抽象的理論爭辯,更是政治場域裡具體的權力拔河。「民意」與「憲法」都不會說話,但各有代言人:立法院是「民意」的代言人,而司法院是「憲法」的代言人。雙方拔河的戰場,就是「違憲審查制」。

這種拔河,1992年就發生過一次。當時司法院審查通過一項法律見解,認為普通法院的法官在審理案件時,有權判定某條法律違憲,而不用那條法律來判案。換言之,各級法院法官有違憲審查權。司法院的公文5月16日才發出,立法委員立刻一躍而起,於6月19日火速提出一項釋憲聲請,主張違憲審查權應為大法官所獨有。如此的敏捷與警戒,原因很簡單:違憲審查權是司法權的倚天劍,立委當然不希望每個法官手裡都有一把倚天劍,否則立院通過的法律,不就當場貶值了嗎?

此次拔河由立法院勝出,此後違憲審查權確定為大法官所專有(註44)。這並非司法院與立法院的第一次過招。大法官會議曾在釋字第76號解釋(1957年)中認定,我國的「國會」包括了監察院、國民大會與立法院,引起立法院的不滿——因為立委們覺得只有立院才是正牌的國會——遂制訂「司法院大法官會議法」,頗有向司法院示威的意味(註45)。

違憲審查權本來就是設計來牽制多數民意的(註46)。立法院通過的法律,是多數民意的體現,但是大法官卻可以宣布這些法律違憲而無效。違憲審查沒有民主正當性,卻有憲政正當性;而其存在的意義,就是再次提醒我們,不是所有的事情都可以訴諸多數決。

違憲審查權也經常踏入政治的領域,例如釋字第31號解釋(1954年)認為因國家發生變故,無法辦理下一屆的中央民意代表選舉,便允許第一屆中央民意代表「延任」,造成實質上長年不改選的「萬年國會」;後由釋字第261號解釋(1990年)明訂第一屆中央民代的退職期限,終於解散萬年國會。這「繫鈴」與「解鈴」的兩個解釋,說明憲法解釋不能迴避其政治效果,如許宗力所言,「只要是法律問題,不管是國家行為的違憲審查,或是憲法疑義的解釋,即便具高度政治爭議性,大法官也應解釋,若怕惹一身腥,而踢回給政治部門透過政治角力解決,即與司法保護的拒絕提供(Justizverweigerung)無異,反造成自己的失職 (註47)。」

台灣經歷過威權的壓制,對於民主的可貴深感於心,相較之下,似不甚顧及憲政的思考向度。用憲政框架來看死刑存廢議題,該問的問題是:死刑可以用多數決嗎?如果可以,當然權責均歸立法機構;如果不行,那釋憲者就必須解釋,死刑與憲法的終極價值,相合還是相左。甫上任的司法院副院長蘇永欽,認為死刑不應靠多數決定,廢死要成功的唯一可能,是趁著社會某一「清明在躬」的時刻,由大法官做出違背大多數民意的決定(註48)。

那麼死刑與憲法精神相合還是相左?我們不妨繼續沿用蓄奴的例子。把人當作奴隸是不可接受的事,如果是一個個人為私利蓄奴,根據刑法第296條,應處一年以上七年以下有期徒刑。即使是一個國家為公利蓄奴,也不能免於道德責難,我們很難想像哪一個現代國家能夠公然蓄奴,而通過合憲審查。蓄奴不對就是不對,用公權力來做,並不能令它變成對;將衍生利益歸由公眾分享,也不能夠合理化這個行為。

以蓄奴為對照,死刑的答案也就很明白了。國家蓄奴,尚且不能合憲,怎麼國家反倒可以殺人?依照刑法第271條,殺人罪最低刑度是十年有期徒刑,比「使人為奴隸罪」重多了;如果國家蓄奴已經逾越份際,又何況國家殺人呢?是否動用公權力、為公益還是私利,都不能改變這個事實:蓄奴是奪人自由與尊嚴,違反憲法精神,逾越了國家的權限;死刑是奪人性命,更加違反憲法精神,也是更嚴重的國家越權。

國家之所以不能蓄奴,與奴隸的人品無關。即使這些奴隸道德可鄙、行為可議、或甚至他們自願為奴,都不能令國家蓄奴之舉獲得正當性,因為國家沒有這權限,就是沒有這權限。同理,國家不能將人處死,也無關乎那人的惡性或意願。罪犯縱然惡性重大,或者一心求死,都不能令國家的殺人之舉獲得正當性,因為重點並不在於審查那人該死與否,而在審查國家的權力界線何在。

如果考慮憲法的「比例原則」,死刑更有可疑之處。「比例原則」規定於憲法第23條。保障人民權利、限制國家權力,是憲法的要務;但是總有一些時候,政府必須採取一些措施來限制人民的權利。「比例原則」就是用來判斷一項措施「適當」(所以合憲)還是「過當」(所以違憲)。簡而言之,比例原則就是用來防止國家機器「用大砲打小鳥」;或者如美國最高法院大法官法蘭克福特(Felix Frankfurter)所說,「燒了房子去烤一頭豬(註49)」。

「比例原則」可以分解成四項檢驗:第一,目的是否正當?第二,手段與目的是否相合?第三,還有沒有損害性更小的手段?第四,此舉的所失與所得是否相當(註50)?以這個標準來看死刑會發現,它的目的容或正當,但是手段卻很可疑。因為如果刑罰的目的在於隔離罪犯、保障社會安全的話,那麼無期徒刑不就是一個損害性較小、而同樣能夠達到目的的手段嗎?而且憲法第23條僅允許對人民權利加以「限制」,而死刑「剝奪」人的生命,這恐怕也很難通過比例原則的檢驗(註51)。

按照媒體處理新聞的常規,死刑釋憲的新聞,其實最容易「平衡報導」了。一方說違憲,一方說合憲,兩面俱呈,然後版面做到差不多大就行了。這是任何新聞菜鳥都知道的基本動作,但在死刑爭議裡,卻沒有任何一家媒體以合憲違憲兩面俱呈的框架來討論死刑,即使「釋憲」這一舉動經常在報導中出現,但毫無例外地只被當作技術干擾。

「司法失靈框架」與「憲政框架」如此切題卻徹底缺席,清楚地暴露出這一陣子死刑議題雖然廣受討論,但在視野上卻有很大侷限。這兩個框架,前者指向暫停執行,後者指向憲法辯論,兩者在政策上的傾向,有可能是廢除死刑,也有可能只是緩一緩,殺得慢一點而已。但是媒體最青睞的,是「重大刑案框架」、「司法全能框架」與「拖延戰術框架」,三者對於政策均有清楚明確地指向:殺!快點殺!趕快排除不當干擾因素,開鍘吧!

後現代文學批評理論提示我們,文本裡面說了什麼,並不是最重要的;文本所沒有說的,那些沈默與空白,才是奧妙之所在。這個概念用在媒體批評上也非常合適:仔細傾聽媒體的靜默,它所傳遞的訊息,才是震耳欲聾。

七、結束與開始:釋憲不受理

Iyengar曾經研究電視新聞發現,如果用「連續劇框架」(episodic frame)的話,專注在報導事件的情節與發展,容易讓閱聽人將事件責任歸於個人。如果用「主題框架」(theme frame),提供比較多的背景分析來談一個議題,則比較容易讓閱聽人理解到社會的責任(註52)。

從二月至六月,綜觀廢死議題的媒體呈現,顯然偏向「連續劇框架」而非「主題框架」。王清峰去職、新部長上任,死刑將執行成為定局;執行了第一波,便翹首期待下一波;下一波到來之前,就討論一下可能的干擾因素,看看什麼時候可以排除。整部連續劇的主題是執行死刑,而不是討論我們國家要不要有死刑、他山之石如何成為我國政策的借鏡、利弊得失為何。情節的推演一集又一集,四月三十日的執行是最大的高潮,然後這齣劇力萬鈞的戲,便漸漸復歸平淡。

五月二十八日《聯合報》獨家報導大法官釋憲的結果:死刑釋憲案均不受理。這是死刑爭議的尾聲,也是秋後算帳的開始。與釋憲結果並置的,是檢方開始偵辦廢死聯盟「偽造文書」案。《聯合報》說:「據了解,釋憲聲請必須由當事人提起,即使他們的家人希望聲請,依規定無法代為簽名蓋章(註53)」。真是謎樣的了解。把《大法官審理案件法》從第一條讀到第三十五條,沒有哪一條說釋憲聲請必須由當事人聲請才行,所謂「依規定無法代為簽名蓋章」,不知是哪裡來的神秘規定?對照後來《中國時報》的報導,「檢方指出,聲請釋憲應由當事人同意簽名(註54)」,答案才揭曉:「必須本人聲請」一語,只是檢察官自己的看法。

死刑議題的新聞價值轉弱以後,媒體的鎂光燈便從法務部長、被害人家屬與死刑犯的身上移開,轉到廢死聯盟身上。「偽造文書案」還在偵查階段,不過檢方違反偵查不公開原則、任意放消息給記者,早已是司空見慣之事,媒體似亦不抗拒被餵食這種消息,還是吃得喜孜孜,把檢察官一己的看法,煞有介事的寫成「據了解」(其實是不太了解),「依規定」(其實根本沒有規定)。

釋憲不受理以後,廢死聯盟於六月四日發表〈致台灣的公開信〉,信中提及:「騷擾、辱罵、威脅、恐嚇,透過網路線、電話線、郵政系統傳遞過來。直到有一天,恐嚇信直接放進廢死的信箱,我們終於必須面對這個事實:恐嚇者可能在我們身邊徘徊跟蹤。我們為此搬離辦公室。」後來《蘋果日報》登了一則新聞,標題竟然是「廢死聯盟偷搬家(註55)」!六月四日公告周知的事情,六月十日的報紙標題還說那是「偷偷」,猶如一對男女已經明媒正娶,媒體卻硬闖民宅宣稱要抓姦。媒體對廢死聯盟的態度,由此一葉即可知秋。

那麼,我們該回到忽必烈與馬可波羅的比喻了。這四個馬可波羅,在新聞專業的程度上有高有低,已有公評。報導真實、查證、力求公允、監督政府,都是媒體的基本職責;其中,「可信」,尤其是基本事實的「可信」,是我們對馬可波羅最起碼的期待。對於有爭議的議題,大家各有立場,這可以理解;但至少要站在尊重事實的基礎上,各自去申論不同的觀點。可惜就死刑議題的相關報導看來,馬可波羅們常常疏於查證,有的則加油添醋、偏離事實。許多事實性的錯誤,肇因於他們對官方說法照單全收,過度信任而不加質疑。而這些錯誤幾乎毫無例外的,都對死刑犯不利,無論出於故意或無心,立場上的偏誤都非常明顯。

這四個馬可波羅,偏好用「政治框架」、「民意框架」、「重大刑案框架」、「司法全能框架」與「拖延戰術框架」來看死刑議題,而忽略「司法失靈框架」與「憲政框架」。其中,「司法全能框架」與「司法失靈框架」是對立的,「民意框架」與「憲政框架」也是對立的。新聞框架的選擇,本是無可厚非,不過,馬可波羅的框架選擇,會影響到忽必烈的世界觀;而不同的框架,則可以開啟全新的思考,因此,那些較少被考慮到的框架,值得忽必烈仔細玩味斟酌。

我們雖然並不統轄一整個帝國,但是在自己的心智世界裡,我們就是忽必烈。如果不想被馬可波羅唬攏,我們就必須帶著必要的警覺與清明,仔細地分析媒體的框架選擇,與他保持一個批判的距離。忽必烈必須首先是一個主動的閱聽人(active audience):他蒐集資訊,他查證,他比較,他思考,他批判,他選擇。然後,他才可能在他的心智世界裡,君臨天下。

註1 Yioutas & Segvic引用Tankard等人的看法認為,「框架」是新聞報導的核心概念,「藉由揀選、強調、排除、申論,而提供事件的脈絡,並暗示了事件的本質」。見Yioutas & Segvic (2003), “Revisiting the Clinton/Lewinsky scandal: The convergence of agenda setting and framing”, in Journalism and Mass Communication Quarterly, 80(3), pp. 567-582. 關於框架理論的中文著作參見臧國仁(1999),《新聞媒體與消息來源》,台北:三民書局。

註2 見Michael Stohl於丹麥新聞學院(the Danish School of Journalism)的演講,2006年9月。Michael Stohl編有The Politics of Terrorism, 1988, NYC: CRC Press。

註3 《自由時報》,〈反對廢死刑 怨正義不彰 白冰冰想考法警 專斃死刑犯〉,2010年2月1日,記者項程鎮、陳佩伶、楊金城、鄭淑婷,B1版。

註4 三月十一日該文於《蘋果日報》刊登,題目與內文均改成「理性與寬容」。

註5 《聯合晚報》,2010年3月11日,A3版。

註6 《聯合報》,2010年3月12日,記者楊湘鈞、程嘉文、林河名、林新輝,A2版。

註7 《蘋果日報》,2010年2月2日,A6版。

註8 《自由時報》,2010年2月1日,記者項程鎮、陳珮伶、楊金城、鄭淑婷,B1版。

註9 《自由時報》,2010年3月12日,〈不時膛炸自傷的政府〉,記者鄒景雯,A4版。

註10 《蘋果日報》,2010年3月11日,〈王清峰:願為死囚受死刑〉,A12版。

註11 《自由時報》,2010年3月11日,〈誰在乎妳下地獄?〉,A2版。

註12 《聯合報》,2010年3月27日,〈練餓功很能躲 買毒才被逮〉,記者呂開瑞,A10版。

註13《中國時報》,2010年3月27日,〈國際施壓 死裡逃生三年多〉,記者郭良傑,A4版。

註14《蘋果日報》,2010年3月27日,〈鍾德樹死刑案大事記〉,《蘋果》資料室,A6版。

註15 同上註。

註16《自由時報》,2010年3月27日,〈釋憲拖延死刑 錢漢良:爛招數〉,記者楊國文,A21版。

註17《自由時報》,2010年3月27日,〈死刑犯鍾德樹釋憲 大法官不受理〉,記者項程鎮、劉志原、楊國文,A1版。

註18 司法院大法官會議第1353次會議記錄,2010年3月26日。

註19 司法院新聞稿,2010年3月26日。

註20 大法官第1295次會議,2006年12月8日;大法官第1297次會議,2006年12月29日

註21《蘋果日報》,2010年4月8日,A1版。

註22《聯合報》,2010年4月8日,〈驚世媳婦林于如求處死刑 祖父:這才有天理〉,記者紀文禮。

註23《自由時報》,〈兇殘殺人免死 助長犯罪〉,記者楊國文。

註24《中國時報》,2010年5月1日,〈震撼行刑!法部槍決4死囚〉,記者陳志賢,A1版。

註25《聯合報》,2010年5月1日,〈張俊宏不想死…… 已簽執行 委任書才到廢死盟〉,記者袁志豪、陳金松、蘇位榮,A4版。

註26《蘋果日報》,〈分屍魔供稱食人肉〉,2003年12月18日,http://tw.nextmedia.com/applenews/article/art_id/577903/IssueID/20031218,2010年8月24日存取。

註27《蘋果日報》,〈逼友姦屍殺人魔被求死刑〉,記者鄧玉瑩,2004年2月7日,http://tw.nextmedia.com/applenews/article/art_id/697497/IssueID/20040207,2010年8月24日存取。

註28 94矚上重更一24號判決,2005年11月23日。

註29 95矚上重更二20號判決,2006年9月14日。

註30 96矚上重更三4號判決,2007年6月5日。

註31《聯合晚報》,2010年3月11日,〈同案不同命爭議來了〉,記者董介白,A3版。

註32《自由時報》,2010年4月5日,〈死刑可具體遏止殺人犯罪〉,記者賴仁中,A5版。

註33《死刑存廢之探討》,行政院研考會編印,研究主持人:許春金教授,頁146。1994年6月出版。

註34 http://www.moj.gov.tw/public/Attachment/043021124396.pdf。2010年8月24日存取。

註35 98年度台上7723號判決,2009年12月24日。

註36 Christian Pfeiffer, Michael Windzio, and Matthias Kleimann, “Die Medien, das Böse, und wir, Zu den Auswirkungen der Mediennutzungen auf Kriminalitätswahrnehmung, Strafbedürfnisse und Kriminalpolitik”, 載於《德國刑事政策與刑法改革月刊》第六期,2004年12月,頁415-435。

註37《聯合報》,2010年3月11日,〈劃定生死線 安定美麗島〉,林瓊嘉,A17版。

註38《聯合報》,2010年5月5日,〈我判他死刑 但,廢死在搖擺〉,薛爾毅,A15版。

註39 在死刑的討論熱潮褪去之後,司法又接二連三爆出了更多的醜聞,包括法官收賄、關說、瀆職等等風紀問題,司法院長賴英照因此去職;媒體固然對於司法體系有所批評,然而仍然沒有任何一個媒體,用「司法失靈框架」來看死刑議題。

註40 其實還不到十五位。要做成憲法解釋的話,需三分之二的大法官出席會議,其中三分之二同意;也就是需要十位大法官出席,其中七位達成共識就可以了。

註41「自願」為奴,聽起來有點不合邏輯,奴隸不就是非自願的嗎?廖元豪以美國法例,就「使人為奴隸罪」有很詳細的說明,大意是,即使形式上好像簽訂了契約、是「自願」的,但實際卻受到欺騙或強制,陷入了奴隸般的處境,還是應成立「使人為奴隸罪」。詳細論證參見http://mypaper.pchome.com.tw/liaobruce/post/1260867747,2010年8月29日存取。

註42 憲法的基本價值,參見李念祖:「憲法上民主共和國原則、國民主權原則、基本人權保障以及權力分立與制衡原則,聯立構成了所有憲法設置之機關,包括修憲機關在內,所不可修改、也不容政黨否定推翻之自由民主憲政秩序。如果憲法含有任何可被視為終極的價值,即於是乎在。」《案例憲法(一)憲法原理與基本人權概論》,頁86,2007年,台北:三民書局。此書做教科書之用,常用蘇格拉底的「產婆式」提問,意在思考的催生;通篇的問句,更反襯這一直述句堅定的力道。

註43 關於憲政與民主的關係,參見林子儀、葉俊榮、黃昭元、張文貞,《憲法:權力分立》,頁14-15,2005年,台北:新學林出版。

註44 釋字第371號解釋。

註45 翁岳生,〈大法官功能演變之探討〉,收於《法治國家之行政法與司法》,頁420,1994年,台北:月旦出版。

註46 許志雄,〈憲法與司法〉:「從某個角度觀之,保障少數人的基本人權,防止民主政治多數決可能出現的流弊,乃當代違憲審查制度的主要目的之一。」收於《民間司法改革白皮書》,頁22,1997年,台北:業強出版。

註47 許宗力,《憲法與法治國行政》,頁44,2007年,台北:元照出版。

註48 蘇永欽,〈廢不廢死,誰來決定?〉,《台灣法學雜誌》152期,頁69-72。

註49 Butler v. Michigan, 352 U.S. 380 (1957), http://caselaw.lp.findlaw.com/scripts/getcase.pl?court=us&vol=352&invol=380,2010年9月19日存取。或見《時代雜誌》報導,http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,824704,00.html,2010年9月19日存取

註50 李念祖,《案例憲法三(上)人權保障的內容》,頁14-15,2006年,台北:三民書局。

註51 以比例原則論證死刑違憲,較詳盡的論證參見陳長文、李念祖為馬曉濱等三人提起的釋憲聲請,http://www.judicial.gov.tw/constitutionalcourt/P03_01_detail.asp?expno=263&showtype=%AC%DB%C3%F6%AA%FE%A5%F3,2010年9月19日存取。

註52 Shanto Iyengar, 1991, Is Anyone Responsible? How Television Frames Political Issues. Chicago: The University of Chicago Press.

註53《聯合報》,2010年5月29日,〈廢死聯盟代蓋章 雄檢要查〉,蕭白雪、曹敏吉報導,A2版。

註54《中國時報》,2010年6月30日,〈廢死聯盟聲請釋憲 疑偽造文書〉,王志宏報導。

註55《蘋果日報》,2010年6月10日,〈遭嗆強暴 廢死聯盟偷搬家〉,張欽報導。