四月九日天氣晴,見到死刑犯謝志宏

文 / 趙慶華(AI台南小組成員)

2014年4月9日,星期三,天氣晴,我去了那裡。

天氣好不好並不是要不要去「那裡」的判準,但是能在一個風和日麗的時刻走進去,消減了一些莫名的緊張。

「那裡」,是每次往來高鐵站之間會經過的一塊路標上的地點,是想像和現實皆十分陌生的地方,也可以說是,另一個世界。

下了快速道路,順著路標的指示右轉,第一次來,路況不熟,還好有靖雯(AI台南小組成員)導引,慢慢地往前開,過了紅綠燈,前方馬路中央的分隔島上,出現了幾位穿著印有「外役」字樣紅色背心的年輕人,平頭、白汗衫、深藍色長褲,兩兩成隊,以某種看起來像塑膠水管的東西牽繫在一起。好像是在澆水、或者清除雜草之類的,他們不是宗教志工、不是公部門清潔人員,而是台南監獄暨看守所的服刑人──正確的名稱是「法務部矯正署台南看守所」。

從這個路口開始,「那裡」變成「這裡」。

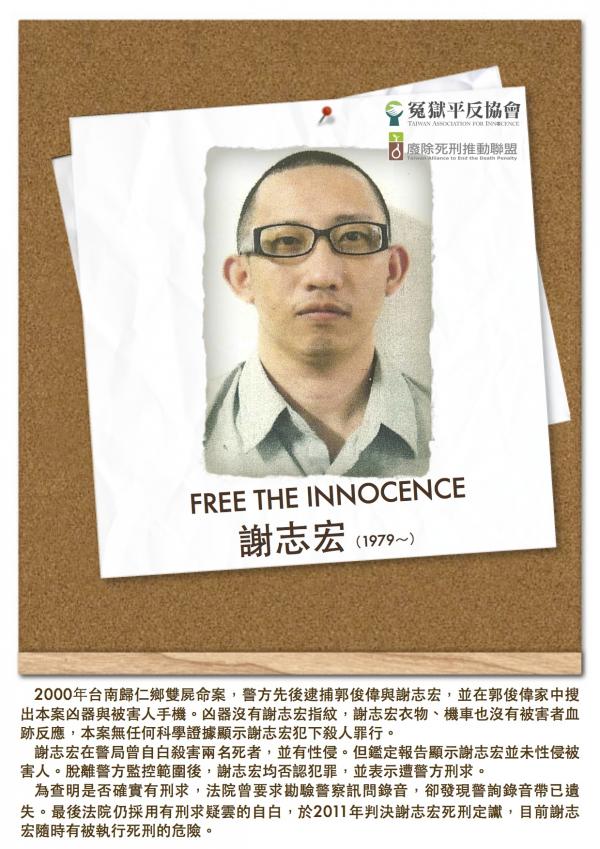

想來這裡,在今天來到這裡,並不是偶然。國際特赦組織 (Amnesty International, AI)台南小組與台灣人權促進會(台權會)、廢除死刑推動聯盟(廢死)、冤獄平反協會(平冤)等人權組織一直有著協力合作的關係,去年12月開始參與AI的活動之後,就聽靖雯說起,因殺人罪被判死刑,目前關押在台南看守所的謝志宏,也是廢死等單位正在關注、協助的一位冤案當事人,由於地緣之便,AI的夥伴可前往探視。於是,我上網查了他的案情。

在「冤獄平反協會」的網頁上,可以看到好幾樁冤獄案件的相關文字,關於謝志宏案,在「法院認定事實」一欄中,有如下的說明:「……謝志宏亦向被害人調戲,然被害人拒絕。」→「謝志宏因前調戲被害人遭拒,心懷不滿,即接手蝴蝶刀刺殺被害人,被害人傷重不治。」這樣一種「因為……,所以……」的因果推演,乍看之下非常「合乎邏輯」,讓人可以相當簡單輕易地從「動機論」出發,認定從犯意到犯行的合理性,從而不假思索地同意法官的見解與論斷。然而冤獄之所以為冤獄,就是因為這些藏在細節裡的魔鬼,是那麼輕易地矇住人們的心眼,為了「使故事看起來合理而讓被告有罪」變成了最容易的答案。謝志宏的冤案類型是「錯誤自白」、「國家機關不當行為」,包括:無任何科學證據顯示其犯下殺人罪行,兇刀上並無其指紋,案發當時所穿著的衣物以及騎乘的機車也沒有任何血跡反應。再者,他先後做了三份筆錄,第一份是在沒有律師陪同下自白殺人與性侵被害人;第二次筆錄則改稱沒有性侵(嗣後經查證確實無性侵犯行,由此可知第一份自白筆錄顯然是刑求而來),辯護律師在第二次警詢中出現,要求重新製作筆錄;在律師陪同下,謝志宏於第三次警詢時否認參與所有犯行,並說明第一次的自白是因為受到刑求,而由於該次警詢錄音檔案已佚失,無法還原真實情境,卻不為每一審級法院所採信。換句話說,法官並未以科學性的證據作為判刑依據,而是在「偏重取供而證據缺乏」的情況下,依憑其所建構的嫌犯之「內心劇場」來論證其罪行。但是,犯案動機應該如何判定?有動機就必然會有所作為嗎?或者,怎樣的自白證詞足以採信?當證人們的證詞有所矛盾扞格時,法官為何總是走「有罪推定」路線而非常識性的「無罪推定」原則?對於一般市井小民來說,這樣的法律似乎太過艱深費解!

從去年到今年,從冬天到春天,這期間,靖雯已經陸續與不同的夥伴探視志宏三次;偶有聚會之時,她會帶來志宏的消息,我們也在二月時一起聆聽了他寫給AI台南小組的信──四張稿紙、洋洋灑灑,細訴生活所感、對生命的領悟、以及正在繪製的「曼陀羅」;信手寫來,質樸而不假雕飾,卻自有一種謙卑虔敬。這是我第一次有機會近距離接觸一位死刑犯,如果可以的話,我想認識他、想與他面對面,聽聽這個生命被蹉跎了十四年的大男生,如何度過人生前途未定論的漫長歲月。

一直允諾,卻一直沒抽出時間;說要寫信,卻連信紙都找不到。三月中旬,終於選了一張附有小詩的卡片寄給他,篇幅有限,只能簡單地說說與他結緣的原委、問他有沒有想看的書、還有關心他的「曼陀羅」作品。4月6號,AI小組成員再度碰面,得知靖雯與幾位伙伴前些時候曾到志宏家中探望,聊表致意;其中最令人心疼的就是謝媽媽,說到志宏,她不無喟嘆地表示志宏最喜歡吃她做的年糕,但礙於規定,這是無法送進看守所的食物;謝媽媽還與夥伴們分享了她怎麼包肉粽──從選肉到調製配料的過程,大家一邊說得興高采烈、垂涎欲滴,同時卻又有著隱隱的不安與感傷,因為就在這一天,靖雯告訴我們,謝志宏案正準備進行第七次非常上訴(打字的此刻得知第七次非常上訴和前六次一樣遭到駁回,目前則是提請釋憲)。這個消息,就算不是重重的一拳,也猶如一記警鐘,讓我們忽然萌生出「時間不多」的危殆感。就在這個吉光片羽的瞬間,我決定選在自己生日這天去看他。

車子停在大門外的停車場,因為待會兒要身分檢查和登記,所以除了錢包以及前一天閒逛時瞎買的食物──沙其瑪、海苔和金莎巧克力,其餘的什麼也沒帶。之前看了台南看守所網頁的「接見室寄入菜肴規定」,加上靖雯告訴我,要挑選「包裝透明」的食物(應該是為了避免不法或來源不明的東西被偷渡進去),所以買的都是可以「一眼望穿」、已經分裝好、容易拿取的零食,以為這樣必然萬無一失,殊不知,最後一樣食物也沒能寄送成功──這是後話。下車後,我們慢慢地走著,經過警衛閘門,前方來了一個年輕男生,也是平頭、深藍色運動長褲、白色汗衫,手裡提著一個中型提袋,還來不及仔細端詳,就聽到靖雯說:「他出獄了!」看看錶,大約是上午九點鐘,天朗氣清的日子,日頭才正要熱力四散,在這樣的時點走出牢獄的大門,該能重新擁有/擁抱一段新的人生吧!我喜歡也祝福這樣的安排。

右邊出現了第一棟建築,看到入口,我直覺地要右轉,靖雯說,我們要去的是「看守所」,但這裡是「監獄」,還沒到。「看守所」的位置有點遠,一路前行,與靖雯有一搭沒一搭地聊著,心裡的忐忑源於上次聽說機會渺茫的「非常上訴」消息,彷彿已經看到死神的影子在上空盤旋,我甚至想對靖雯脫口而出,怕自己等一下會不小心哭出來。觸目所及,發現正走在一處花木扶疏、綠意盎然的小徑上,即將面對的,卻是一個生命可能隨時要被喊「卡」的初識友人,感受十分詭譎複雜。

看守所到了,從入口進去,首先會看到右手邊的販賣部,左轉,一小塊空地上放置著好幾籃塑膠容器盛裝的馬克杯,應該是受刑人的勞役成果,再往前,就來到了狹長方形、有十幾排座椅的等候接見區。我們要先填一張接見申請單,拿著身分證件抽號碼牌,等後叫號,再到最前方的櫃檯辦理登記作業。要寄送的食物也是在這時交給工作人員──一拿出來,立刻被打槍:「這些不能寄喔!」「蛤!為什麼?」「沙其瑪和巧克力是餅乾、糖果類,妳看那邊(面向牆上的告示牌)都有寫,糖果、餅乾、蛋糕都不收。」「那海苔呢?」他有點不確定地好像要通融了,結果一問旁邊的「老鳥」,對方立刻斬釘截鐵地說:「海苔也不行啦!」這規定的依據是什麼呢?正當我們從失望、疑惑、快要演變為不滿時,「老鳥」指著前方的一位男士說:「不然妳問我們的長官好了。」長官很熱心,詳細且反覆地說明所方可接受寄送食物的原則,簡單地說就是「打開以後會變質的就不行」──所謂的「打開」是指拆開「外包裝」,讓食物完全呈現赤裸狀態,所以例如海苔卸下包裝之後就會變軟、不好吃,「會被他們抗議」;至於糖果、餅乾,甚至包括謝媽媽念茲在茲的年糕等,則多半出於對收容人「健康」的考量,也在禁送之列。

只能說我們經驗太不足了,只好再從「不滿」變成「懊惱」,提醒自己下次得把相關規定看得更仔細才行。辦好手續,接下來就是等候。週一到週五的接見時間是上午8點到11點,下午1點半到4點,而真正可以見到面則是從8點50分開始為第一梯次,每次約10分鐘,我們被安排到9點50分,是當天的第三梯次。將近40分鐘的等候期間,我和靖雯坐在最靠近櫃檯的第一排,瀏覽這個對於許多人來說可能是「常軌外」的人生大觀園。前來探視的家屬男女老少都有,真的可以用「扶老攜幼」來形容──年輕的女性帶著小小孩,或是中年子女陪著白髮蒼蒼、佝僂著身軀的爸爸、媽媽,讓人不難猜想其與收容人的關係。他/她們大多穿著很樸素、行動很低調,默默地辦手續、小聲地與所方人員交談,無論在「外面」有著什麼樣的身分頭銜,在這裡,他/她們一律都是「收容人家屬」,而這樣一個標記,甚至可能會永遠貼附在他/她們身上,難以取下。我其實很想知道,他/她們是以什麼樣的心情面對這一切?又是什麼支撐著他/她們走過這一切?而假如有一天,住在這裡的人是我,週遭的親人、朋友看待我的眼光將會如何轉變?什麼樣的罪行足以取消我之所以為「我」的價值和意義呢?對謝志宏來說,這應該不是問題──十多年來,他就是靠著家人堅定不移的信任和支持,熬過一個又一個想要放棄的日子;對於其他收容人來說,家人帶來親自烹煮的菜餚、洗淨切好的水果,大概也說明了一切。親情的懸念、牽掛的心意,或許是他們唯一能夠盼望的救贖。

沒有人辦理登記手續的空檔,辦公桌前的工作人員也有輕鬆的一面,我們聽著他/她們隨意地聊著宿舍內務、榮譽假的點滴,還「順便」得知一位年紀較長的「*姐」幾天後就要退休了。靖雯說,她前幾次來也是遇到這幾位工作人員,覺得他們很親切,態度也好,不會增加探視者額外的心理負擔,只是該嚴格的還是要嚴格──寄送食物的上限是2公斤,一位老媽媽拿著一兩包熟食和一大袋蓮霧來到櫃檯前,我立刻告訴靖雯:「這個超重了!」果不其然,放上去一秤,工作人員就說:「這個超過一公斤喔!」老媽媽和女兒只好從袋子裡取出將近一半的蓮霧,臉上、心裡都是惋惜和嗟嘆,我們卻因為自己的眼光精準而樂了起來。

隨著九點五十分的逼近,靖雯提醒:「等一下進去之後,每個窗口會有兩個話筒,但是一開始還不能用,要等聽到一聲鈴響之後,才能拿起來講話,才聽得到聲音。志宏通常是在1號窗口。」聽了這些,電視、電影裡的各種「探監」場景畫面立時在腦海裡翻滾,很戲劇性的、超現實的感覺。然後,第三梯次的時間終於到了──循序排隊、檢查單據、驗證身分、魚貫進入,要跟志宏見面了。

我忘了之前已經在平冤的網站上看過他的照片,但因為有了一張卡片的交情,所以陌生中還是帶著點熟悉──黑框眼鏡、稚純的容貌、略顯瘦削的身形。站在1號窗口前,鈴聲還未響起,彼此只能默默相視微笑;靖雯以口形對志宏介紹我是誰,他點點頭說他知道,「?!」,我們很詫異!他在隔開內外的透明窗片上用手指比劃寫字作為回答,在還沒弄清楚他寫的是什麼之前,鈴聲響了。

拿起話筒,靖雯把我的名字又說了一次,可能是因為與靖雯見過多次,所以志宏立刻開始耍寶:「我知道啊!跟我想像的一模一樣。」幾句玩笑之後,他才說,剛剛看過探視名單了。靖雯告訴他上次去他家拜訪的經過,包括謝媽媽想做的年糕和肉粽,也說AI夥伴準備在端午節前向謝媽媽學包粽子,再把成果帶來給他品嘗,他很開心地笑說:「不用帶來啦,你們幫我吃就好了。」志宏則提到前些時候廢死的周律師來看他,詳談了整個案子的發展,應該就是為了再次進行非常上訴所做的準備。接下來,我們聊的大多是頗為家常的話題,包括他看的書、畫的畫、讀的經、信仰等等,當然也沒漏掉前一陣子十分火紅的「太陽花」,還有他對家人的感念:媽媽的拿手料理、哥哥可愛的小女兒……。10分鐘其實非常短暫,匆促得讓人無法好好地、深入地說些什麼,只留下一些零碎片段的記憶。出乎意料的是,他的開朗、明亮,以及自娛娛人的調皮,沖淡了那股陰鬱低迷的氣息──比方講著講著,他會說:「我看到妳們之後,突然覺得好驕傲喔!」「驕傲什麼?」「我覺得娃娃臉的人看起來就是很年輕啊!」嗯,沒錯啦,他確實是有一張看起來很young的娃娃臉──既然我們對此無法有異議,那麼就只好讓他盡情地驕傲,滿足他小小的得意,為的也許就是可以聽見那嘻嘻哈哈的清淺笑聲。然而,在輕鬆嬉鬧的另外一面,是走過驚滔駭浪後的平靜與釋然,這次沒有什麼機會深談他的內心世界或感想,但是此番能否獲得非常上訴的機會,完全取決於即將上任的新任檢察總長的態度,他對此不但十分清楚,甚至還向我們條理分明地解說。說到最後,就像靖雯提過的,他再度一一感謝協助他的律師、廢死、平冤的朋友,以及陸續前來探望的我們;那一刻,玩笑被收斂了,一字一句,盡是誠摯莊重的肺腑之言。

毫無預警的,斷線的鈴聲突兀地響起,我們必須很快地放下話筒,步出接見室。我猶然鮮明地記得,志宏放下話筒後的第一個動作,不是轉身或揮手,而是深深一鞠躬;走了幾步,再次回頭,看到他正停格在階梯前,又一次用鞠躬來道「再見」。這時候的我並不知道,就在我們離開後不久的當天下午,他將細細地、字斟句酌地,在稿紙上抄寫一首美麗的詩文,寄給我。