【廢聲廢影】從《告白》思考死刑

⊙眉梵殊

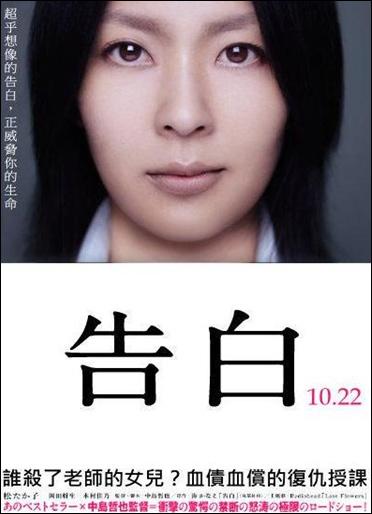

《告白》這一部小說由日本新銳小說家湊佳苗所寫,2010年亦改拍成電影,由松隆子等人主演。不管小說或電影,不少論者都認為這都是湊佳苗對日本少年法的批判:太寬鬆了!成為少年犯罪的保護利器!一如東野圭吾的《徬徨之刃》一樣,甚而以這樣的故事來支持死刑的存在之必要。

不過,單純以反對和支持死刑來閱讀這一本書,可能已經削弱作者所要傳達的厚度和不同面向的觀察。從《告白》的電影和小說中,可以讓我們試著來想一些問題:

犯罪者的告白

人為什麼要殺死另外一個人?在《告白》中,看到殺死另外一個人,是因為他可以獲取名氣,填充自己空虛的心靈。就像用氫酸鉀殺了自己家人的露那希一樣,她將可以登上重要版面,獲得社會大眾的矚目;又或者這個人因為他的傷口和缺陷被揭開了,像是書中修哉殺死了同班女學生,因為他不願意暴露戀母情結和自己的弱點。除此之外,仍有著許多沒有被窮盡的理由,支配著一個人為何會犯下殺人罪行。也因此,研究者好奇到底在這些理由中,死刑能否成為阻擋這些行動理由的巨石,使得潛在殺人犯願意放下手中的刀。

2010年死刑重啟執行,台灣社會也對於死刑在刑事政策中的定位和效用,有一段精彩的討論。有論者引用兩位經濟學者的研究,主張如果殺一個人可以讓五個人受益,那麼國家為何不能執行死刑,以保衛更多人的安全?所以從死刑嚇阻的觀點來看,死刑是有其必要存在。不過,其實在2007年時,楊書晴已經透過統計學方法告訴我們,執行死刑無法嚇阻犯罪,警察的破案率才能嚇阻犯罪(逢甲統計學研究所,《死刑嚇阻效果之探討》)。同時,亦有論者指出兩位經濟學者的研究,在統計學方法上有錯誤;並清楚指出,嚇阻論到最後恐怕只剩下毀滅的意義。最近亦有研究顯示,我們無法得知潛在的殺人犯如何確實感知到死刑的風險;又,從統計學方法該如何計算無辜者被判處死刑的風險,這一點也是過去研究中較少被討論。

主張殺一個死刑犯可以有效嚇阻潛在殺人犯,該如何解釋現在台灣不少的死刑案件是基於衝動而為的殺人,在衝動之下,行為人如何分析和衡量之後面臨的死亡與當前的慾望和激情? 在《告白》當中,修哉希冀引爆炸彈將自己和在場同學殺死,以求得留名少年犯罪史,並報復自己的母親。生命對於修哉而言,沒有多大的價值,不如他不斷追求的母親對他的在乎。當人性如此之時,死刑的嚇阻效用又有多大?李斯特有一句話不斷被人引用:最好的刑事政策就是社會政策。《告白》呈現出的日本社會問題:霸凌、親子管教、高風險家庭等,這些因素猶如不斷拍打的海浪,侵蝕出悲傷沈重的海岸線。海浪不斷地拍打和侵蝕之下,死刑能否作為一道有效的防波堤,或者只是成為另外一股侵蝕的波浪?

懲罰的告白

繼續再看《告白》吧!在《告白》中,修哉被告知自己喝下有愛滋病患血液的牛奶後,不斷嘔吐,後來就發生了學校霸凌事件,他終於發現自己沒有得到愛滋病。他是否有因此而知錯?似乎完全沒有,甚至還繼續殺了美月。讓他流下懺悔的眼淚,就以電影版來看,反而是在最後一幕。現代刑罰強調矯正,受刑人知道自己做錯事,才是矯正的開始。有人說,死刑是以死亡的恐懼,來促成死刑犯贖罪的可能。可是,真的如此嗎?倘若這一個命題可以成立,那麼在面臨到愛滋病死亡恐懼的修哉,為何沒有半點知錯悔改的意思?所以,死亡不會使他人確實知錯悔改來贖罪。

被害人家屬森口深刻地理解:「我想把A電死,讓B淹死。但是就算這樣愛美也回不來了,A和B兩人也無法懺悔自己犯的罪。我希望這兩人知道生命的可貴。我希望他們知道這點,了解自己罪孽沈重,然後背負著重擔活下來。這樣的話該怎麼做才好?」 對於森口而言,懲罰若只是帶給加害人的死亡,不足以撫慰被害人家屬。從矯正和再社會化的觀點來看,懲罰應該是要使加害人知道他們的錯誤和罪行,由此使加害人自主地背負著這樣的罪,力求贖罪和改過,如此才有回歸社會的可能。這也是採取監獄自由刑的主要意旨。

然而,對於犯下殺人重罪的受刑人,一般人總會認為:這些人是回不去了,他們回不了社會,因為他們犯了這麼大的罪,已經人神共憤!然而,這些問題其實都共同指向一個核心問題:矯正教育有可能嗎?姑且不論現在的監獄超收到矯正教育之不彰,甚至變相成為犯罪深造學校。我們有一個問題需要思考:做錯事的人有沒有可能認錯重新改過?對於這樣一個問題,其實我們都不是單純的旁觀者。每個人的成長過程中都曾做錯事,可能被一旁的人懲罰,我們認錯並獲得重生機會,促使我們能夠回到社會規範之中。每個人都有為惡和做錯之時,透過一定的懲罰促使人認知到社會規範與道德,並在維持人性尊嚴之下,促使人悔改和贖罪,開啟另外一個可能;倘若只是一味踐踏這位受刑人,打破他的道德宇宙,那麼重建其道德與規範將遙不可及。透過懲罰來達到贖罪和悔改之可能,這不是出自於浮濫的慈悲與寬容,毋寧是更深刻的呼籲。

社會的告白

對於一件殺人慘案的發生,社會又該以什麼樣的心態面對?台灣媒體向來是不會放過重大犯罪的加害人,一個小時的新聞可能有三十分鐘不斷播報這一件案件,晚上政論節目繼續「關注」,將加害人刻畫成十惡不赦的惡人,忽略許多的真相與細節,盡情對加害人丟出石頭。

《告白》的情節中有趣地凸顯社會與加害人的關係,整個班級同學對修哉潑牛奶和各式各樣的霸凌,甚至設計出行刑點數,點數越高的人就越正義。看到這樣變化的美月,便從過去應該由被害人家屬來處置加害人的審判無用論,轉為審判必要論的支持者:「無論怎麼樣殘忍的罪犯,審判果然還是必要的吧。這並不是為了犯人,我認為審判是為了阻止世人誤會和失控的必要方式。」;反觀班上的私下制裁,一剛開始可能是正義,但後來連續的制裁變成只為了獲得新的快感,進而創造出更多制裁的對象。美月語重心長地說:愚蠢的凡人忘記自己並沒有制裁他人的權力。倘若面對殺人案中,我們只是不斷地要求殺死加害人,譴責不站在同一陣線的人,在這樣的狀況之下,宣稱以殺止殺的我們又成為了什麼?如同美月看著狂熱制裁修哉的同學們,她問道:如果修哉和直樹是殺人犯,那這些人又是什麼?

倘若陷入獵殺加害人的氛圍,這樣的社會似乎也成為另一名殺人犯。面對殺人案件,除了適當地譴責加害人,社會在這時候更應該停下腳步,共同討論和思考為什麼會有這樣的悲劇發生。挪威殺人犯布雷維克在接受審判的過程中,挪威社會對於這件案件並沒有太多的憤怒和報復,取而代之的是,挪威社會思索著究竟發生了什麼事,企望在這整個審判過程中達到療癒傷痕。此外,挪威的馬克思主義歌手亦帶領著大家共同歌唱,傳達著和平和包容的價值。挪威社會並沒有因為殺人犯而陷入癲狂,沒有使挪威社會成為另一名殺人犯,反而展現社會教育的力量,告訴布雷維克:挪威社會不會因為你的行為,而走上暴力與歧視排斥多元文化的社會。(歌唱畫面請見這裡)

塑造加害人成為眾矢之的,讓被害人與加害人對抗,不會讓我們的社會變得更好,也可能無意間不斷地在被害人傷口灑鹽。為了加害人與被害人,除了需要有效地保護被害人,幫助他們走出創傷之外,對加害人則應施予適度的懲罰,促使其贖罪和改過,自主自律地回歸社會。如果我們社會無法在每一次的犯罪悲劇當中展現殺戮以外的處遇方式,那麼社會將只會持續不斷地製造更多悲劇和污點。

* 本文刊登於《廢話電子報》第九期

* 訂閱《廢話電子報》