血肉之軀:從《九槍》到《八尺門的辯護人》

整理/吳佳臻(廢死聯盟副執行長)

今年夏天有兩部重要的影劇作品獲得廣泛討論,一部是去年獲得金馬獎最佳紀錄片、今年九月正式上院線的紀錄片《九槍》,另一部是改編自同名小說的電視劇《八尺門的辯護人》。兩部作品有個共同的關注對象—外籍移工,而且影片內容都讓人聯想起三十七年前的湯英伸。

我把痛苦獻給你們

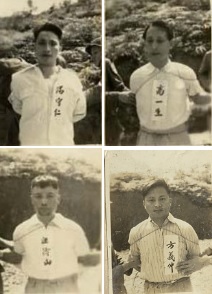

「湯英伸是誰?」一開場,教授歷史科的陳燕琪老師向聽眾介紹湯英伸,以及他的先輩經歷過的苦難:湯英伸是阿里山鄒族人,是汪枝美和湯保富的孩子,汪枝美是汪清山的女兒,而汪清山、湯守仁和高一生等人是白色恐怖時期同一個政治案件的共同被告,湯英伸要叫湯守仁叔公。汪清山、湯守仁、高一生等被控叛亂罪遭判處並執行死刑。在那個年代,原住民涉入政治事件還會被抹黑,如同高一生被誣告擔任鄉長時涉嫌貪汙。儘管六十多年後,根據〈促進轉型正義條例〉撤銷叛亂罪的判決,才還給他們清白,但是其它抹黑誣告,卻死無對證。

要瞭解原住民所承受的歧視和壓迫從何而來,必須從戰後國民政府來台談起。五六零年代,政府頒布〈山地施政要點〉進行所謂的「山地三大運動」,美其名是為了改善原住民族的經濟、改進他們的生活。「為什麼原住民的生活需要改進?因為政府就是覺得你不夠好、不夠文明,」燕琪老師直言,這些政策其實都是消滅原住民族傳統文化、加速同化的手段。原本由部落或族群共享的原住民族傳統領域或傳統獵場變成所謂的「保留地」,不能任意使用;原住民族被迫接受華語教育,使用華語姓氏,原本能夠從名字判斷每個人的氏族和血緣,卻從此失去了意義。政策上將原住民視為次等族群,需要被調教,社會上也歧視得理所當然。

早年的原住民離開部落去到最高的鷹架、最深的礦坑和最遠的海洋討生活,他們從事大部分漢人不願意做的工作,但卻對台灣的基礎建設與經濟發展貢獻良多,同時也犧牲最大。1984年,台灣發生三起嚴重的煤礦礦災(土城海山煤礦、三峽海山一坑、瑞芳煤山煤礦),死傷者超過一半是阿美族人,詩人莫那能痛心地寫下「為什麼」詩句,歌手胡德夫將之譜成曲,詩句間的控訴與悲痛令人動容:「為什麼,這麼多的人∕湧進昏暗的礦坑∕呼吸著汗水和污氣∕轟然的巨響,堵住了所有的路∕洶湧的瓦斯∕充滿在整個阿美族的胸膛∕為什麼?為什麼?∕走不回自己踏出的路∕找不到留在家鄉的門……」九零年代的原運開始讓社會聽見原住民族的聲音,那移工的聲音呢?

暴虐結構的傳承

台灣社會歧視原住民,忽略結構性問題,壓迫與剝削才是造成湯英伸犯案的主要因素,燕琪老師和蔡崇隆導演都同意:「殺害雇主一家的不是湯英伸,而是背後的體制和結構性的壓迫!」而現在,移工正在經歷同樣的結構性壓迫:為什麼他們要離鄉背井到都市工作?為什麼三十年前雇主扣押原住民證件,現在移工的雇主也扣著他們的護照?為什麼他們死了都還沒有自己的名字?

《八尺門的辯護人》取材自湯英伸,並融合了現代移工面臨的困境。蔡導分析,這是個弱弱相殘的故事結構,有族群、也有階級,正好反映出台灣一直以來也是個弱弱相殘的社會結構。從國民黨來到台灣,原住民是台灣經濟發展的主要生產力,卻也是壓迫結構的最底層,發生了湯英伸案、礦災、原住民少女淪為雛妓等事件之後,九零年代原住民意識抬頭,接著就是移工來接班。《八尺門的辯護人》裡面,阿美族人離開家鄉來到都市邊緣,形成聚落,曾經是幫漢人跑船的族人,現在變成船長、大副,引進移工之後,移工變成原住民船長的手下,脫離最底層的原住民船長對待移工就像過去漢人對待原住民一樣。蔡導說:「這是一種暴虐結構的傳承,問題不完全在個人,而是結構性問題。」原住民被漢人壓迫,再來壓迫移工,那移工要壓迫誰?底下沒有人了,只好反過來把原住民船長殺了,這是種族的部份。階級的部份我們看到原住民船長為什麼要壓迫移工?因為背後還有漁業公司、還有政商勾結,這都是漢人權力集團在搞,有政客、有商人,這才是真正躲在背後的力量,才是造成原住民與移工衝突的主要原因,如果劇中的印尼漁工阿布不被判死刑,背後的暗黑勢力就會爆出來。

我在人行道上不斷徘徊

2017年八月間,「失聯移工」阮國非遭警方追捕,《九槍》紀錄片採用了將近三十分鐘的警方密錄器影像,讓觀眾可以看到警方追捕的過程,以及警察如何對著精神恍惚、顯然沒有攻擊力的阮國非連開九槍,全身赤裸的阮國非宛如一頭垂死的獸,而圍觀的警察和民眾沒人敢靠近,第一時間也沒人將他送醫,現場的人跟坐在戲院直視這殘酷過程的觀眾,就像冷漠的台灣社會,對於移工,我們看不見他們也是人。這是個非常痛苦的觀影經驗,導演要觀眾直視這殘酷的過程,逼我們直視這個社會對於「非我族類」可以殘酷到什麼程度。

阮國非案發生之前和之後,類似的社會新聞一直在發生。移民署專勤隊或警察用追捕槍擊要犯的規格追捕「逃跑外勞」,他們為什麼變成「逃跑外勞」或「非法移工」?跟我們漏洞百出的移工政策有關。移工來到台灣只是想賺錢回家,但是我們的政策逼著他們要在母國借貸高額仲介費、透過仲介才能申請來台,來到台灣之後遇到問題又不能自由轉換雇主,所以只好逃跑,跑到工作條件較好的地方工作。「他們不是跑好玩的,他們沒有前科也不是跑去作奸犯科,他們只是要賺錢、幫台灣人做工……」蔡導說:「所謂失聯移工只是違反原本的工作契約、失去合法在台工作的證件,他們觸犯的只是行政法,就像闖紅燈被開罰單那樣,不是刑法!」當然什麼族群、什麼職業都會有人不自愛,「如果他們犯法,你用一般法律處理就好,有需要追捕成這樣嗎?類似阮國非這樣的悲劇,本來可以不用發生,」蔡導說。《九槍》也訪問到其他被警察追捕從高處跳下全身骨折、摔成重傷的個案,蔡導說,這些龐大的醫藥費誰來付?移工賺了錢就寄回家,根本拿不出十幾萬,最後還是民間團體或者醫院自己吸收,有的醫院知道移工拿不出醫藥費,就不會積極治療,乾脆把人放在倉庫躺著。不把人當人看。

追捕失聯移工的過程,受傷的不會只有移工。蔡導接觸到幾個專勤隊隊員因為追捕移工而受重傷。他們當然也知道危險,工作過程也經常受傷,但為了上頭要的績效,他們不得不認真抓。有位古意的專勤隊員為了埋伏抓移工,整夜沒睡、抓捕過程從高處摔落受傷,頸部以下都癱瘓,但頭腦是清楚的,所以他活得非常痛苦。長期照顧的費用誰買單?他無法申請國家賠償,專勤隊的撫卹和補助也很少。這位隊員受傷時他很恨移工,但是現在他必須請24小時印尼看護來照顧,這實在很諷刺。這就是不當政策和錯誤的體制導致的。

「很多人問我六年過去了,有沒有改變?如果有改變,我想也不用拍《九槍》了,」蔡導表示,對於移工議題大家還是見怪不怪。《九槍》上院線之後,蔡導邀請大家進戲院去看,也邀請願意抱持開放心態的朋友去看,「至於仇視移工的人就不用浪費時間了,看了也是白看。仇視移工者通常把他們視為二等種族……,有些人抱持著未審先判的態度,還沒看過片子就批評我偏袒移工、欺負盡忠職守的員警,」蔡導表示,他願意接受觀眾的挑戰與批評,但前提是要先看過片子,才能公平的評價。許多看過片子的人表示觀看過程很不舒服,蔡導鼓勵有意願多了解、想挑戰自我或挑戰導演的人可以進戲院去看,「只要看過,再來提出意見或挑戰我都願意接受,例如比較血腥的部份為什麼要這樣拍,我都願意討論,但是不要未審先判。」這是嚴肅的議題,蔡導期待:「我們內在沈重,心情平靜,理性討論。」

命命不等值

有人問導演:「那麼多移工的事件,你為什麼挑阮國非來拍?」「因為它就像湯英伸案,都是在不合理的結構跟制度底下,長期累積下來而爆發的事件,」蔡導回答,「湯英伸或阮國非,看似是個案但最後卻造成人命無辜犧牲,如果我們真的把人當人,那麼一個人命也很重要,不管他是漢人、原住民還是越南人!」如果開槍的22歲員警陳崇文在姑姑的口中是個『孩子』,應該給他機會,那麼湯英伸也是個孩子,阮國非不也是別人的孩子?難道他們的生命不值得珍惜?

湯英伸和阮國非都死在公權力之下,湯英伸被國家執行了死刑,阮國非則是死在代表公權力的警察手上,公權力是全體人民授予的,公權力代表台灣社會對湯英伸開了槍,也對阮國非開了槍,開了九槍。

燕琪老師指出:「拿掉國籍和族群之後,湯英伸、開槍的員警陳崇文或者《八尺門的辯護人》的外籍漁工阿布,他們跟你我一樣同樣是人,但同樣是殺人,為什麼會有不同的評價?」蔡崇隆導演認為,這也解釋了為什麼把湯英伸事件放在《九槍》的脈絡當中來談是正確的,「如果當年湯英伸值得被救援,並藉此把原住民的處境點出來,那麼現在的阮國非也值得被同情,我也期待《九槍》能讓大家看到制度性的問題,以及移工是如何被不公平地對待。」

燕琪老師補充,為什麼今天我們談「血肉之軀」而不是「鄒族」的湯英伸、「越南」的阮國非、八尺門「阿美族」或「印尼」的阿布?「唯有把國籍、族群拿掉,拿掉我們既有的有色眼鏡和對他們的偏差印象,我們才能真正看到一個人,以及一個人應該怎麼被對待。」很多人評價湯英伸或阮國非時,認為湯英伸念師專時抽煙、喝酒,阮國非有吸毒,覺得他們不是「完美的受害人」因此不值得同情,卻不去問為什麼他要抽煙、喝酒,為什麼他要吸毒?為什麼有這些行為他就不是好人?就不值得同情?燕琪老師認為:「人權不應該有『但是』,有人受害不應該因為國籍、族群而有差別,他就是一個『人』,」只要受到不合理待遇,大家應該都要給予援助、要有同理心。「看完《九槍》我們會覺得身為台灣人很抱歉,但不能抱歉完就算了,我們可以思考在各自的位置可以做什麼,例如老師在學校可以做什麼、告訴學生什麼觀念。」

人是目的,不是工具

《九槍》紀錄片到阮國非的故鄉拍攝,訪談他的家人。在鏡頭中,我們看到他的老家就在溪邊,當他在台灣工作不能回家,想念故鄉就到溪裡游泳,這大概是他最親近故鄉的時刻了!阮國非小時候學過武術,喜歡彈吉他唱歌,工作時是個負責任的小工頭,賺了錢就寄回家,有空就去找也在台灣工作的妹妹。紀錄片的旁白,念的是阮國非臉書上的貼文,「我看著旁白字幕,想到2010年富士康跳樓工人許立志的詩作『我就那樣站著入睡』。身在異鄉、工作時數長、還要擔心被抓、不能見光的阮國非,只能一直逃,只能靠毒品提神,才能有精神繼續工作,」燕琪老師看到的是一個「人」。

「人」,卻不被當人看,早年原住民的名字被政府控制,儘管後來可以恢復族名,但過程仍有許多顛簸,移工卻連個姓名權都沒有。為台灣重大建設犧牲的移工,沒有人知道他們的名字,媒體上頂多只有「阿三、阿龍」,因為他們是「非法移工」,雇主就是這麼喊他們的,「移工連死了都沒人知道他是誰,」蔡導說。蔡導語重心長地說:「我們無法逃脫資本主義,但作為台灣人我們要覺察到,其實我們的意識形態形同『亞洲白人』,看不起東南亞,內化了資本主義,什麼都可以當作商品,新住民婚姻是商品、勞動力也是商品,在商言商的結果就是盡量剝削、壓低成本、延長工時、創造利潤,最後就是會發生像湯英伸、阮國非的事件…… 有些底線我們必須守住,否則任何人都會變成工具,現在是移工,未來可能是我們自己。這就是我的世界觀,影響我怎麼看世界,也影響我的作品。」

過去原住民在最高、最深、最遠的地方工作,現在移工在台灣人不願意做的四D產業工作:危險(Dangerous)、困難(Difficult)、骯髒(Dirty)、遙遠(Distant),其實是一樣的,但我們卻看不見他們的貢獻,甚至「用完即丟」。燕琪老師認為,我們對於無知的事物太害怕了,所以我們要排除。我們排除原住民、移工,排除「非我族類」,「同樣的,死刑也是在排除…… 我們交出權力、組成政府,但我們沒有說要把生命也交出去,否則我們跟國家之間的『保障人民安全幸福』契約就不存在,」但我們不想思考「為什麼」,為什麼逃、為什麼殺人,因為思考這些太辛苦了,要解決問題更辛苦,所以我們乾脆直接排除,排除到最後,我們就變成獨立的個體,那如何組成一個社會?

觀點很重要

湯英伸事件發生時,蔡崇隆導演還在政治大學就讀法律系,政大是個保守的「黨校」,加上他對法律系沒興趣,當時台灣很多東西都要被審查,因此他的許多知識都是來自學校後門小發財車買的各種禁書、禁片,「解嚴前後,那是個苦悶的時代。」退伍後,蔡導就讀輔仁大學大傳所,接觸到歐陸的批判理論,因此觀點比較左派,「從此,我看世界的方式就不太一樣。」蔡導回憶後來進入自立早報跑勞工運動、原住民議題,當時的總統李登輝出席在三地門召開的「原住民文化會議」,首次以國家元首身分使用「原住民」一詞,並說應該要幫原住民正名,自認新聞敏感度還不錯的蔡導,躬逢其盛寫了一篇頭條新聞。

蔡導長期拍攝跟社會議題相關的紀錄片,有掌聲也有人批評,蔡導說:「理念上我支持廢死,但我拍《島國殺人紀事》系列,並不是為了廢死而拍,而是因為我知道有些死刑犯情有可原,例如湯英伸、鄧如雯;我也知道世界上沒有完美的司法,否則怎麼會有冤案發生?這不需要多高深的道德或理論…… 我在乎的是,做這件事(拍片或跑新聞)有沒有意義、能不能促成改變。」

話鋒一轉,蔡導回到最近討論熱度很高的《八尺門的辯護人》,「我要稱讚一下《八尺門》,作者、編劇兼導演的唐福睿很厲害,」唐福睿是法律人出身,法庭戲和法律相關的細節寫得很好。故事中的這個公設辯護人很有趣,他是原住民但卻對自己的族群不認同,屬於原住民部落的邊緣人,但他又是部落裡少有的高知識份子,還是個律師。「原本主題很沉重的一個故事,因為佟寶駒這個主角的設定吊兒噹啷、慎世忌俗,讓片子顯得不那麼硬,加上有趣的對話和情節,產生強烈矛盾,有懸疑、推理還混有喜劇,很不容易。」

「作品沒有好壞,對我來說觀點比較重要,」蔡導認為,不管是小說、紀錄片或劇情片,觀點和世界觀很重要,「你想要告訴觀眾什麼?」拍攝《九槍》的目的,如同蔡導在金馬獎得獎感言所說:「是希望阮國非的死是有價值的,就像當年鄒族青年湯英伸事件令人痛心,現在越南青年阮國非的悲劇也不應該被遺忘。他們的生命和我們的一樣珍貴。」

做個好國好民

如何避免類似的悲劇再發生?蔡導認為,問題根源在於移工政策,我們應該讓聘僱合理化、不要讓仲介剝削、讓移工可以轉換雇主、可以有順暢的申訴管道,「保證會大幅降低失聯移工人數。」此外,員警可能訓練不夠,資深警察的建議是最好不要開槍,因為一旦開槍就會控制不了,沒那麼簡單,但官員卻說「大膽用槍」。萬一開槍導致死傷,負責的還是開槍的基層員警,就像陳崇文這樣,最後要自己承擔罪行、賠錢,難怪姑姑會為他抱不平,但《九槍》並不是在與基層員警對立,而是想提醒我們問題出在哪裡。蔡導鼓勵大家進戲院看,雖然直視一個人的死亡過程很不舒服,但那會影響我們的感受,至少未來我們碰到移工時,我們內在感覺會有所不同。

除了原住民,台灣人其實都是移民工的後代,只是我們先來,我們應該要公平對待彼此,「不應該排斥任何到這裡生根或工作的外來族群,」蔡導說:「不管未來國名叫做什麼,我們應該要善待在台灣的七十幾萬移工,跟東南亞國家建立關係,不要失去我們作為一個移民島國的主體性,不要只靠中國或美國,我們才能建立更好的安全網。」

「請記得我們是小國小民,也是好國好民,善待後來的各國移民工,才對得起我們的華人移民工祖先,也才有資格說台灣是一個有反省力的真正民主國家,」蔡崇隆導演結語。

【延伸閱讀】

1. 《九槍 And Miles to Go Before I Sleep》紀錄片互動網頁

2. 《八尺門的辯護人》作者:唐福睿;出版:鏡文學;出版日期:2021/12/10

3. 《血淚漁場:跨國直擊台灣遠洋漁業真相》作者:李雪莉、林佑恩、蔣宜婷、鄭涵文;出版:行人;出版日期:2017/04/25

4. 未竟的遠洋治理:從非法魚翅、強迫勞動到觀察員之死 (報導者)

5. 蔡崇隆導演重要作品:《島國殺人紀事》系列、《公娼啟示錄》、《奇蹟背後》、《我的強娜威》、《再見可愛陌生人》等

〔編註〕湯英伸案

1986年,十八歲的湯英伸為了家中經濟,離開家鄉來到台北,他透過職業介紹所找工作,卻走進一場無法回頭的惡夢。湯英伸是阿里山鄒族人,原本是師專公費生,但因為抽煙、喝酒被學校記警告,差一年就可以畢業的湯英伸後來辦理休學。來到台北為了找工作,他原本以為要到餐廳工作,卻被職業介紹所帶到洗衣店,還沒賺錢就得先付給職業介紹所介紹費和保證金,湯英伸沒有足夠的錢只好先跟老闆借。湯英伸每天在洗衣店工作17個小時、沒有假日、證件被扣押當作借款抵押品。連續工作八天之後,他受不了這樣的工作條件,決定跟老闆請辭,想討回薪資、拿回身份證,不料薪資跟當初談的不一樣,不但還不了借款還欠債,爭執之間老闆辱罵他「番仔」,當時喝了酒的湯英伸氣憤之下跟老闆起了衝突,最後將老闆夫婦及兩歲的女兒殺害。殺了人的湯英伸自行前往警局投案。湯英伸的案件震驚社會,同時也引發各界同情,希望槍下留人,無奈案件經審理之後,湯英伸因殺人罪仍被判處死刑,1987年5月15日遭執行。