【廢死星期四 X 如果我是國民法官】系列講座四:人生有多難,量刑就有多難

【廢死星期四 X 如果我是國民法官】系列講座四:人生有多難,量刑就有多難

時間|2022年11月10日(週四)晚上7點

地點|左轉有書(台北市中正區鎮江街3-1號)

主持|吳奕靜(廢死聯盟執行秘書)

主講|廖晉賦(台北地方法院法官)、林俊宏(律師)

主辦單位|台灣廢除死刑推動聯盟、法律白話文運動、財團法人臺中市林李娥教育基金會

文/羅禮涵(廢死聯盟倡議專員)

廖晉賦法官首先簡單介紹,未來國民法官法上路後,國民法官在有關量刑方面可能會觸碰到的問題。首先是適用審理的案件,會是最輕本刑十年以上,和其他故意犯罪導致死亡結果。而國民法官們將決定的事項,包含被告有罪或無罪。若有罪,是要判什麼罪名,以及要量處怎麼樣的刑度。

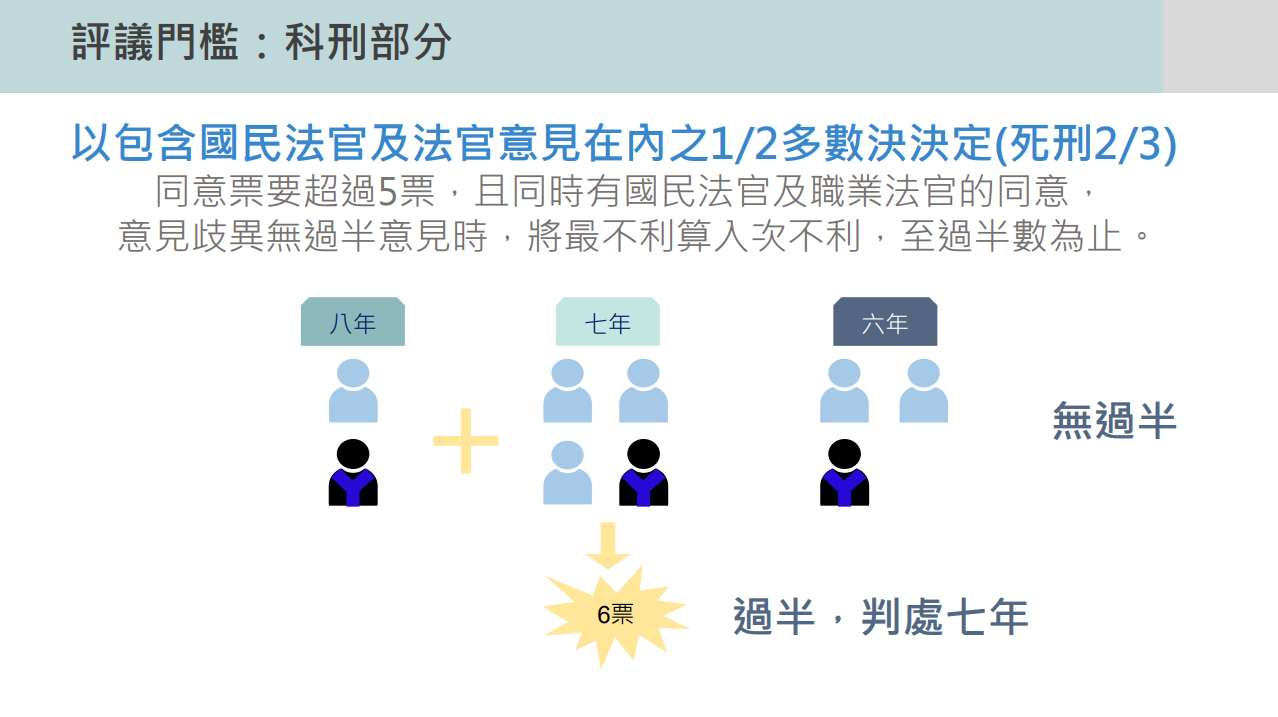

廖晉賦法官也說明評議時對於刑度的計算方式:以包含國民法官及職業法官意見在內之1/2多數決決定,死刑則為 2/3。若意見無過半時,則將最不利算入次不利,直到過半為止。舉例來說,假設在一案的量刑意見中,有2位法官認為要判處八年,4位法官認為要判處七年,3位法官認為判處六年就夠了。(前提是,三種刑度分別都有職業法官與國民法官之意見)。那計算方式則會是:由於認為要判處八年的只有2位法官,並沒有過半。因此再將認為要判處七年的4位法官算在一起,即有6位法官,已達過半人數,因此最後判處七年。

量刑的對象是「人」

之所以「人生有多難,量刑就有多難」那是因為量刑的對象是人,眼前的這位被告,在他背後也許還有他的家庭、他的生活狀況,和一切連結。因此在實務上很難建立出一套完美的量刑基準。資深一點的法官可能會根據自己累積的審判經驗,形成一個「量刑感覺」,也就是一個大概的量刑行情或計算方法,再根據個別的個案進行微調,做出最後的刑度決定。

最高法院希望下級審(即高等法院)在處理量刑時,可以試著把這個人的人生拉開來看。然而,認識一個人要花多久時間?半天、半年、一輩子?在短短的審理期間,要怎麼全面地去認識這個人,找到最適合的量刑基準和刑度?這是為什麼量刑很困難。 廖晉賦法官也和我們分享,自己曾經在花蓮擔任法官時的觀察,以及作為促使廖法官之後投入對量刑研究的契機。

「花蓮案件少,我在那裡待了四年,發現同樣的被告一直出現。學長姊都說再犯就加重量刑,但當我一直提高刑度,這些人怎麼關完後還是一直來?難道我的量刑出了什麼問題,才沒有達到犯罪預防的效果?」

林俊宏律師則根據幾次國民法官制度模擬法庭和擔任評論員的經驗,發現國民法官確實更想要了解被告「這個人」,也就是形塑他成為犯罪者的基礎。包含家庭成長及生活狀況、教育史、兵役史、工作史、醫療史,是否有前科等。而辯護人要做的,就是必須讓國民法官能夠有機會透過鑑定報告等方式,看見被告這個人更全面的樣貌。

活生生的「社會人」

當在新聞媒體上看到一個偷竊慣犯,為人唾棄。但深究後,發現他之所以會去偷東西是因為「他過去有前科導致出獄後找不到工作、沒人要雇用他而長期失業,家中又有年邁的父母要照顧,與各式各樣的生活開銷、醫療支出。在這樣的生活條件下,只好每每選擇鋌而走險去偷竊。」這時候你去考量他偷東西這件事情時,會不會比較沒有那麼可惡?

林俊宏律師指出,這就是「活生生的社會人觀點」。這是最高法院台上字第170號的判決寫到的,也是我們量刑要看的事情。然而很遺憾地,還是很多人不看被告人生走到犯罪的脈絡。只要出事了,輿論就開始喊「要死刑」。看到的都是他殺死了幾個警察、他放火燒了幾個人,也就是單單只有從犯罪人的觀點去看,而非活生生的社會人去想。但除了行為的事件本身,被告的性格、行為後的心理狀態、對於行為結果的態度、對於行為的認知,以及他的決策思維等,都是重要的量刑因子。這些也需要仰賴各個領域不同專業的人來一起做出判斷,借助醫師、心理師、社工師等角色,協助我們在法庭上更理解這位被告,從而幫助法官做出決定。

或許對整體社群來說,使用嚴刑峻法、判處死刑是隱含著安全感的需求,但安全感的需求只能透過刑法來解決嗎?林俊宏律師也呼籲,希望大家成為國民法官後,可以不要輕易地就用犯罪人的觀點來看事情,試著用活生生的社會人來看一起案件。

量刑的目的到底是什麼?

廖晉賦法官說,在國民法官的操作上,審判長於量刑評議時應該要向國民法官說明量處刑罰及其他處遇措施之目的。若以刑罰目的來看,通常分為應報、一般預防(嚇阻潛在犯罪,殺雞儆猴)、積極一般預防(回復大眾對法秩序的信心)。但廖法官也進一步提供了他自己的觀點,在審判時,他會有多一層的思考,以「關係修復」、「社會復歸」作為量刑審酌的目的。

「犯罪是社會衝突產生、人際關係的破壞,我們要用傳統式的積極應報、威嚇其他人嗎?還是考慮如何好好解決這個紛爭?一個人關出來後社會適應的能力一定會大打折扣,這是我們必須要面對的。再者,殺人很多是偶發性的,再犯率非常低。因此,若這個人的社會復歸可能性很高,一定要判到死刑或無期徒刑嗎?有沒有其他的替代方式?」

刑罰作為最後手段,它的效果只有平復犯罪後產生的人心動盪。被害情緒應更積極地透過修復式司法等損害回復的方式進行。修復式司法最重要的價值在於前述所提的「關係修復」,透過專業的修復式司法協調員(促進員),讓被害者方跟加害者可以在一個比較安全的空間下,進行真誠而有意義的溝通,共同去理解這個傷害所造成的後果,並共同制定補償方案或計畫。

當判決違背國民情感

「做那麼多鑑定要幹嘛?」、「控制能力弱就不用判死刑?」、「不要只會講國際公約。」…近年來由於量刑的精緻化,審理重大刑案時,法院開始做精神鑑定、心理衡鑑、量刑前社會調查,也會在判決中引用公約作為規範。然而在判決結果出爐時,總是會在「判不夠重」的情況下引來不少謾罵。

廖晉賦法官認為量刑前鑑定之所以重要,是因為加害者的犯罪原因可能追溯到很早前的階段,雖然他現在看上去身體狀況很好、精神狀況正常,但或許是他人格形塑的過程中什麼原因導致他做選擇時「踩煞車能力弱」,這種情況下也應該減輕刑度。雖然有時候難以被大眾所接受。

林俊宏律師也補充,自己就曾遇過被告不論在律見或是到法庭上時,互動上感覺就是一個很正常的人,從來沒有懷疑過被告有精神疾病。但最後鑑定出來的結果,卻發現他有特殊罕見的精神疾病。而這種狀況尤其要仰賴鑑定我們才可以得知。

儘管做細緻和全面的量刑調查其成本必然非常高,但這牽涉到國家價值選擇的問題:

我們國家是否願意支出如此龐大的成本去支撐判決的正確性?或認為用很少的素材我們就可以下決定嗎?若因此在其中遇到錯誤,也是我們可以接受的嗎?

最後林俊宏律師也提到了近年來越來越多人談的國際公約。公約內國法化後對於法院是有所拘束的,必須承認有些可能和我們國民的情感會有所不同:包含縱火燒死許多人,卻因被認為不是直接故意而不得判死刑;以兒童最佳利益考量小朋友的照顧者犯罪時,需要被關或者給予緩刑,而引來拿孩子做免死金牌的質疑;或到身心障礙者權利公約保障的範圍擴大到社會心理障礙,大家的評價和觀感又會是什麼。

這都是國民法官上路之後,我們還需要一起想想看的事情。