你的國慶不是你的國慶

文/ 王佩淇(廢死聯盟執行秘書) 攝影/ 林晏竹(冤獄平反協會執行秘書)

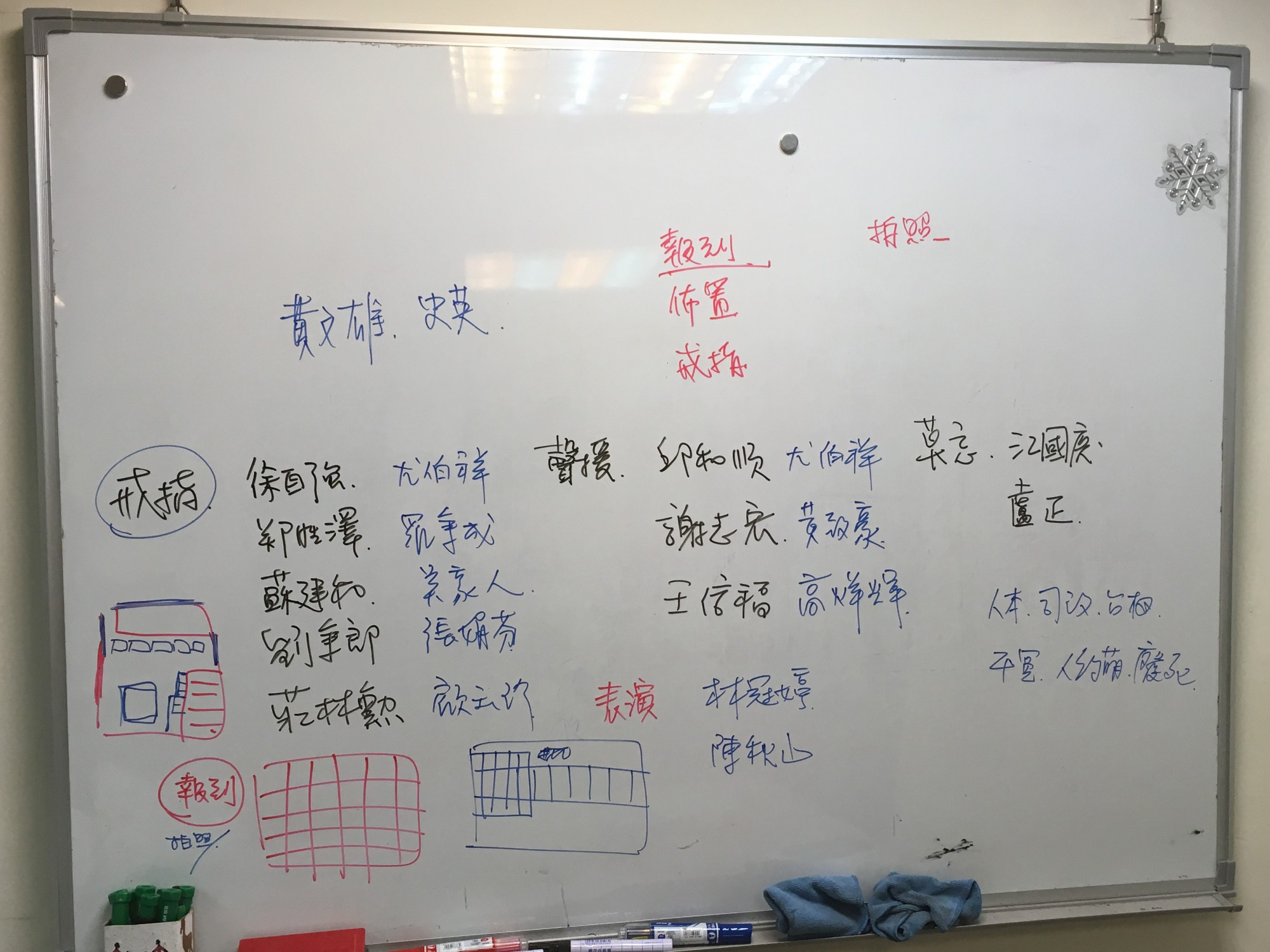

九月底的某天,下午三點半,行程滿檔、剛從上一個會議結束的廢死聯盟執行長林欣怡匆匆踏入辦公室,走到白板前,寫下一連串名字後說:「我們還是來辦活動吧!」。

然後廢死聯盟的狂飆十月就這樣開始了。

幾日後,一則記者會報導中出現了「林欣怡語帶哽咽」這樣的字眼。

啊,林欣怡沒有哽咽,只是話講太多聲音低啞。我們很忙,一週連續三場活動的量。

如果哽咽可以擋下死刑,要我們哭到嚎啕都沒有問題。

▲邪萌辦公室一隅

▲邪萌辦公室一隅

在與不在的人

的確,十月對全球推動廢除死刑運動的工作者來說是重要的月份。10月10日是世界反死刑日,在台灣,對許多關注人權、司法議題的人而言,這個日子還連結著一位無法忘記的名字—江國慶。

國慶國慶,出生在中華民國雙十國慶日的這天,青年國慶卻死於政府槍下,結束短短21載人生,成為司法瑕疵下的一縷冤魂。

林欣怡常被問到從事廢死運動的契機為何,她總不諱言回答冤案是一個開始,因為無法忍受國家冤錯一個人,是用無法回復的生命作為代價。

無法忍受,遂義無反顧投入。

▲10月10日這一晚,活動現場擠滿了參與民眾,慕哲盛況空前

▲10月10日這一晚,活動現場擠滿了參與民眾,慕哲盛況空前

10月10日晚上,廢死聯盟邀請了自冤獄中獲得平反的「前」死刑犯,向他們獻上敬意,同時希望藉由他們的遭遇,喚起台灣社會關注那些仍在死牢中等待生機的無辜者。在死刑依然存在並運作的台灣,這些人仍面臨隨時可能被執行的命運。

開場後,林欣怡請在場的參與者一一自我介紹,並簡單分享每一個死刑救援的時刻,大家是否在場或不在場。

花那麼多時間,是因為這一晚的重點其實是每一個參與者。唯有每一位都在場,唯有愈來愈多人關注、參與死刑議題,正視死刑帶來的問題以及造成的傷害,才有可能換得一場一場的平反,將這些活生生的人,從苦難之地搶救出來。

▲上百位民眾現身參與,主持人請各位逐一自我介紹

▲上百位民眾現身參與,主持人請各位逐一自我介紹

一枚給無罪者的戒指

幾個星期前,廢死聯盟收到了來自美國第一位因為DNA檢測而獲平反的死刑平反者Kirk Bloodsworth特製的「無罪戒指」。這枚由Kirk親自設計並手工製作的戒指,已送給美國超過300位蒙冤後平反的無辜者。

之後,在美國「無辜計畫」協助下,他用群眾募資的方式籌募資金繼續打造戒指。至2018年初,他已送出了70枚。這一次,Kirk分別為台灣死刑平反者蘇建和、劉秉郎、莊林勳、徐自強、鄭性澤量身訂做了屬於他們的無罪戒指。

▲Kirk手工打造的無罪戒指

▲Kirk手工打造的無罪戒指

收到這份意義深重的禮物時,林欣怡認為,與其默默私下轉交給每個人,不如把大家找來聚聚,並同時聲援還在獄中的無辜者。

大家,指的不只是這些平反者,還有那些曾經經歷、聽聞、關心這些救援歷程的每個人。

就這樣,沒有精心的設計以及華麗籌備,廢死聯盟在活動前幾日開始寫信、打電話告知各路盟友,自製簡易文宣上網公告,請大家務必把10月10日這天晚上空下來。

到了當天,明明是天氣陰鬱的一日,活動開始前甚至下了一場傾盆大雨,不過現場還是擠滿了上百人,為了向平反者致敬,也為了聲援尚待救援的無辜者。

▲羅秉成律師替鄭性澤戴上無罪戒指

▲羅秉成律師替鄭性澤戴上無罪戒指

一個社會價值觀的選擇

時間是訂下來了,活動內容與流程倒沒有多討論。本意既為聚會,便免去了制式的編排。送出戒指、講講話,大夥聊聊天相互交流,拍拍肩慰問一番,隔日依舊回到各自崗位奮鬥。

▲尤伯祥律師將戒指交到徐自強手中

▲尤伯祥律師將戒指交到徐自強手中

從90年代開始,台灣的廢死運動從台灣人權促進會、民間司法改革基金會、人本教育基金會這三個團體胼手胝足推動。從濟南路長老教會前風雨無阻靜走的214個日子走到今日,往昔三個團體已壯大,又長出了廢除死刑推動聯盟、人權公約施行監督聯盟、冤獄平反協會等非政府組織。

我們一起走到了今天。

張娟芬上台致贈戒指給莊林勳時,提起蘇爸(蘇建和之父)的名言「濕手探進麵粉堆」,他說的是攪和入冤案後,如同麵粉沾手,不可能再擺脫。

張娟芬說,台灣社會虧欠他們很多,社會沒有真正還給他們應該有的公義。今天是一個機會,遲了那麼多年以後所累積的力量、溫暖及人數,都不是當年所可以想像的。今天應該是一個遲來的安慰。

可是當麥克風遞給林勳,他只一句話淡然地說:「我個人是認為這個社會沒有虧欠我什麼,因為整體來講,是司法一直對假案冤錯不願意面對所造成的。」

▲作家張娟芬與死刑平反者莊林勳

▲作家張娟芬與死刑平反者莊林勳

寂靜的控訴有重量,我看見死刑制度在一個人身上鑿開的洞,那是無法彌補的傷。

張娟芬用《無彩青春》一本書的篇幅寫蘇案,再用《殺戮的艱難》寫對死刑制度的思索。當天晚上,她分享了自己找出的答案。

張娟芬說,蘇案是她關注死刑議題的開始。這個案件中有三個因為罪證不足被判有罪的年輕人,可是也有一個罪證很清楚,被判處死刑並且立刻執行的人,叫做王文孝。她其實是從王文孝的身上開始去思索自己對死刑的態度是什麼。

「死刑有點像能力分班,它一直要在我們之中找出那個壞人,他沒有教化可能性,所以我們把他幹掉以後就不用再擔心他。可是,廢除死刑所反對的就是這種要把壞人抓出來、把他幹掉的態度。因為那是一個不斷分化、排除的制度。」

「作為一個社會的整體,不應該是用排除法,而應該是盡量去接納、包容,這也是我今天在這個場合所感受到的。我覺得死刑的議題說到底,其實就是一個社會價值觀的選擇,我們的選擇在這裡其實都已經很清楚。」張娟芬說。

人本基金會董事長史英上台時,卻無法顯得輕快。

「欣怡要我來講話,我實在是百感交集。」他說。

▲人本教育基金會董事長史英分享多年來對死刑的思索

▲人本教育基金會董事長史英分享多年來對死刑的思索

關於冤案,史英想的是建立家國的未竟之路所付出的代價。哪個人不冤?他自問。所有罪證確鑿的惡人抑或無罪可罰的無辜者,都是國家不正義的犧牲品。

關於死刑,史英反覆思考的是直指核心的哲學問題。當談及死亡本質,當面對生命逝去的恐懼與剝奪生命的厭惡之時,我們有沒有辦法超越,同時持續堅持反對死刑的立場?

「我覺得我還是要反對。死刑,會讓人變成不像一個人。我們不願意把任何一個人的生命剝奪。我們堅持,是因為熱愛生命,而不是厭惡死亡。」史英最後做出了結論。

▲向來敢言的吳豪人教授出席活動向平反者致敬,並將戒指頒給蘇建和

▲向來敢言的吳豪人教授出席活動向平反者致敬,並將戒指頒給蘇建和

喊冤的人抵抗司法不公

每一個冤案在被成立救援之前,都會經過很長一段時間,因為理解一個案件的過程相當漫長,必須要想辦法把案件不僅只是說給一般人聽,還要說給法官聽。

冤案的類型亦各有不同,當案件本身不是顯而易見的科學證據問題時,就更難向社會大眾說明,尤其很難讓媒體理解,進而願意報導。

▲高烊輝律師參與王信福案救援,向大家解說本案司法瑕疵之處

▲高烊輝律師參與王信福案救援,向大家解說本案司法瑕疵之處

王信福案就是這種類型的案件。

廢死聯盟從2011年王信福死刑確定時,就關注到這個案子。

「王信福案某種程度上跟鄭性澤案很像,是一個密室卡拉OK殺人案件。當共同被告作為證人,未經交互詰問的情況下,他的獨立證詞能不能作為共同被告有罪的證據?」高烊輝律師向在場的大家提問。

王信福的冤,在於國家急於殺了案件中互咬的共同被告,造成死無對證。

▲黃致豪律師參與多樁死刑案件辯護,近來也加入謝志宏案救援工作

▲黃致豪律師參與多樁死刑案件辯護,近來也加入謝志宏案救援工作

一樣是同案被告指認共同犯罪,或許謝志宏就幸運了一點點,因為共同被告郭俊偉還沒死,因為還有其他證據直指舊時辦案的缺損。但即使如此,謝志宏救援大隊仍然苦戰十餘年,直到最近才看見翻案的曙光。

一晃眼的18年,謝志宏的青春夢不再回。可是在死刑冤獄中,18年可能還稱不上資歷深,因為台灣還有一個舉世矚目的冤案死囚邱和順。

▲音樂創作人林冠婷受邀獻唱

▲音樂創作人林冠婷受邀獻唱

從苦難上長出花朵

你能想像被囚在一坪大小的牢房一待三十年嗎?

今年中秋前夕,我前往台北看守所探視邱和順。他唱了自己創作的曲子給我們聽,說今年是第三十年,隔著鐵窗看中秋月。

邱和順已經被關了三十年,境況當然不會太好。

▲台北看守所一隅

▲台北看守所一隅

講邱和順案必須非常克制,因為這個案件是最複雜的,不過對尤伯祥律師來說,這個案件卻對他日後投入促進轉型正義工作產生深遠影響。

以「台灣司法不願意面對過去那段威權時期歲月所幹過的壞事」一言蔽之開始談邱案,尤伯祥說,一直到民國100年,台灣的法官還是用威權時代的思維審案。過往每個案子都有的刑求,法官卻可以漠視。

於是他深刻體認,如果沒有轉型正義的工作,台灣的司法不可能真正改變。掌權者從來不會意識到權力是來自人民,必須對人民負責,只覺得是站在人民之上統治這些人。

▲這一晚,許多家長帶著孩子出席,尤伯祥律師說看到孩子更領略到生命的活力與希望

▲這一晚,許多家長帶著孩子出席,尤伯祥律師說看到孩子更領略到生命的活力與希望

聚會進入尾聲,尤律師談起邱和順案近況。他說,從邱和順身上已經產生兩份釋憲申請書,一份是釋字755,一份是釋字756。這兩號解釋共同突破了監所的僕役權力關係還有通訊權的限制。

「但是我們希望在邱和順的苦難上能夠長出更多的花來,所以我們寫了三份釋憲申請書,針對邱和順案裡面審判不公,制度上的問題去申請釋憲。一份是針對法官調查的問題,調查不落實的問題;另外一份是針對鑑定不公平去釋憲;另外一個是邱和順他們在警局裡面做筆錄時,都被上手銬戴腳鐐,可是我們法官居然講說,上手銬戴腳鐐沒有什麼關係啊,因為刑事訴訟法規定,在法庭裡面可以上手銬戴腳鐐。我覺得根本就是睜眼說瞎話!所有有問題、有瑕疵的自白,都是在警局裡面做出來的,情治單位炮製出這些有問題的自白入人於罪,但是法官卻說,在那個地方不需要用刑事訴訟法拘束他們。」

「希望大法官能夠看到,願意在這三份釋憲聲請書上做成解釋,讓我們的刑事訴訟制度能夠再往前進一步,那麼,邱和順的苦難也許會有意義。我希望在他有生之年,他能夠拿到這枚戒指。」尤伯祥最後說。

▲尤伯祥律師談起邱和順案感慨良多,右為司改會執行長陳雨凡

▲尤伯祥律師談起邱和順案感慨良多,右為司改會執行長陳雨凡

我們不會放棄

歲月在流逝,當年的青年律師白了頭,所幸我們救回了蘇建和、劉秉郎、莊林勳,救回了徐自強,又救回了鄭性澤;不幸的是我們還在等待邱和順、謝志宏、王信福,或許還有更多我們尚未察覺的名字。

活動現場的一面牆上,貼著寫給目前42位定讞死刑犯的明信片。大部分的都不是冤案。

▲現場參與民眾紛紛在寫給定讞死刑犯的明信片上簽名

▲現場參與民眾紛紛在寫給定讞死刑犯的明信片上簽名

事實上,廢死聯盟大部分的力氣就是花在「不冤」的死刑案件。

在接觸死刑犯的多年後,我們看見隨著時間前進,他們多數也有了改變。度過漫長的牢獄歲月,他們也不再是犯下案件當時的那個面貌。

那天晚上,我們在現場留了兩個位置,上面各有一隻紙鶴。那是我們為江國慶、盧正所留的。

▲現場準備給江國慶以及盧正的位置上,放了兩隻紙鶴

▲現場準備給江國慶以及盧正的位置上,放了兩隻紙鶴

那一晚被邀請來表演的音樂人陳秋山,在唱了由自己譜曲、陳政亮作詞的台語歌〈冤魂〉後,緩緩說出從未與人提及的往事:「我認識江國慶。他是我認識的一位朋友,這件事情我一直都沒有跟任何人提起。佳臻邀請我來唱歌,昨天就跟一個朋友提起江國慶,我在臉書說,我今天會來這邊唱歌給他聽。然後剛好很巧地,就安排了國慶的位置。我也不知道你們會做這樣的安排。」陳秋山說。

1999年,彼時林欣怡剛從大學畢業不久,在司改會工作。那時候,她看過盧正的姊姊來司改會陳情,也看過江國慶的爸爸來司改會陳情,如今江國慶的爸爸也已經過世了。

蘇建和的爸爸當然來過司改會,當年在濟南教會繞行靜走的時候,都是蘇爸來接他們,並幫忙把道具帶到現場去。如今,蘇建和也在司改會,投入相關運動。

即使過了那麼多年,每次只要走進司改會的電梯,林欣怡總會想起這段過往,想到多年之後,他們或許用一種奇怪的方式,在那個電梯裡面相遇,遇見彼此。

「坐上電梯的時候,我都覺得,時間不在我們身上。我們跟死神賽跑,我們永遠跑不贏它。」林欣怡說。

時間真的不在我們身上,時間在司改會的電梯裡,在現場為江國慶、盧正所留下的兩個位置上,在生者與逝者之間交錯,時間被離開的人帶走。

從為了冤獄奔走開始,廢死聯盟如今跑向更艱難而人跡罕至的荒漠。我們沒有辦法逃避,我們的立場就是廢除死刑制度,追求一個更安全美好的國家。

我們一定要更加努力。

▲台灣人權運動者黃文雄在活動尾聲也現身支持

▲台灣人權運動者黃文雄在活動尾聲也現身支持

▲感謝當天在場的每一位

▲感謝當天在場的每一位