邪萌法務新鮮人專訪:長歪的法律人生

文/ 王佩淇 攝影/ 陳浩瑋(廢死聯盟實習生)

圖/童柏勛、林慈偉提供

八月了。終於拿到手的畢業證書還躺在抽屜夾層裡,剛離開校園不久的新鮮人,有些登入國軍online,有些被學貸現實拋入社會;有些在找工作的競爭中搶到一席之位,有些還徬徨徘徊在求職網站,又或者第三個、第四個選項,出國打工度假、準備國家考試、跳進gap year探索人生等等。令人躁動的高溫燒到北海道,邪盟辦公室(即將過新鮮期)的新人法務專員,被我們找來分享了他第一個沒有暑假的八月。

音樂、社運、NGO,希望世界變更好

我是童柏勛,今年23歲,去年從法律系畢業。目前在廢死聯盟工作,從三月到現在。

學生時期,我除了當個學生以外,大部分的時間算是一個音樂人,弄一些音樂的東西,像是練琴(自學宅的概念)、出席各個音樂場合。跟我現在工作比較有關的,NGO或是社會議題這一塊,就是滿常跑一些社運場合。

我大二寒假時,有在司改會當徐自強案救援小組志工。之前有參與過的社運,最早就是從318開始,那時候我大一,再來是反課綱、同婚、之前的修勞基法、華光反迫遷等等,都有參與。

318那場運動,我是在319的時候去的,在那之前我都不知道這個(反服貿)事情,我看到臉書相關的轉貼,就瞬間的投入參與,很快被吸進去。當天知道後,晚上就決定去一趟立法院。

那場活動的經驗,現在回想起來,對我來說是第一次參與社會性群眾性的活動,第一次看到一個群眾活動是可以組織的。儘管不能說是一應俱全,但整個組織的樣子是有的,該注意的細節也有注意。再來就是打破我對公民不服從的想像,以往知道公民不服從都是從書本上,你可以看到甘地,從書本上的文字知道什麼是公民不服從,但是當你實際去參與之後,才知道參與在裡面是什麼樣的感覺。那時候就會覺得有點光榮,心裡面會有點驕傲說我現在正在行使我的公民權利,我是為了一個目標在做這件事情,這個目標是我身邊的人都支持我的;會有一點像是回到六零年代、嬉皮的感覺,有個相同的目標,然後大家彼此同仇敵愾。但是,我們的氣氛其實不是憤怒,而是一種希望世界變得更好的氣氛。

我為什麼會拿六零年代嬉皮來講,因為那個時候,晚上會有一群人坐著彈吉他、唱歌。我現在想,這個也是比較屬於學運的感覺,因為後來我在任何社運場合,就不曾看過相同的畫面。當然也跟其他活動持續的時間不長有關。

回到學校後,我偶爾會參加異議性社團辦的活動,有活動我就會去參與。某一次我去師大公共冊所,那時候徐自強跟陳雨凡辦一個演講,那是我第一次聽到、了解到徐自強案,後來寒假的時候我就去了司改會實習。

冤案這件事,在那之前,我知道冤案這個東西,我知道冤案這兩個字代表什麼意思,但我對冤案的想像是零。

那段時間的工作內容,主要就是整理徐自強案歷審的事實審,找出每一審跟前審有不同的地方。我們每個人被分到的事實審幾個,我們就要看判決,然後挑,去比較這個事實審。比方說「租車」這個認定是什麼,「有沒有下手」這方面的認定是什麼,又比方說「通聯記錄」的認定是什麼,我們就是要把不同的地方列出來,方便之後律師做整理。寒假的最後就是共生音樂節,也有幫忙準備音樂節會用到的道具、想標題,做文宣等。

不想成為律師司法官的法律人

我在司改會的經驗其實就讓我對在NGO上班有一個非常美好的想像。 一般法律系的學生如果選擇打工,可能會去法律事務所,像是當法務助理,那跟在NGO工作很不一樣。我沒有那一塊經驗,我沒有想過要去事務所打工,因為其實我對成為律師或是司法官是完全沒有憧憬的,雖然我是讀法律系的。

在學校大部分的科目就是為了考試,訓練我們通過那個考試,你要成為律師或司法官。因為法律學界跟實務很不一樣,所以在學校學的東西,基本上就是出去後會有很不一樣的做法。

我同學其實很多應屆就考上律師,也有考上司法官的,我的朋友圈很多也是往那邊走。我們法律系一屆大概有180人,其實很多我不認識的人,所以我沒有辦法大概統整比例是多少,但以我的朋友來說,百分之九十都是走考試那條路。

現在回想,當時我對法律其實沒什麼了解,面試時我也忘了我說什麼。當時我還有另一個選擇是經濟系,我後來選了法律系,為何啊?就覺得法律好像比較實用。那時候覺得,讀法律好像也沒什麼不好,可以多知道一些東西。那時我對於批判力、人權,完全沒有概念,對其他社會科學興趣也沒那麼大,只覺得念法律好像比較用得到,就填了法律。

過了一趟大學之後,很多事情不一樣之後,就回不到以前那種填鴨式教育模式。

我自己也不是一個很會背書的人,大學的時候成績也不是很好。不過,邏輯跟辯論是我覺得法律系能教給我最多的東西,就是所謂的批判性思考,我怎麼樣去質疑以往認為理所當然的東西,這件事情是我在法律系學到最多的。

個案、個案、個案

現在在廢死聯盟,如果不算之前在司改會的實習,這是我第一份跟法律相關的工作。我之前有做過家教、餐飲業、音響公司上班,其他都跟法律比較沒有關係,這是最接近本科的工作。

在廢死聯盟這幾個月下來的工作,第一個就是我負責個案。

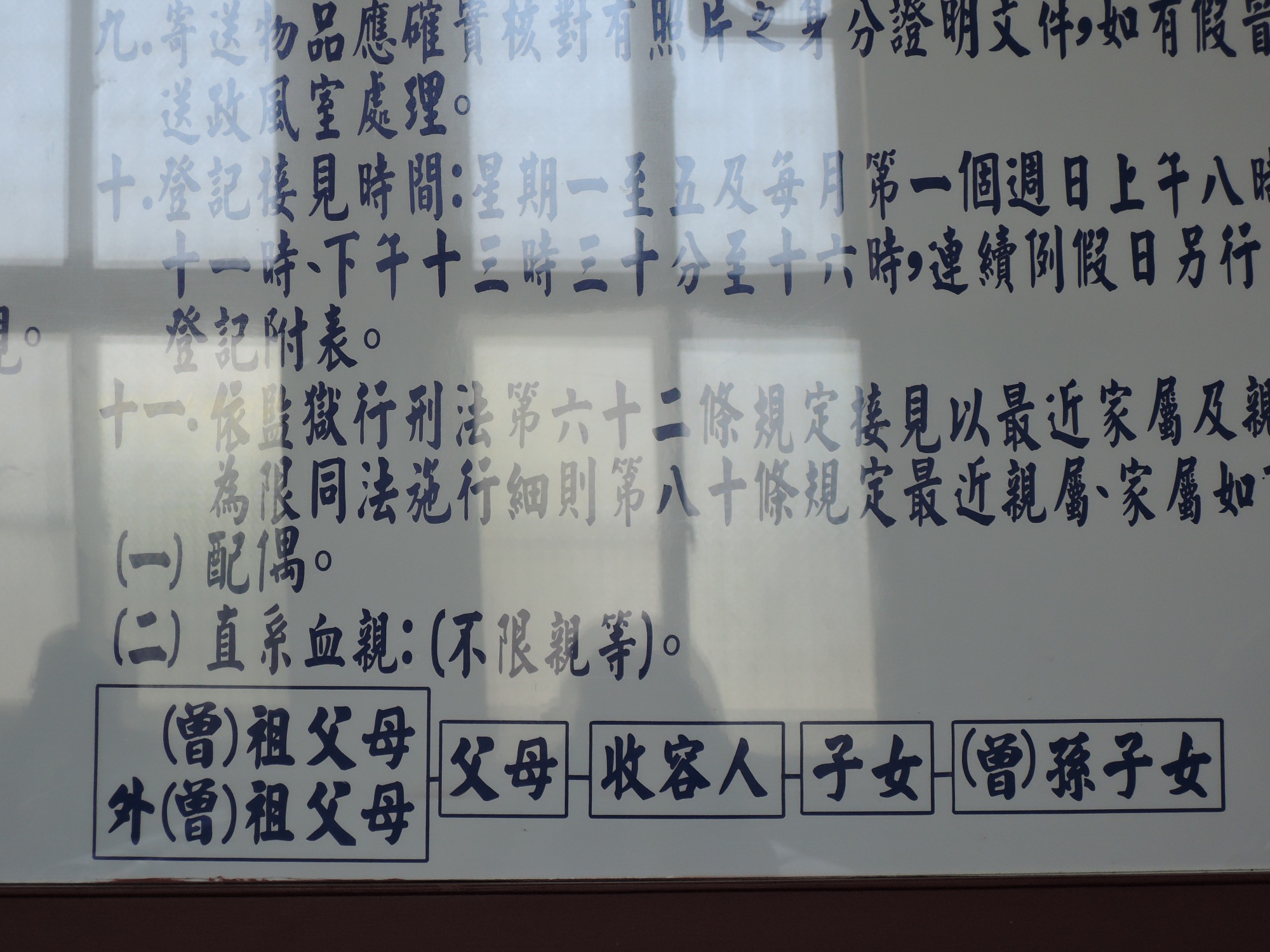

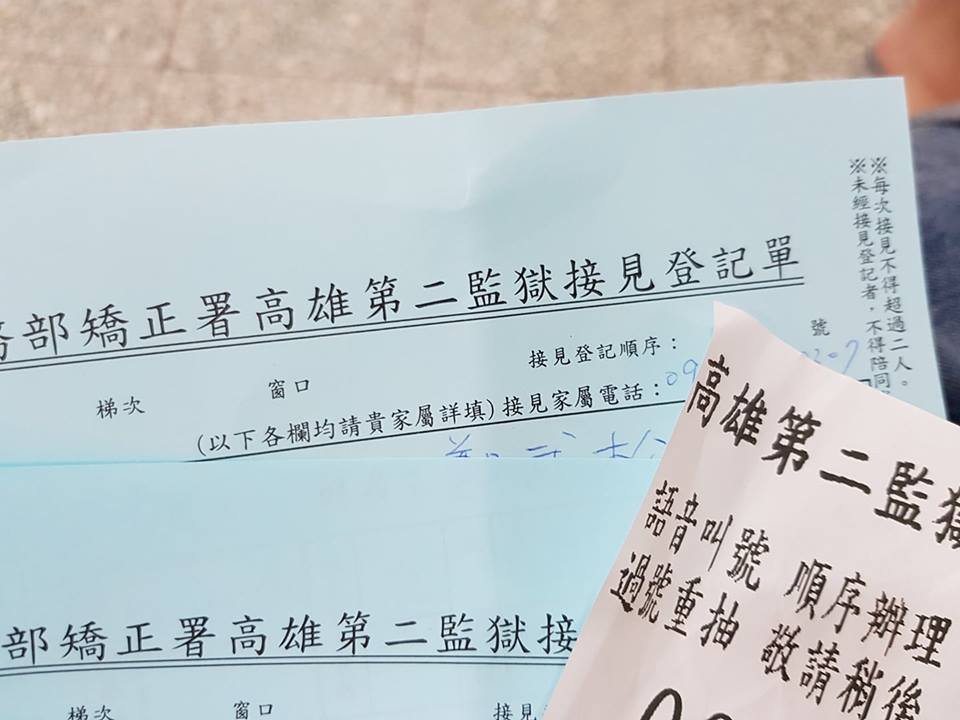

所謂的個案就是包括現在已經有的43個死刑犯,他們每一個人通常都會有一個看守律師,我這邊的工作就是負責在同學跟看守律師之間幫他們做溝通(我們都稱呼死刑犯為同學)。例如說,同學想聲請非常上訴,他可以跟律師直接說,但是如果連絡不到律師,就可以直接寄信來廢死聯盟這邊,然後我就會跟律師聯繫,某個同學想聲請非常上訴或是再審,請律師趕快去律見他。這種情況雖然不多,但還是會有。主要是還有一些關心同學的部分,跟同學通信,問一下他們在裡面的狀況,像是身體狀況、家人是不是會去看他們、有沒有什麼生活上的需要,或是監所裡面有沒有什麼需要改進的地方,基本上就是會當一個時刻在關心他們的人,因為他們在裡面是非常受限的狀態。

其他工作還有像是協助找律師來開會,進行案件的討論。再來就是執行,討論出來之後就要執行,然後追蹤。

追蹤在我的工作裡面是滿重要的一件事情,要定期去追蹤有哪些project,進度到哪裡、是不是停滯了、是為什麼停滯?有什麼障礙就去排除。舉例來說,目前我這邊有一個案件,就是我去找律師,安排時間請他們來開會。在過程中,有時候會發現個案在正當法律程序上有不足或瑕疵之處需要改善,甚至冤錯案。

就個案有法律上的瑕疵錯誤,甚至可能有冤錯的情形這點,如果有心的律師當然有可能會想到這些,不過我覺得很難,因為很多時候是我們跟很多人在這邊開會才想到的一個方法策略,單一一個律師可能很難有心力去做這件事情。他可能會想,怎麼樣讓這個人不要被執行,或是怎麼樣幫這個人提非常上訴或是再審,至於釋憲的題目可能是什麼,都要再回到個案去好好檢視研究才能發現的。

與矛盾一起生活下去

工作上來講最印象深刻的,當然還是去看同學。

沒什麼人可以有機會接見死刑犯吧,所以去看同學這件事情讓我印象很深刻,因為他們不像我想的那麼難以親近,當然也可能是因為我是一個廢死聯盟的法務專員的身分進去,所以他們就對我很好、很親切。但我想說的是,我在去看他們之前,有個非常大的恐懼 、擔憂,以及對自己的衝突。

在我面前這個人,他可能殺一個人殺兩個人放火燒死六個人,我雖然在廢死聯盟,但我並不覺得這種行為是對的,我也並不覺得這種人不可惡,但是我今天並不是要去罵他們,我是有事情要去跟他們說,那個心境對我來說,我是會擔心的。我在見到他們那一刻,我應該用什麼樣的表情、我應該說什麼、他們會給我什麼樣的反應?我相信這個東西是很common、很合理吧。

有一個人對你那麼親切,你一定會對他好感度上升,但是你就想,這個人他還是殺了人的人,然後你們才第一次見面……就是在卷宗裡面看到的人,知道他的行為的那時所想像的他,跟現在看到的他。

偶爾會想到這些矛盾,我到現在還沒有辦法處理這些事情。說實在的,就是跟這個矛盾一起生活下去,只要我在這邊工作的一天,這個矛盾目前就還沒有被解決。