受傷的人,該如何照顧?—記第十六屆世界被害者學會世界大會(下)

編按:本文為廢死聯盟副執行長吳佳臻參與2018於香港舉辦之「第十六屆世界被害者學會世界大會」記行,上篇請點此處閱讀。

文/ 吳佳臻(廢死聯盟副執行長)

原住民部落的修復式正義

在某一場圓桌論壇當中,我聽到一個很有意思的修復式正義研究報告。

這個研究是由印尼Diponegoro大學法律系Umi Rozah Aditya教授與南非Limpopo大學犯罪學與刑事司法學系巴屈曾(Jaco Barkhuizen)教授共同進行的計畫,他們針對印尼蘇門答臘南部楠榜省(Lampung)某個部落類似「修復式正義」的方式進行研究。

「修復式正義」是現代社會的說法,其根源就是原住民部落解決部落紛爭的作法。印尼這個位於叢林深處的部落也有這種傳統,這個儀式他們稱之為「阿達特(Adat)」。Adat儀式不是為了處罰做錯事的人,而是透過該儀式的執行,讓被害人和加害人之間達成和解,並且恢復部落的關係,促進部落的融合和團結,因為在叢林中的部落成員唯有團結一致、和諧共存,部落才得以繼續和平生存、永續發展。

巴屈曾教授解釋,Adat是一個類似法庭或會議的概念,由長老或部落領導人召開,每個參與其中的人都是社群的一分子,他們的權利和聲音都會受到尊重。召開這個會議是為了尋求正義,但是所謂正義的概念也會隨著部落或社群的演進而改變。會議結論通常是由被害者或家屬提出處罰的建議,加害者或家屬可以決定要不要接受、是否同意這樣的處罰。

以殺人案為例,巴屈曾教授解釋,他們稱之為mewari(就是有人被殺身亡),但跟現代司法定義的「謀殺(murder)」仍有點差別。加害者要讓被害者家庭「認養」,代替被害者來完成他的家庭責任,死者生前做什麼維生,加害者就要做什麼,例如編籃子、狩獵等,來支持被害者的家庭,並且藉此修復關係。如果加害者不同意這個解決方式,加害者的家人就要代為接受、執行,因為最終的目的是要達到部落的和諧、修復彼此的關係。在這個修復、協調的過程,無論加害、被害方都要放下自己的私利、壓抑自己的自我,願意為共同的利益而妥協,以達到群體的和諧。

這樣的「修復式正義」實踐,不由得讓我想到台灣某些原住民族傳統作法也有類似的儀式,除了懲罰做錯事的人,同時要保留讓他彌補錯誤、回饋部落的機會。犯錯的族人可能會暫時被驅逐出部落,部落透過長老會議要求犯錯者用實際行動來證明自己仍然是個對社會有貢獻的人,一段時間之後,再派人前往視察,如果做錯事的人可以安分守己,並且把自己照顧好,證明其能力,就可以再被部落接納。有些部落則是透過和解儀式,讓肇事者認錯、道歉,讓亡者和家屬心情受到紓解、精神受到撫慰,在儀式結束之後,雖然無法消除親人逝去的傷痛,但是彼此化解心結,仍然是部落的一份子。

讓被害者自己發聲

因為姊姊遭殺害,身為被害者家屬的心理諮商師芭克利(Jennifer Barkley)在案發13年後,加害者申請假釋之前,她要代表被害人家屬出席聽證、準備在聽證會上發表被害者影響聲明(victim’s impact statement)時,才意識到為了準備聽證會,她的身心竟然出現了嚴重的反應。在看過醫生之後,芭克利最後放棄出席假釋聽證。身為心理師的她想了解到底發生什麼事,為什麼十幾年前的案子還會如此影響她的身心,因此加入若巴克教授的研究團隊。

許多被害者在遭受傷害之後,身體、心理或兩者同時會出現異狀,少部份人則沒有影響。芭克利以自己的經驗和訪談過的被害人家屬為例,她說,對於殺人案的倖存者,每天都「忙著存活(busy surviving)」,不起床的話就會死,所以只好「繼續活著(keep on living)」。每天的每一件小事情、每個小決定,無論小至穿鞋子、綁鞋帶,都是倖存者正在進行自我「導航」的證明。對倖存者而言,她只能選擇活著,不然就是死去,「而我選擇前進。」她說。

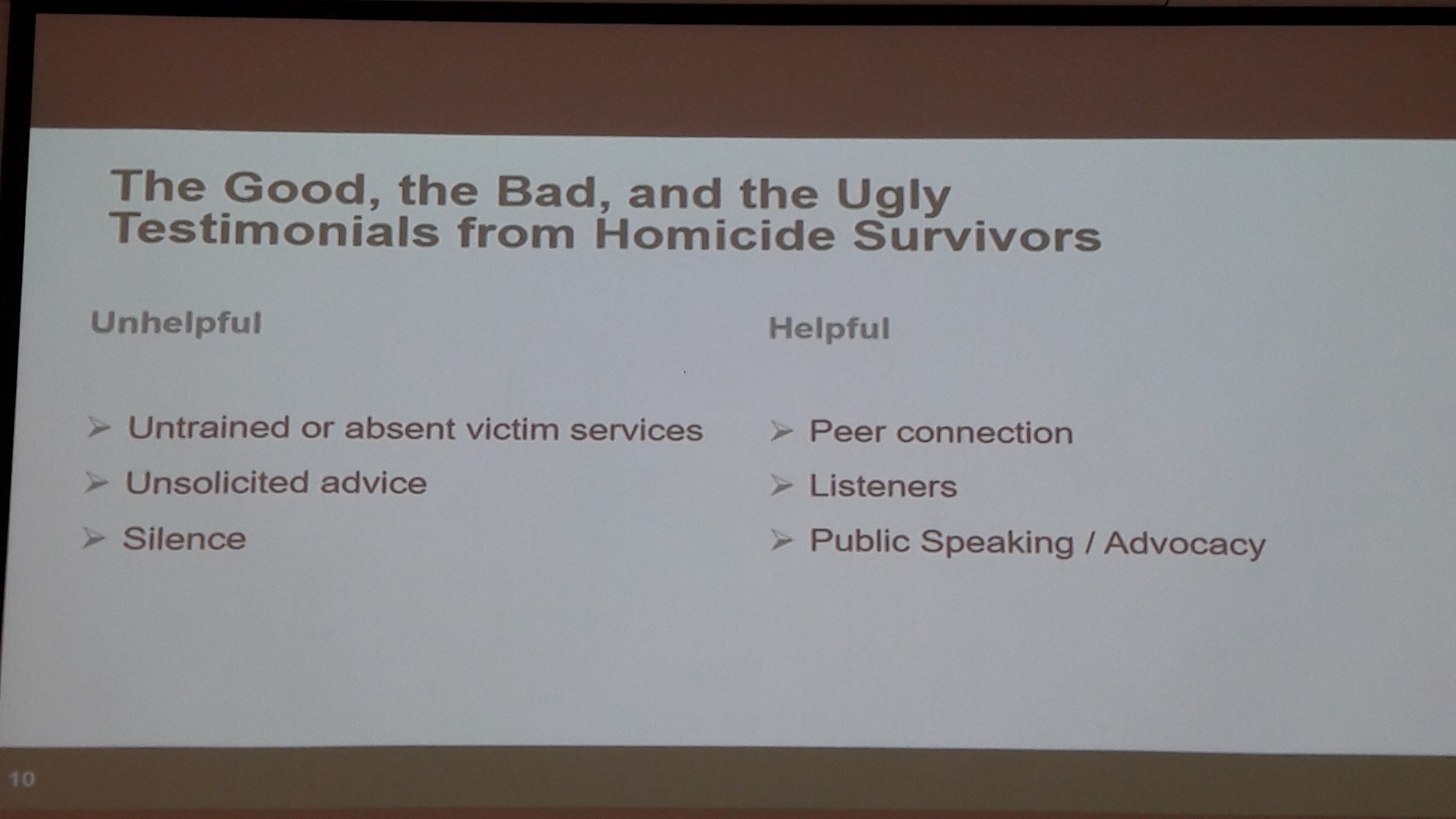

除了倖存者自己的努力,外在的支持也很重要,因此被害人服務必須符合他們的需求,要聽他們的聲音。芭克利歸納,被害人認為「沒用」的服務和協助包括:不專業(只是塞給被害人傳單)、白目的安慰、沉默不回應等,有用的協助則像是同儕或過來人的連結與支持、不帶評判的傾聽、說出心聲、投入倡議行動等。

芭克利在會議上的分享,意外地讓現場兩位女性現身說明自己同樣身為受害者的經驗。見到被害者彼此現身、互相支援,令人動容。會後,我跟芭克利自我介紹,並且分享台灣被害者的處境,我告訴她,台灣也有一些正在努力為自己導航、找出路的被害者。

被害者權利與支援工作往哪裡走

幾天的會議下來,我在不同的場次和不同的主題都可以反覆聽到,被害人需求很重要的一部分就是知情權和獲得尊重,雖然每個被害人都不一樣,但是被害人服務與支持工作必須聆聽被害人的心聲,針對他們的需求去設計。根據研究結果顯示,當被害人愈清楚司法訴訟程序、了解後續將會發生什麼事情、案件進度等,他們愈會知道如何面對、如何期待,未來即使判決結果不如預期,被害人對司法的滿意度還是會比他們什麼都不知情的狀況下來得高。此外,確認被害人服務和權利是否真正落實,對於被害人權利保障的推進非常重要,相關政策必須從被害人角度去檢視,才能看得出來哪些服務是有幫助,哪些是沒幫助、應該改進的。

來自澳洲南澳省(South Australia)的歐康納教授 (Michael O'connell) 是主辦單位世界被害人學會的秘書長,同時也在澳洲擔任「被害人權利委員 (Commissioner for Victims’ Rights)」,被害人權利的落實是這個職務的主要任務。澳洲的被害人權利委員是由政府指派,必須向檢察長進行報告的職位,其職責包括協助被害人與司法單位、行政單位溝通、擔任橋樑或溝通(甚至幫忙將法律程序翻譯成白話給兒童及有需要的民眾),監督被害人相關權利是否被照顧到。有些案件被害人人數眾多或者為一個特定群體時,這個委員可以事前訪問被害人,將眾人的意見整理成一份可以在法庭呈現的被害人影響聲明(victims’ impact statement),甚至可代表被害人出庭。這是澳洲在被害人權利保護方面的作為,可以提供給台灣作為參考。透過一個專職的被害人權利委員,是否能夠讓被害人權利更被看重,並且能夠具體在司法程序、與行政機關協調等方面,成為被害者的橋樑和權利捍衛者,是我們可以思考的做法。

本屆大會,是廢死聯盟第一次參與以「被害人學(Victimology)」為主題的全球大會,我們以有限的資源與能力,希望能更多理解被害人權利之相關議題。在其中,我聽到許多台灣的犯罪被害人保護制度已經做到或正在推動的事情,例如犯罪補償金的申請與發放、修復式正義的試辦,我也聽到許多熟悉但在台灣可能還要再努力的議題,例如要尊重被害人、要保障被害人的知情權等;另外,我也看到在台灣還未被重視的面向,例如受刑人的家庭、未成年人犯罪與被害預防、被害人心理層面的發展、警察和監獄的角色等,這麼多面向的議題,顯示出被害者的權利涉及到的層面相當多元。大會上,來自不同國家、地區、不同專業領域的參與者,在談到被害者權利或被害者學時,總是繞著犯罪學、修復式正義、公共安全或社會安全、衝突解決、被害人服務工作者專業培訓、心理諮商等這些與被害人息息相關的議題。反觀台灣,目前我們對於被害者的需要仍理解得不夠深入,對於被害者的權利保障,還有未思考周全之處。我們期待未來台灣能夠針對被害人的需求、服務、權利保障等面向,開展更多元的思考空間,有更深入的研究與理解,進而讓不幸遇害、為大家承受苦難的被害人可以獲得更好的支持與照顧。

如同芭克利在會議中分享的:我們期待,被害者或家屬都能獲得支持,並且長出力量。

「微笑吧,儘管有許多苦痛,生命仍然是很美好、值得活下去。」